|

|

| 三浦海岸駅を出発 |

大根が干してある |

|

|

|

津久井浜の浅間神社に行く。駅の下をくぐるとそこは神社。この神社は高台にあって、昔漁師が目印にしていたそうな。 |

|

|

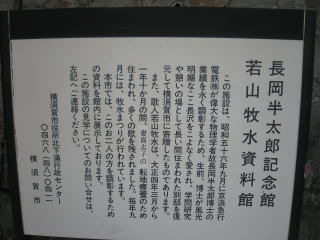

京急長沢駅には、長岡半太郎、若山牧水記念館があった。この地には、長岡半太郎の別荘があったそうな。

長岡半太郎博士は長崎の大村藩士の息子として生まれ、東京に上京後、東京帝国大学理学部で物理を専攻。文化勲章第1号、湯川秀樹のノーベル賞にもかかわった学者だという。

歌人の若山牧水は、妻の病気療養で長沢の知人の家に転居してきたという。44歳で亡くなったと言うが、酒量が2升というから、やはり酒の飲み過ぎは体に良くない。 |

|

|

|

久里浜にアル中の病院があるのか。火力発電所もある。久里浜でラーメンを食べた。うまかったのだが、こってりすぎて腹にもたれた。 |

|

|

|

久里浜には、ペリー上陸記念碑がある。恫喝的に開国を迫ったペリーをたたえているが、いいのか? |

|

|

|

浦賀の渡し船 |

|

|

|

|

東叶神社の裏山は明神山といって、昔は浦賀城だったそうである。以下、神社のホームページから引用。房総半島がよく見える。

社伝によると、養和元年(1181)京都神護寺の僧文覚が源家の再興を発願し、石清水八幡宮を当地に勧請され、もし源氏の再興実現せし折は、永く祭祀を絶たざるべしと祈念したところに始まるとされている。

その後、文治2年(1186)には源頼朝公が源家再興願意成就の意を込めて神号を改め、叶大明神と尊称されたと伝えられている。

社殿に昇る石段の両脇に植えられている蘇鉄はこの時に頼朝公が縁深い伊豆の地より移植奉納されたと伝えられている。

以上創建の意を汲んでか、その後源家の当社に対する信仰はかなり篤かったと想像される。このことは、当社に伝わる鎌倉幕府二代将軍源頼家公の銘の入った花鬘(けまん)からも容易に察せられるのである賀城は、小田原北条氏水軍の海賊城である。波静かな、浦賀港を前にして、叶神社奥の院のある、明神山一帯を本城とし、本城の前面に、東林寺出丸と、専福寺裏山出丸がV字形に位置し、全体としては、Y字形の地形になっている。本丸のあった明神山には、二段のヒナ段を造り、今ものこしている。

東林寺山の東側にもヒナ段を築いてあったが、宅地造成のため一段切り崩された。また梅山切通しは、掘割だったと考えられるが、道路拡幅工事のため切り崩された。

城の西方の町(東浦賀)には、法幢寺、東林寺、専福寺を海岸沿いに連続させ、石垣を築いて防衛している。また東側の大きな谷間(大室)は、船蔵跡といわれ、先年発掘調査が行われ、水堀が発見され、柱穴の一部も確認されたが宅地造成の犠牲となった。

北条早雲は、永正15年(1518)三浦道寸を、新井城にて滅亡させ、三浦の地を得た。

そして、北条水軍の根拠地を、三崎城におき、大改修を加えて、防備に当たらせた。

当時房州の里見水軍がたびたび三浦半島に出没し、弘治2年(1556)塚原備前守、富永三郎左衛門、遠山丹波守等、三崎城にて里見左馬頭義弘の軍勢と戦い、里見軍は兵船80隻をひきいて、城ヶ島に陣を構え、大合戦となったが勝負はつかず、里見軍は房総へ引き返した。

そこで浦賀水道に面し、浦賀港のある明神山に海賊城を構築した。これが三崎城の支城、浦賀城である。

そして、「浦賀定海賊」を起用し防衛にあたらせた。天正18年(1590)豊臣秀吉は、小田原城を攻め北条氏は滅亡した。

浦賀海賊衆は後北条氏に属して、三崎城に立てこもり、豊臣方の徳川家康と戦闘を交え、城が陥落した後、城ヶ島に立てこもり、応戦を続けたのちに家康と和睦し、徳川水軍となった。そして浦賀城は廃城となったのである。 |

|

|

| かもめ団地前でワカメを干してあった |

観音崎灯台 |

|

|

| 丘の上には、恐らく防衛大学校 |

横須賀の街が見えてきた |

|

海と緑のプロムナード |