| Toruトップ >マラニック >歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||

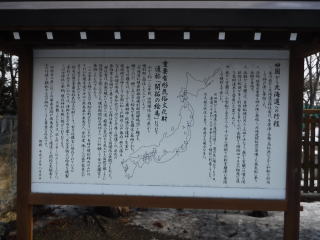

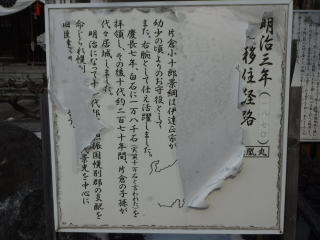

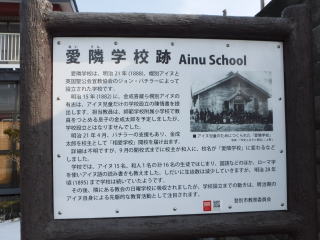

| 登別町幌別散策(刈田神社、愛隣学校跡、郷土資料館、来馬チャシ跡) 2月20日(土)8.4km 1時間20分 今日の散策目的地は登別町幌別地区である。登別温泉には行かないで、市街地を散策することに。幌別地区は、仙台の白石城主片倉家が開拓した地であり、歴史の遺物が残っているかもしれない。楽しみだ。 登別市役所に車を停めて、まずは近くの刈田神社に参拝する。 開拓記念碑には、およそのこのような事が書かれている。 明治2年9月もと奥州白石城主片倉小十郎邦憲は官に要請し、胆振幌別郡の支配の許可を得て、家臣約150名と移住し開墾する。当時の幌別は草が生い茂り巨木が鬱蒼として、熊、狼が跋扈し開拓は容易ではなかった。明治10年邦憲の孫の景光が開拓に従事。景光は天資剛毅で才が秀でており、皆従い、地元のアイヌの人も協力して数年で成果が上がった・・・。ということだろうか。 【開拓記念碑】 : f明治弐年九月元奥州白石城主片倉小十郎邦憲請宮而成胆振国幌別郡支配翌参年其旧臣壱百五拾余名移住於此地而従事闢墾是為本村開基矣当時幌別之為地壌土草昧巨樹鬱怫熊羆跋扈焉豺狼跳哮焉開拓之業豈容易乎同拾年邦憲之嫡孫景光任開拓之事景光天資剛毅才秀而識卓其所企画咸中機宜而邑人亦同心協力以斫悪木焚茅?通道路闢疇圃数年而業績甚挙而不啻建闢墾之功又能致力於彝倫於是民風亦甚美也爾来駸駸乎日趨於繁庶今也人家以千数美疇良圃相属誠可謂盛然而邑人之所以鼓腹而楽太平者蓋前人之余沢也今茲丙寅旧家臣胥謀欲建石表之来請予文予既偉前人之功又冀郷人之永有所矜式也故不辞而拠状叙之 北海道帝国大学総長正三位勲一等農学博士佐藤昌介 題字 正五位男爵片倉健吉書 説明板はその他にもあったが、ところどころ破れており判読不能であった。残念だ。 次に海の方に向かうと、愛隣学校があった。ジョンバチラーによって設立されたアイヌ人のための学校だそうだ。 【愛隣学校跡】 愛隣学校は、明治21年(1888)、幌別アイヌと英国聖公会宣教教会のジョン・場チラーによって設立された学校です。 明治15年(1882)に、金成喜蔵ら幌別アイヌの有志は、アイヌ児童だけの学校設立の陳情書を提出します。担当教員は、師範学校附属小学校で教員をつとめる息子の金成太郎を予定していましたが、学校設立とはなりませんでした。 明治21年4月、バチラーの支援もあり、金成太郎を校主として、「相愛学校」開校を届け出ます。詳細は不明ですが、9月の開校式までに校主が和人に、校名が「愛隣学校」に変わるなどしました。 学校ではアイヌ15名、和人1名の16名で始まり、国語などのほか、ローマ字を使いアイヌ語の読み書きも教えました。しだいに生徒数は減少していきますが、明治28年頃(1895)まで学校は続いていたようです。 その後、隣にある教会の日曜学校に吸収されましたが、学校設立までの動きは、明治期のアイヌ自身による先駆的な教育活動として注目されます。 その後海沿いを移動して会所跡を探すが見つけられなかった。幌別駅から北側に延びる片倉街道と言われる道道弁慶幌別線を北上する。市民会館の北側に片倉家の屋敷があったはずだが見つけることができなかった。あとで資料館の人に聞くと、現在では痕跡がなく、説明板もないという。高速道路を過ぎるとダムがあり、室蘭工業用水の貯水行けに到着した。このダム池の東側の山は来馬チャシである。家系城郭研究所さんによるとダム建設によりチャシは崩壊しているという。残念だ。 http://kakei-joukaku.la.coocan.jp/siro/chasi/html/raiba.htm へのリンク 【来馬チャシ】 ・城 跡 名:来馬チャシ ・所 在 地:登別市幌別来馬 ・創建年代:不明 ・創 建 者:不明 ・形 態:丘先式 ・主な遺構:空壕(弧状1条) ・大きさ標高・比高:不明 ・説明板:なし ・伝説:なし ダムの横にお城の形をした登別市歴史資料館があった。190円の入館料を支払い入館する。1Fは登別市の自然や明治や昭和にかけての暮らしの道具、幌別鉱山の道具などが展示されている。特筆すべきなのは、この登別市出身のアイヌ語学者知里真志保氏やアイヌ神謡集を記した姉幸恵、ユーカラなどの言葉で語り継がれた物語をローマ字で記した金成マツを排出した町で、その展示もなされていた。 二階には、移住してきた仙台藩の片倉家の着物、鎧などが展示されていた。戊辰戦争に敗れた仙台藩は所領が減らされることに伴い、多くの家臣に帰農することを奨励。重臣片倉家は武士身分を保持したまま明治3年にこの地に移住。主従共に開墾に従事。特に当主景光・タケ夫妻の野良着などは当時を知る貴重な資料だ。 歴史資料館を観覧し、幌別市街に戻る。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 刈田神社 | ||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 愛隣学校跡 | ||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 会所跡 | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 片倉通 | 片倉家屋敷跡? | |||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 来馬チャシ跡 | ||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 登別市歴史資料館 | ||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||