| Toruトップ > マラソントップ | |||||||||||

| 2010年(平成22)年4月17日(土) 家15:13→15:35長尾砦→15:50田谷の洞窟→16:30家 |

|||||||||||

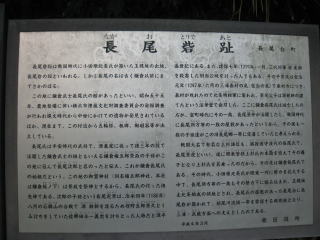

| 家の近くの名所に行ってきた。 次はネットから引用したもの。それにしても洞窟は怖かった。 【長尾砦】 長尾砦は、永正9(1512)年に小田原城の支城として玉縄城(鎌倉市)が築かれた際に、長尾氏の屋敷跡に造られた砦(本城の要所におく小さな城)です。砦の中核をなす南峰を中心に5段の平場が設けられ、見張り用の物見塚のほか、急な崖(がけ)や空堀などがある、自然の地形を生かした守りの堅い砦でした。現在も空堀が残っており、田谷や九つ井(いど)の谷奥まで約50メートル続いています。 長尾砦の近くには御霊神社や九つ井があり、足を伸ばせば区内唯一の日蓮宗の寺である常勝寺や田谷の洞窟、田谷御霊社などもあります。 【田谷の洞窟】 瑜伽洞(ゆがどう)は神奈川県横浜市栄区田谷町1501の真言宗大覚寺派田谷山定泉寺境内にある人工洞窟である。瑜伽洞が正式名称で、一般には「田谷の洞窟」(たやのどうくつ)と呼ばれている。瑜伽とは密教用語である。 伝説では和田義盛の三男朝比奈義秀が弁才天を祀っていて、建暦3年(1213年)に起きた和田合戦で義秀がこの洞窟(「厄除大師」とよばれるスポット)を伝って落ち延びたという。また鎌倉幕府滅亡の際にも、落武者が逃れたという。裏山にそれに関連するともいう十三塚がある。近隣の御霊神社にまで洞窟が伸びていたともいわれる。これらの当否はともかく、鎌倉時代に真言密教の修行場として開鑿されたのが直接の起源である。その後江戸時代には洞門が閉ざされるなど、洞窟は寂れてしまった。しかしさらにその後の天保年間、洞内に流れる音無川の水を田谷地区の灌漑に活かそうということになり、再びこの洞窟の開鑿が開始され、同時に修行場としての整備も再開されることとなった。明治初期の廃仏毀釈運動の影響でこのときもしばらく洞門が閉じられ、また関東大震災ではこの洞窟に関する史料が散逸するなど被害を受けたが、昭和2年(1927年)には洞窟が一般に公開されるようになり現在に至っている。 定泉寺は、当初、鶴岡二十五坊の道場であったのが、近世には烏山三会寺(現在の横浜市港北区)末となり、そのまま高野山真言宗に属していた。第二次世界大戦後、同じ古義真言宗の系統である真言宗大覚寺派に転じている。

| |||||||||||