| Toruトップ >旅メニュー >日光道 >城・チャシ跡 | ||||

令和5年(2023)3月20日(月)

|

||||

| 【全体日程】 スタート10時頃 歩いた距離20.7km 4時間50分 徳次郎宿〜(9.4km)〜大沢宿〜(7.9km)〜今市宿 |

||||

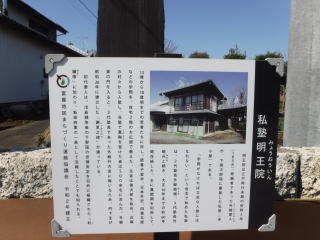

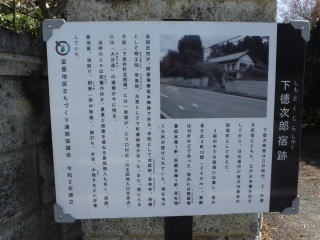

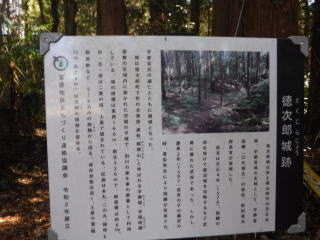

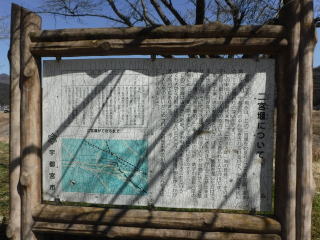

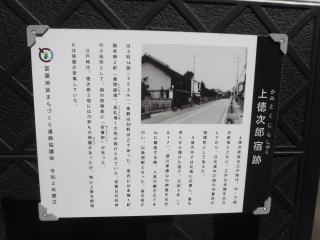

| 朝ランで、宇都宮から徳次郎まで走った後、宇都宮の宿にバスで帰り、チェックアウト後、またバスに乗って下徳次郎のバス停(1)で降りて歩き始める。田園風景(2)の中の花が綺麗だ(3)。 歩き始めてすぐに、民家の中に大きな石碑があった(4)。説明板(5)では安政5年(1858年)に修験者の外鯨要人が下徳次郎宿に開設した私塾「明王院」があったところだそうだ。そして、大きな農家である金田さんのところが徳次郎宿仮本陣・名主跡であった(6、7)。そして下徳次郎宿の説明板があった(8)。 【下徳次郎宿】の概要 江戸日本橋を出立してから日光道中21宿の18番目の宿場町として栄えた。長さは349m、家数は30軒ほど。問屋場兼仮本陣、仮脇本陣1軒、高札場1か所が設けられていた。 そして、徳次郎城を訪問することにする。街道を右折すると鬱蒼とした森の中のようだ。入口に説明板がある(9、10)土塁だけが残っている。森の中の土塁の上を散策する。二の丸(11)や内堀(12)の説明板があった。 ・城 跡 名:徳次郎城 (御城山) ・所 在 地:栃木県宇都宮市徳次郎町 ・創建年代:戦国時代 ・天正年間(廃城:1597年) ・築城主:宇都宮国綱の家臣新田徳次郎昌言 ・主な遺構:土塁、堀 徳次郎城を後にして街道を歩く。大谷石で作られた家が多い(13)。日本の大木のけやきの中の神社が現れた。徳次郎智賀都神社である(14、15、16)。 【由緒】 智賀都神社は宝亀九年に日光二荒山神社の御神体を千勝森(ちかつのもり)に勧請鎮座し、名をその森からいただいた社です。 元の郷社で、同年に植えられたとされる鳥居前の大きな二本のケヤキの木は、県の天然記念物と名木百選にも指定されています。 宇都宮市大網町入口(17)の石碑を通り、宝木用水(二宮公園)を訪問する。少し迷ったが、二宮尊徳が江戸時代に造った用水を確認できた(18、19、20)。 二宮公園を過ぎて、大きくカーブしている所が上徳次郎宿だった。屋台庫(21)とともに、宿の説明板(22)があった。説明板によると元和3年(1617)に、徳川家康公の神霊を日光山に鎮座する際、人馬の継立を行い、以後宿駅となった。長さは352m、家数は30軒、本陣1軒、脇本陣2軒、高札場があった。 桜が綺麗だ(23)。猪倉街道入り口を過ぎて(24)、石那田八坂神社を訪問する(25、26)。年配の男性が休んでいて、自分と同じように街道歩きをしているようだ。1日10km程歩いて、バスで宇都宮に帰るそうである。 徳次郎宿を終え、田園風景のなかを歩いていく(29、30)。日光市に入った(31)。この辺から並木に入っていく。松平正綱が杉並木を寄進した石碑が残っていた(32)。杉並木(33)を過ぎて市街地に出るとそこが大沢宿だった(34)。 |

||||

|

||||

| 1 | 2 | |||

|

|

|||

| 3 | 4 | |||

|

|

|||

| 5 | 6 | |||

|

|

|||

| 7 | 8 | |||

|

|

|||

| 9 | 10 | |||

|

|

|||

| 11 | 12 | |||

|

|

|||

| 13 | 14 | |||

|

|

|||

| 15 | 16 | |||

|

|

|||

| 17 | 18 | |||

|

|

|||

| 19 | 20 | |||

|

|

|||

| 21 | 22 | |||

|

|

|||

| 23 | 24 | |||

|

|

|||

| 25 | 26 | |||

|

|

|||

| 27 | 28 | |||

|

|

|||

| 29 | 30 | |||

|

|

|||

| 31 | 32 | |||

|

|

|||

| 33 | 34 | |||

|

|

|||