| Toruトップ > 旅メニュー > 東海道五十三次 | ||||

吉原宿−蒲原宿−由比宿−興津宿

07:05 吉原宿 |

||||

| カミさんの了解を得たので、東海道のランニングの旅の続き。大船発0510の東海道線、熱海で乗り替えて吉原。吉原から岳南鉄道に乗り替えて吉原中央に約7:00に着。寂しい商店街だが宿場町である。ここから富士川までが道に迷いながら行く。富士川は大きく、流れが急な川だ。橋が高く狭く少し揺れるのと、床のアスファルトが気持ちフカフカして気持ち悪い。蒲原宿と由比宿は昔の風情が残る町だ。薩た峠は登りがきついが富士山の絶景で癒されました。最後の興津に来ると暑くなってきたので、本日はここで終了。 | ||||

|

|

|||

| ↑朝焼け(熱海) | ↑岳南鉄道吉原本町駅 | |||

|

|

|||

| 吉原商店街、寂しい | 町から富士山が見える | |||

磔八幡。江戸時代には、素晴らしい人がいたものだ。 磔八幡。江戸時代には、素晴らしい人がいたものだ。 |

この神社は通称磔八幡と呼ばれております。江戸時代、徳川幕府が開かれて40年ほどの後、(今から360年位前の3代将軍、家光の頃)青島村は、代官間宮将監らにより開拓されたとされており、当時、青島村の名主を務めていたのが川口家でこの神社はその屋敷神として応神天皇をお祀りした八幡様だったといわれています。時代が下って徳川5代将軍綱吉の代、延宝から天和に年号が変わる年(1681年およそ320年位前)のこと、その数年前より行われてきた鈴川検地に代表される苛酷な租税取立ての検地がおこなわれていました。前年の延宝8年には大津波がこの地区を襲い吉原宿も中吉原から今の吉原宿の地に所替えを余儀なくされた大変な時代で農民はどん底の苦しい生活であったようです。そのような時に行われようとした苛酷な検地を時の名主川口市郎兵衛は、その剛勇義気に富む性格で近隣庶民の為断固として検地を拒みました。これにより幕吏に捕らえられ磔刑に処せられてしまいました。その時市郎兵衛は29歳であったといわれます。それを知った村人らは大変悲しみましたが幕府にとっては罪人であるので公には祀ることは出来ず幕府を憚り密かに八幡神社に合祀しその大恩に感謝しつつ祀ってきました。その後、82年を経た徳川10代将軍家治公の時、その罪は赦免され神祇官卜部兼雄を使者として幣帛(へいはく)を賜りました。(平帛は現存) | |||

|

|

|||

| ↑しもぼり橋を見つける | ||||

|

|

|||

| 常夜灯は駿河の国に来てから結構ある | ||||

|

|

|||

| 富士川。結構急流で怖い | 富士川から見る富士山 | |||

|

|

|||

| 岩淵一里塚が見えてきた | 同左 | |||

|

|

|||

|

|

|||

| 一里塚近くに、北条新三郎墓があった | ||||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

| ↑蒲原宿、本陣や古い西洋建築(歯医者)など古い建物が残っている。 | ||||

|

|

|||

| イルカスマシとは何だろう | ↑ここで桜エビの干物のお土産を購入 | |||

|

|

|||

| 亀がひなたぼっこ | 結構釣りしている | |||

|

|

|||

| 由比宿に入り、腹が減ったので、桜エビ団子をたべるおいしい | ||||

|

|

|||

| ↑由比駅前近くのエビの看板 | ↑道に変わった時計 | |||

↑さった峠の登に入り、この辺の名主の旧小池邸 → とんでもない急坂の階段の上に神社 |

|

|||

|

|

|||

| 彼岸花と坂 | ミカン畑が続く | |||

|

||||

| さった峠からの富士山、素晴らしい | ||||

|

|

|||

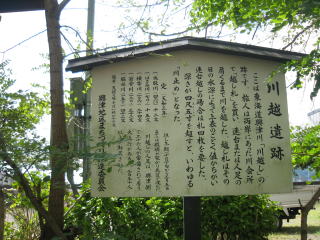

| さった峠を下りたところ。県の果樹試験場がある | 川越遺跡 | |||

|

|

|||

| ↑興津宿近くの一里塚 ↑身延山道 | ||||