| Toruトップ > 旅メニュー > 東海道五十三次 |

平成23年12月30日(木)

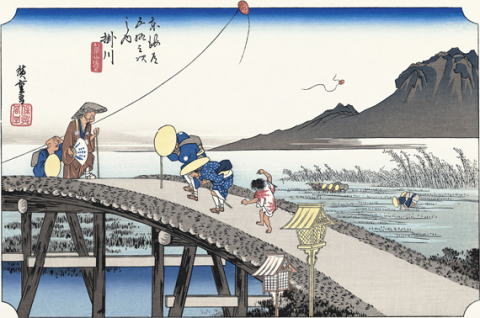

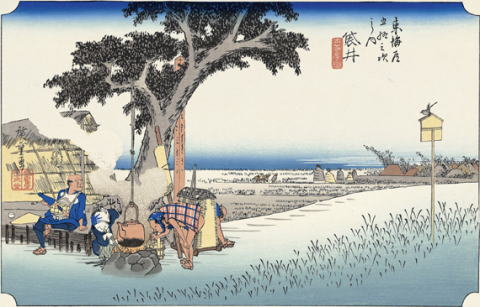

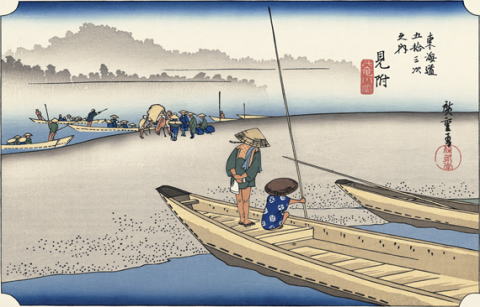

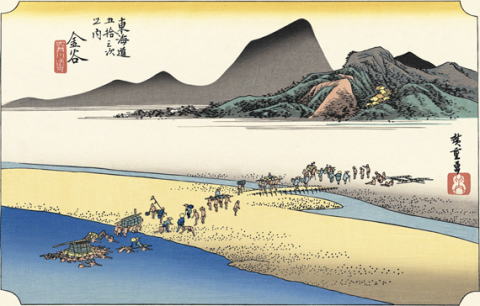

金谷宿〜日坂宿〜掛川宿〜袋井宿〜見付宿

10:00 金谷宿

↓

11:29 日坂宿

↓

12:35 掛川宿

↓

15:00 袋井宿

↓

16:30 見付宿

|

| 2日連続で、東海道の旅。昨日は家族で熱海に止まったので、朝、熱海のホテルで朝食を食べてから、鈍行列車で金谷に向かう。 |

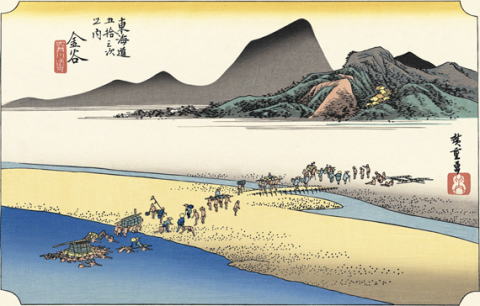

金谷

|

|

|

|

|

| 石畳が残っている |

|

|

| 石畳茶屋、仁誉地蔵尊 |

|

|

|

|

| 坂を登ると諏訪原城跡である。お茶畑の中にある。諏訪原城は、武田信玄死後、箴言の悲願であった遠江攻略の前線基地として武田勝頼が築いた城。この城を巡って武田方と徳川家康との間で激しい攻防が繰り広げられ、天正3年5月の合戦で武田勝頼が織田・徳川連合軍に大敗すると孤立無援となった同城は同年8月に落城。このとき討死した諏訪原城主今福浄閑斉の墓があるというが見つけられなかった。堀が各所に巡らされ、樹幹から平野部が一望できる場所もあった。 |

|

|

| 菊川の里への下りの石畳を下る。これは昔から残っている石畳。菊川の里は昔の風情がまだ残っている静かな間宿。 |

|

|

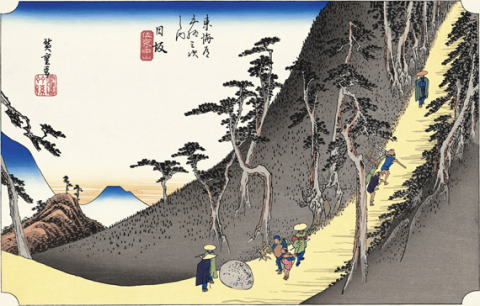

| 小夜の中山への登り。結構急だ。一帯にお茶畑が広がる。 |

|

|

| 久延寺と夜泣石。同寺は、関ヶ原合戦の前に掛川城主山内一豊が茶席を設けて家康を休ませたとする寺である。 |

|

|

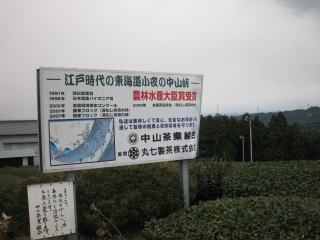

| お茶の収穫機。この辺はお茶の大産地で、農林水産大臣賞も受賞しているようだ。 |

|

|

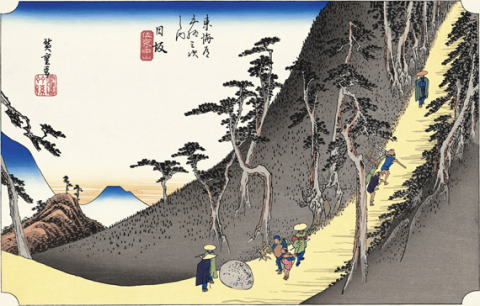

日坂

|

|

|

| 日坂本陣跡、奥は幼稚園 |

|

|

|

| 日坂宿は、小さな宿場であるが、昔の風情が残っている。 |

|

|

| 事任八幡宮。遠江一の宮だそうである。ここは面倒くさくて拝まなかった。 |

俳人、伊藤嵐牛美術館 |

|

|

|

|

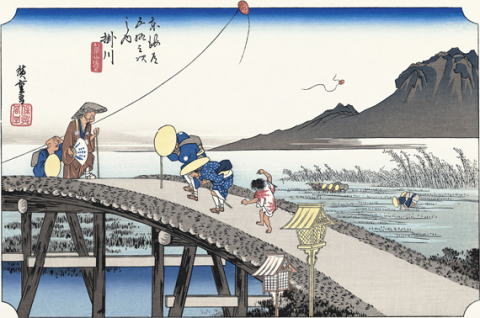

掛川

|

|

|

| 常夜灯に明かりが灯っていた |

掛川の街に入る。新幹線が停まる駅の割には寂れている。この中で入ったそば屋のソバが不味かったこと |

|

|

|

|

掛川城である。戦国時代、“内助の功”のおまつの逸話で有名な山内一豊が城主となって建立し、その美しさから「東海の名城」とうたわれた掛川城である。休館で内部には入れなかったが、入り口の高台で景色が一望できた。<以下、ネット>

戦国時代、掛川は東海道の東西交通の要衝として重要な戦略拠点であったため、今川、徳川、武田氏など多くの武将がこの地をめぐって争いを繰り広げました。

掛川城は、室町時代に駿河の守護大名今川氏が遠江進出を狙い、家臣の朝比奈氏に命じて築城させたのが始まりです。しかし、今川義元が桶狭間で討たれると今川氏は力をなくします。1568年、武田信玄に追われて掛川城に逃げ込んだ今川氏真を徳川家康が攻め、半年に渡る激しい攻防戦の結果、家康は掛川城を手に入れます。 |

1590年、事実上の天下統一を果たした豊臣秀吉の命により、掛川城には”内助の功”で有名な山内一豊が入城します。一豊は戦乱で傷んだ城の大改築を実施し、同時に城下町の整備を行いました。

江戸時代になると、掛川城には徳川の譜代大名数氏が城主を引き継ぎ、最終的には太田氏(太田道灌の子孫)の居城となり、明治維新まで続きました。

しかし、1854年の嘉永の大地震により天守が倒壊し、その後しばらくは再建が行われることはありませんでした。現在の天守は平成6年に復元されたもの。 |

|

|

|

| 円満寺の富貴の門。明治維新により掛川城が廃城になったときに、お寺が譲り受けたという。 |

変わった食堂だ。 |

|

|

| 街を離れると松並木だ。 |

アロエの花を初めて見た |

|

|

| 仲道寺。享保18年(1733)に東海道の中間地点に築かれたという |

この辺は道標が多い。 |

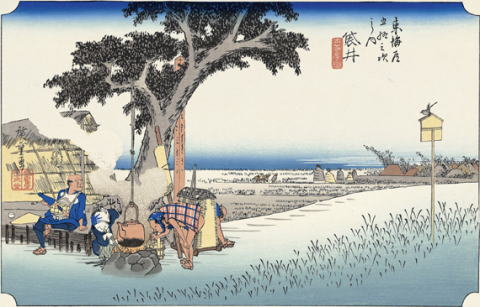

袋井

|

|

|

| 七つ森神社。この辺には七つの塚があったされるが、今はない。 |

袋井宿に到着 |

|

|

| ど真ん中茶屋。中に入ると爺さん方がたくさんいた。お茶を一杯ごちそうになる。 |

東海道ど真ん中小学校。 |

|

|

| 旧澤野委員。江戸時代末期から昭和初期までに建築。 |

長屋門 |

木原一里塚。 木原一里塚。 |

許禰神社。 許禰神社。

神社の後ろには、木原畷古戦場。<以下ネット>元亀3年(1572)久野城を攻めた武田信玄が木原に陣をはり、浜松城の徳川家康の偵察隊とここでぶつかった。この後信玄は二俣城を落とし、東三河へ進軍すべく三方ケ原を通過。謂わば玄関前を我がもの顔で通る信玄軍に屈辱を覚え、後先を考えず家康は兵1万で武田軍3.5万に勝ち目のない戦を臨むも惨敗、命からがら浜松城に逃げ帰る。これが世に名高い「三方ケ原の戦い」。この前哨戦の場所。 |

|

|

| 太田川を渡って松並木を進むと、七つの古道が交錯する丘に入る。坂を登ったところが大日堂である。本田忠勝が武田軍の様子をうかがったという。 |

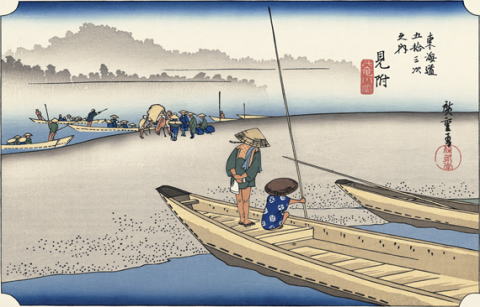

見付宿

|

|

|

| 三ヶ野立場 |

見付宿に入ったが、雨が降ってきた。そして道に迷う。さらに暗くなってきた。 |

|

|

| 見付宿 |

問屋場跡、今は農協の支所 |

|

|

| 予備校に酒屋。立て直しているが昔風にしている |

旧見付学校 |

|

|

| 脇本陣の門 |

磐田駅前。ジュビロ磐田のお膝元だ。 |

木原一里塚。

木原一里塚。

許禰神社。

許禰神社。