| Toruトップ > 旅メニュー > 東海道五十三次 | ||||

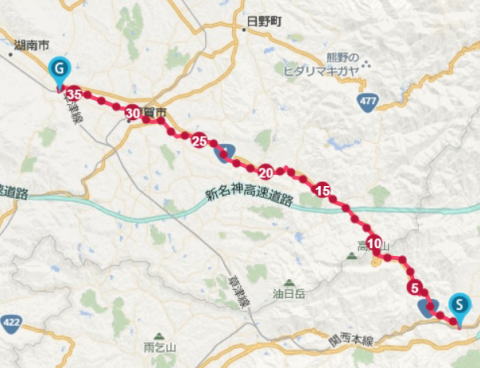

令和4年(2022)10月8日(土)

1日の歩いた距離36.3km 7時間45分 (そのうち下記の距離)約10km |

||||

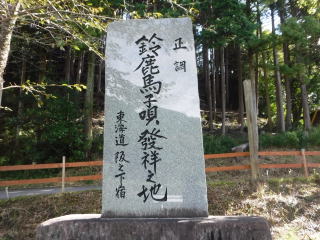

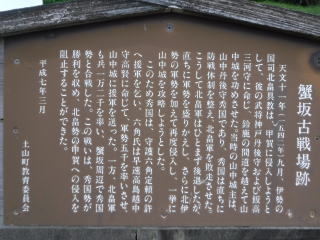

| 【坂下宿】 坂下宿は、あまり見どころがないが、本陣宿跡の石柱が残っていた。ここは近江から鈴鹿峠を越え伊勢に入った最初の宿場である。当初はもっと鈴鹿峠よりにあったそうだが、慶安3年(1650)の大洪水で宿が壊滅し、現在地に移転したそうだ。江戸時代には本陣3剣、脇本陣1軒、旅籠48件を数える東海道有数の宿だったそうだ(1~4)。 坂下宿をすぎてすぐに、リアルな老人の木造(5)と岩谷観音(6)があり、鈴鹿峠に入っていき、斜度が強くなってきた。 【鈴鹿峠】 鈴鹿峠まですごい斜度であった、時折石垣なども残っており、小さい古い神社も見受けられる(7、8)。さらに登っていくと鈴鹿流薙刀術発祥之地の碑(9)があり、旧階段の上は片山神社(10)であった。片山神社は延喜式内社で、永仁二年(1294)に現在に場所に移されたそうだ。それにしても古い。 ここから斜度が急になり、登山のような歩みになり、国道の下をくぐるとベンチがあり、松尾芭蕉の碑「ほっしんの 初にこゆる 鈴鹿山」があった(11)。そして鈴鹿峠(378m)の説明板には、この峠は平安時代仁和2年(886年)に開通し、今昔物語や坂上田村麻呂の伝承があるなどとても古い。 さらに少し登ると馬の水飲み場(12)があり、峠に到着し田村神社跡(13)を確認したあと、少し山の方に登ると鏡岩(14)に到着。これは鏡肌(スリッケンサイド)と呼ばれ、断層が生じる際に強大な摩擦力によって研磨され、鏡のようになるとのこと。鏡岩から展望が開けた。 峠を下っていくと、「右 滋賀県近江の国 左 三重県伊勢の国」の碑(15)があり、そのすぐ近くに万人講常夜灯(16)があった。これは重さ38トン、高さ5m44㎝で、「文化年中」の霊験により見出された神石を用いたものだという。 坂を下っていくと十楽寺(17)、山中城址(18)があり、新名神高速をくぐると一里塚公園(19、20)でしばらく国道1号線を歩いていく。そして、蟹が坂古戦場(21)をとおる。ここは戦国時代の1542年頃の伊勢の北畠家と山中城主山中家との戦いの場である。その後、坂上田村麻呂公を主祭神とする812年の創建の田村神社(22)に御参りして、道の駅「あいの土山」(23)で昼食休憩。 |

||||

|

||||

| 1 | 2 | |||

|

|

|||

| 3 | 4 | |||

|

|

|||

| 5 | 6 | |||

|

|

|||

| 7 | 8 | |||

|

|

|||

| 9 | 10 | |||

|

|

|||

| 11 | 12 | |||

|

|

|||

| 13 | 14 | |||

|

|

|||

| 15 | 16 | |||

|

|

|||

| 17 | 18 | |||

|

|

|||

| 19 | 20 | |||

|

|

|||

| 21 | 22 | |||

|

|

|||

| 23 | ||||

|

||||