| Toruトップ > 旅メニュー > 東海道五十三次 | ||||

令和4年(2022)10月8日(土)

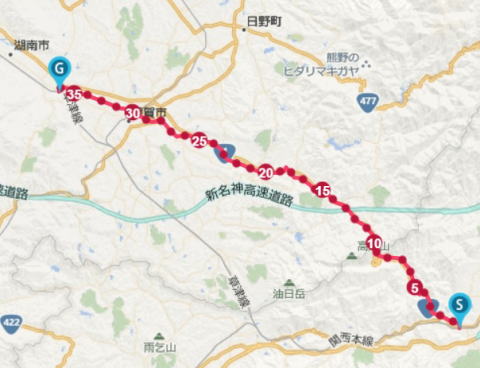

1日の歩いた距離36.3km 7時間45分 (そのうち下記の距離)約10km |

||||

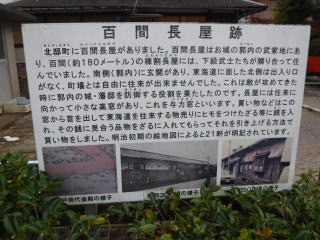

| 【土山宿】 道の駅から旧道に入っていく(1、2)、生里野地蔵堂(3)や俳人の上島鬼貫句碑(4)がある。土山宿に入ると風情のある建物がでてくる(5)。その一つに旅籠屋の井筒屋跡は文豪森鴎外の祖父森白仙の終焉の地である(6)。宿内には、土山宿本陣(7)、前田製茶(8)、問屋場・大黒屋本陣(9)、御代参街道起点(10)、垂水頓宮御殿跡(11)が続く。 土山宿を過ぎると一里塚があり(12)、東海道反町畷碑(13)、松並木(14)と続く。しかし、松は2本しか残っていなかった。さらにしばらく歩くと「初桜」銘柄の安井酒造(15)があり、国道に近いところに「今宿」の石碑(16)、東海道水口宿の碑(17)、今在家一里塚(18)があった。ここの一里塚の樹木は立派だ。実際の水口宿はまだまだ先である。今日は睡眠時間が5時間もなく、ここまで25km以上歩いてきて疲れが出てきたが、気を取り直して歩き続ける。 【水口宿】 松並木はないが、松並木碑を過ぎ、国道を渡ると水口宿(19)に入り、すぐに脇本陣跡(20)、桔梗屋文七の家(21)がある。宿場を進むと二股に分かれている(22)。実際には宿場内には3本の道があり、三筋(23)とよばれ、その近くに問屋場跡(24)があった。三筋がおわりからくり時計(25)と昔の水口宿(26)をとおり、左折して水口城に向かう。門から城に向かう橋が工事中で入れないかと思ったが(27)、裏の学校グラウンドの方から入城することができた(28)。 【水口城】 1585年に羽柴秀吉の命により築城され、関ケ原後は幕府の直轄地となり、三代将軍家光が上洛する際の専用の宿だったそうだ。1682年には加藤明友が入封し水口藩が成立し明治維新に至ったそうだ。 別名:碧水城、城郭構造:梯郭式平城、天守構造:不明、築城主:徳川家光、築城年:寛永11年(1634年、 主な改修者:小堀政一、主な城主:加藤氏、廃城年、1873年(明治6年)、遺構:石垣・堀 指定文化財:滋賀県史跡、 再建造物:復興櫓・復興高麗門・復興土塀 水口城を後に、百軒長屋跡(29)、美富久酒造(30)を過ぎると、水口宿はおわり、田園風景が広がってきた。ここの一直線の道は、北脇縄手(31)と呼ばれているそうだ。縄手とは田の中の道のことであり、美しい水路と時折、祠(32)が見受けられる。 しかし、もう7時間以上重い荷物を持って歩いてきて、相当疲れてきた。次の石部宿までは無理そうなので、JRの三雲駅まで頑張ることにする。 直線の北脇縄手がおわり、一里塚(33)と巨大な常夜灯(34)を過ぎると、横田の渡し(35)に到着。 【横田渡し】 野洲川は当時、横田川と呼ばれていた。当所は東海道13渡しの一つとして重視され、軍事的にも幕府の直轄化とされた。3〜9月は舟による渡し、10〜2月は土橋で通行したとのこと。 現代は、渡しはないので国道を通って、三雲駅に向かう。この地は湖南市になっていた(36)。ヘトヘトになって、JR草津線に乗って宿がある草津に向かう。 |

||||

|

||||

| 1 | 2 | |||

|

|

|||

| 3 | 4 | |||

|

|

|||

| 5 | 6 | |||

|

|

|||

| 7 | 8 | |||

|

|

|||

| 9 | 10 | |||

|

|

|||

| 11 | 12 | |||

|

|

|||

| 13 | 14 | |||

|

|

|||

| 15 | 16 | |||

|

|

|||

| 17 | 18 | |||

|

|

|||

| 19 | 20 | |||

|

|

|||

| 21 | 22 | |||

|

|

|||

| 23 | 24 | |||

|

|

|||

| 25 | 26 | |||

|

|

|||

| 27 | 28 | |||

|

|

|||

| 29 | 30 | |||

|

|

|||

| 31 | 32 | |||

|

|

|||

| 33 | 34 | |||

|

|

|||

| 35 | 36 | |||

|

|

|||