| Toruトップ > 旅メニュー > 東海道五十三次 | ||||

令和4年(2022)10月9日(日)

走った距離17.8km 2時間27分 |

||||

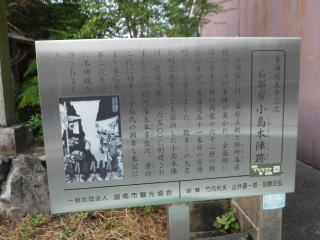

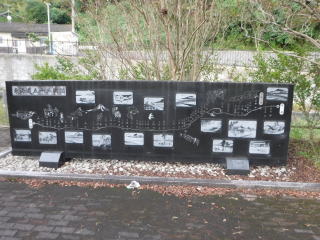

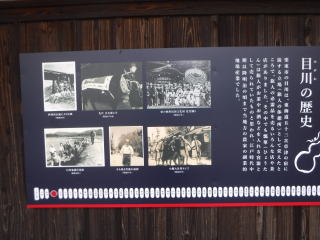

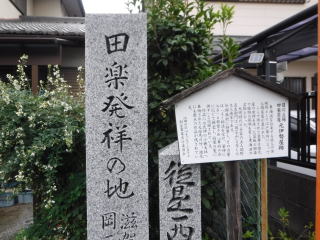

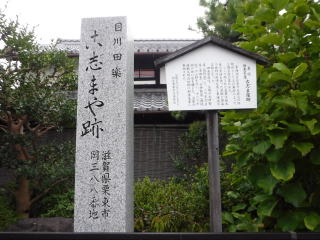

| 東海道五十三次徒歩の旅2日目。昨日は寝不足の中8時間近くも歩きへとへとだったが、前の晩早く寝て8時間以上睡眠し、体力は回復。5時に起きて朝一の列車で草津から昨日のゴール地点の三雲駅に向かう。列車に乗っても20分近くかかるので、心配だったが、とりあえず走って草津まで帰ろうと考える。 三雲駅を出発するとすぐに明治天皇碑(1)があり、しばらく走ると信楽方面への木の標柱(2)があった。2か所の常夜灯(3、4)を通り、大沙トンネルを過ぎると弘法杉(5)、三雲城(6)への道である。 1㎞ほど走ると、由良谷川トンネル(7)、その手前が夏見一里塚(8)。残っていないが、ここは日本橋から115里の地点にあり、東は水口、西は石部の中間地点だそうだ。近くに新田道の道標(9)があり、北島酒造(10)を通る。 しばらく走ると石部宿に入った(11)。ここも古い町並みが残っている。広場には巨大な建物と沢山の説明板があった(12~14)。この場所は高札場と石部城があったところ。戦国時代の1528~1531年に築城され、城主は石部久綱で、織田信長の家臣佐々木信盛に攻め込まれ、1570年に落城し、廃城となったそうだ。 小島本陣跡(15)や古い町並み(16)、カーブの道(17)を過ぎて宿場の西の外れ西縄手に到着。ここは参勤交代の大名行列を整列した場所だそうで、東海道53次の黒い石碑が残されていた(18)。 石部宿を過ぎ、右手に野洲川と草津線を見て、その向こうに二つの山が見える(19)。ここもいつか登って見たいものだ。ある民家に、古い荷車のようなものがあった(20)。 梅木間宿に入り、長徳寺(21)、道標(22)を通り、地蔵堂(23、24)にお参りする。その近くに巨大な家(25)があり、茶屋本陣(26)を努めながら、旧和中散本舗(27)ともいわれ万能の道中薬も販売していたそうだ。その近くに一里塚もあった(28)。 手原駅に近くに来ると松の木(29)が残っており、この地は旅人が肩にかけている荷物をかけ替えたので肩かえの松と呼ばれているそうだ(30)。手原醤油(31)、稲荷神社(32)を過ぎると手原駅前だ。手原駅には馬の街という看板が付けられており、ここは以前に訪問したことがあるJRA栗東トレセンがあるところだ(33)。そして駅の横に古代遺跡群手原遺跡の碑があった(34)。手原遺跡は白鳳時代から平安時代前期の寺院や大規模な建物群があった場所で、旧栗太北東域の中心地だったそうだ。 手原駅を過ぎると足利義尚公鉤の陣所ゆかりの地1487年(35)があり、栗東市川辺(かわずら)地区に入る(36)。シーボルトが立ち寄った善性寺(37)を過ぎ、道が突き当る(38)。右に行くと東海道、左に行くと中郡街道である。 右折すると目川である。瓢箪屋(39)があり、説明板(40)を読むと目川は草津宿の立場とし栄え、旅人の必需品を売る色々な店があり、中でも御茶やお酒をいれるひょうたんが名物だったそうだ。一里塚(41)があり、田楽発祥の地の石碑、伊勢屋(42)、古志ま屋(43)、京いせや(44)があった。この辺には田楽茶屋があったところで、旅人の休憩所となる立場茶屋が置かれ、菜飯と田楽は東海道の名物だったそうだ。 そして、古民家に石碑があり、蕉跡人吉藩主相良侯御対面場所(45)、銘酒菊の水(46)を通り、草津に近くなると老牛馬養生所(47)に到着。ここは中山道も近いことから、街道で活躍し引退した老牛馬の余生を静かに過ごさせる養生所があった場所。昔の人は動物に優しかった。 栗東市から草津に入り(48)、立木神社を過ぎると(49)、中山道との交差点に到着した(50)。 朝のランニングによる史跡訪問は距離を稼げることを実感し、宿に帰る。 |

||||

|

||||

| 1 | 2 | |||

|

|

|||

| 3 | 4 | |||

|

|

|||

| 5 | 6 | |||

|

|

|||

| 7 | 8 | |||

|

|

|||

| 9 | 10 | |||

|

|

|||

| 11 | 12 | |||

|

|

|||

| 13 | 14 | |||

|

|

|||

| 15 | 16 | |||

|

|

|||

| 17 | 18 | |||

|

|

|||

| 19 | 20 | |||

|

|

|||

| 21 | 22 | |||

|

|

|||

| 23 | 24 | |||

|

|

|||

| 25 | 26 | |||

|

|

|||

| 27 | 28 | |||

|

|

|||

| 29 | 30 | |||

|

|

|||

| 31 | 32 | |||

|

|

|||

| 33 | 34 | |||

|

|

|||

| 35 | 36 | |||

|

|

|||

| 37 | 38 | |||

|

|

|||

| 39 | 40 | |||

|

|

|||

| 41 | 42 | |||

|

|

|||

| 43 | 44 | |||

|

|

|||

| 45 | 46 | |||

|

|

|||

| 47 | 48 | |||

|

|

|||

| 49 | 50 | |||

|

|

|||