平成24年(2012)4月21日(土)

江差重次郎浜~花沢館~笹浪家住宅~上ノ国夷王山・勝山館~往復

今日は江差の友達と、ランニングをすることに。江差の繁次郎浜から上ノ国の夷王山まで登り、同じ道を引き返しました。天気も良く、景色がきれいでした。思いもかけず、歴史も堪能。貝取澗2洞穴遺跡、熊石能登の水を飲む。

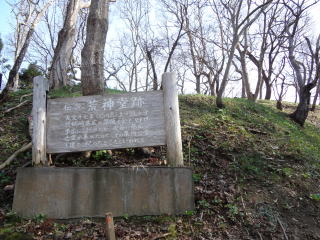

【花沢館跡】町のホームページより転載

15世紀ころ和人・渡党(わたりとう)と称される本州系の人々が北海道南部への進出の拠点として築いた道南12館といわれている館のひとつです。

この頃の渡島半島は津軽の安東氏が「下之国」(上磯~函館市付近)、「松前」(松前町を中心とした地域)、「上之国」(上ノ国町を中心とした地域)に守護(その地域の支配を任された人)を置いて支配していました。下之国の守護は上磯茂別館に、松前の守護は松前大館、上之国守護は花沢館にいたといわれています。

本道最古の記録である「新羅(しんら)之記録」には、花沢館の館主蛎崎季繁(かきざきすえしげ)が長禄元年(1457)のコシャマインの戦いの際にも固く守ったということが書かれています。

昭和20年頃、頂上部が耕作された時には約2,000枚の銭が、近年館後方部から15世紀後半の中国製青磁、珠洲焼の擂鉢などが発見されています。

【笹浪家住宅】

笹浪家は上ノ国で代々鰊(ニシン)漁などを営んできた旧家の一つです。初代は享保年間に能登国笹波村(現石川県珠洲市)から松前福山に渡ったとされ、後、上ノ国に移り住みました。代々久右衛門を襲名。

旧笹浪家住宅は、19世紀の前期に五代目久右衛門が建てたといわれるもので、笹浪家の古文書には安政4年(1857)に家の土台替え、翌年には屋根の葺替えを行ったという記録があります。

明治26年頃に道路拡張のため前面半間(約90センチ)が切り縮められています。

主屋の部材の大部分にはヒバが使用されております。松前藩政時代には無断でヒバ材を家作に用いたものは処罰されたそうです。また、屋根はヒバの割柾葺(わりまさぶき)で、石が置かれております。

築後約150年の平成2年に笹浪家から町に寄贈され、平成4年1月21日に国の重要文化財に指定されました。北海道の現存民家では最古に属し、北海道の日本海沿岸に今も残るニシン番屋の原型とも言われております。

【夷王山159m、勝山館跡】

勝山館は、後の松前氏の祖である武田信広が、15世紀後半に築いた山城で、16世紀末頃まで武田・蠣崎氏の日本海側での政治・軍事・北方交易の一大拠点でありました。

現在も継続中の発掘調査により、瀬戸・美濃焼・中国製青磁などの5万点をこえる国内外産陶磁器や金属製品、木製品など10万点余りの出土品、建物・井戸・空壕・橋などの跡が多数見つかり、館内での様々な暮らしぶりが、よみがえりました。

さらに、近年、調査・研究で明らかになってきた城下町と併せて「中世都市」と呼ぶにふさわしい景観が見えてきました。

また、もっとも注目すべきことは、当時アイヌの人々が使っていた500点余の骨角器が出土していることです。中世史研究の第一人者網野善彦氏は「この館にアイヌと本州人が混住していたことはほぼ明らかといってよいのではないだろうか。」(「日本海と北国文化」「北国の社会と日本海」小学館刊)と述べている。興味尽きないテーマを与えてくれる史跡です。

日本海北方交易や中世の生活様式を知ることが出来、「北の中世」を語ってくれる重要な史跡として、中学校、高校の日本史の教科書などに紹介され、近年大変な注目を浴びています。

コメント