平成24年(2012)1月14日(土) 9時~12時頃

中野島に水取りに行くついでに、喜多見駅、狛江駅周辺を走ってきた。小田急沿線の自然ふれあい歩道のパンフレットに沿って走った。

http://www.odakyu.jp/walk/18/2.html へのリンク

【喜多見不動尊】東京都世田谷区成城4丁目2番8号

この不動堂は、喜多見慶元寺の境外仏堂で、本尊は不動明王坐像である。創建は明治9年(1876)5月で、村内の安全を祈願して喜多見村の住人たちが願主となって建立した。

この尊像は、明治のはじめに多摩川の喜多見川原に流れ着いたものを、願主たちが成田山新勝寺で入魂してもらったという。

境内には、堂宇とならんで岩屋不動、玉姫稲荷、蚕蔭大神を祀る小さい祠がある。また、小さいながらも湧水による落水があり、かつて信者が水行を行ったという。

神明の森みつ池というのが喜多見不動尊の近くにあり、そこから湧いている水が、成城の高級住宅街を通って野川に注いでいる。

【明照院】東京都調布市入間町2-19-12

当山は、大悲山明照院観音寺と称し、室町時代、天文永禄(1532~1558)の頃、開山法印秀海により創建されました。開山秀海より第七世盛慶[寛文10年(1668)6月23日寂]に至るまで東叡山末でしたが、第八世盛珊[正徳年間(1711)]に深大寺末となりました。元和3年(1617)に火災(火中曼荼羅)により事蹟旧記を失い、萬治年間(1658)に、第八世盛珊が陵山の兆域内(現在地)に移轉し第九世義圓が享保3年(1718)に古墳の北側に本堂を改造しました。

江戸四谷塩町に稲荷坊石残大翁[本尊寄附主、享保16年(1735)2月10日寂]が典物を以て業とし、一日弥陀三尊の霊像を典じ、この尊像を安置すれば現当の利益を與えんと発願し奉安されました。過去帳に享保9年(1724)江戸四谷、伊勢屋吉左ェ門父本尊寄附主とあります。本尊阿弥陀如来、脇侍観世音菩薩、脇侍大勢至菩薩の三尊仏は運慶の御作と伝えられ、半跏像踏み下げという珍財で貴重な佛像です。

高級住宅街の真ん中に、木に囲まれた参道がある慶元寺がある。ここも古い。1186年に江戸氏が建てた江戸氏の菩提寺。 以下ネットから拝借。

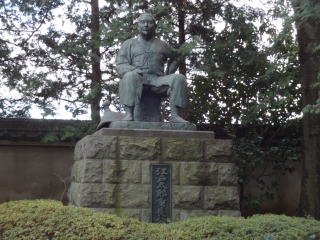

【慶元寺】

「喜多見」は、昭和初期までは東京府下北多摩郡「砧村」喜多見と称していたが、江戸時代は「喜多見村」であった。現在の皇居の辺りを治めていた江戸氏が太田道灌によって追われて隠れ住んだのがこの地であり、江戸氏の名前も変え「喜多見氏」と名乗るようになった。日本の歴史では「江戸時代」というが、この頃には江戸氏は既に存在せず、地名だけが残ったものである。なお、喜多見氏は徳川家康に召し抱えられ、以後累進して二万石の大名にまでなるが、元禄時代に刃傷沙汰を起こしお家断絶となってしまった。その「江戸氏」の菩提寺がここ慶元寺である。ここは鬱蒼とした森に覆われており「せたがや百景」の60番に指定されている静寂な場所で、山門の脇には次のような掲示が立てられている。

「永劫山華林院慶元寺 浄土宗京都知恩院の末寺で、本尊は阿弥陀如来座像である。当寺は、文治二年(1186)三月、江戸太郎重長が今の皇居紅葉山辺に開基した江戸氏の氏寺で、当時は岩戸山大沢院東福寺と号し、天台宗であった。

現本堂は享保元年(1716)に再建されたもので、現存する世田谷区内寺院の本堂では最古の建造物であるといわれている。墓地には江戸氏、喜多見氏の墓があり、本堂には一族の霊牌や開基江戸太郎重長と寺記に記されている木造が安置されている。山門は宝暦五年(1755)に建立されたものであり、また、鐘楼堂は宝暦九年に建立されたものを戦後改修したものである。境内には喜多見古墳群中の慶元寺三号墳から六号墳まで四基が現存している。

室町時代の中ごろ、江戸氏の木田見(今の喜多見)移居に伴い氏寺もこの地に移り、その後、天文九年(1540)真蓮社空誉上人が中興開山となり浄土宗に改め永劫山華林院慶元寺と改称した。更に文禄二年(1593)江戸氏改め喜多見氏初代の若狭守勝忠が再建し、元和二年(1616)には永続資糧として五石を寄進し、また、寛永十三年(1636)には徳川三代将軍家光から朱印状を賜った。

走っているとなんと古墳に遭遇。

【稲荷塚古墳】東京都多摩市百草

八角墳。全長約38m、高さ約4m、周溝幅約2m。ため、調査以来、円墳とみなされてきたが、再調査の結果、従来は東日本では確認されていなかった八角墳であることが判明。築造時期は7世紀前半(古墳時代後期)と推測されている。石室は既に盗掘されていたため被葬者は不明である。石室は以前は公開されていたが、現在は石室の保護のため埋め戻されており、色違いのブロックなどで石室の位置や形、大きさが分かるようにしてある。都内の7世紀代の古墳としては、同じ南多摩地区の八王子市にある北大谷古墳に次ぐ大きさである。北大谷古墳は稲荷塚古墳周辺の古墳群とは距離が離れており、相互の関連性は不明ではあるが、石室の構造や築造時期など共通点が多い。

喜多見小学校発祥の地に大きな銀杏の木があった。そして氷川神社に到着。

【氷川神社】世田谷区喜多見

当社は天平十二年(七四〇)の創建と伝えられているが、延文年間(一三五六~六0)に宮殿大破し、ついで多摩川洪水のため古縁起・古文書など流失して詳細は明らかではない。古く多摩川岸に近いところにあったという。

永禄十三年(一五七〇)この地の領主江戸刑部頼忠(東京の開祖江戸重長の末流で後に喜多見氏と改めた)は当社を修復し国家安泰・武運長久を祈願し、天和二年(一六八二)喜多見若狭守勝忠は篤く当社を敬い神領五石二斗を寄進し再興す、慶安二年(一六八七)喜多見若狭守により再建せられた。

喜多見商店街の蕎麦屋で、辛カレー南蛮うどんと、鶏牛蒡ご飯を食べる。 うまかった。

コメント