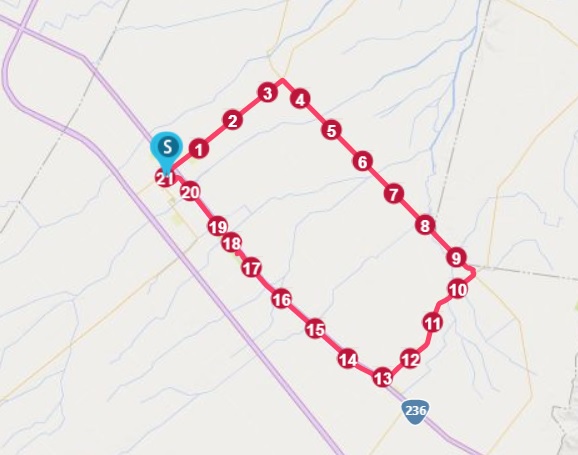

令和6年(2024)6月22日(土) 約20㎞ 更別村役場~道道716~道道238号線~イタラタラキ駅逓所跡~道の駅さらべつ~道道210号線~上更別~国道236号線~開拓東更別之碑~表功碑

更別村に車を停めて、来た道の道道716号線を走る。気温も20度くらいで曇天で走るのにちょうどよい。右折して道道238号線を走り道の駅の方に向かう。歩道がないので車が避けてくれる。道の駅の手前、森の中に駅逓所跡があった。

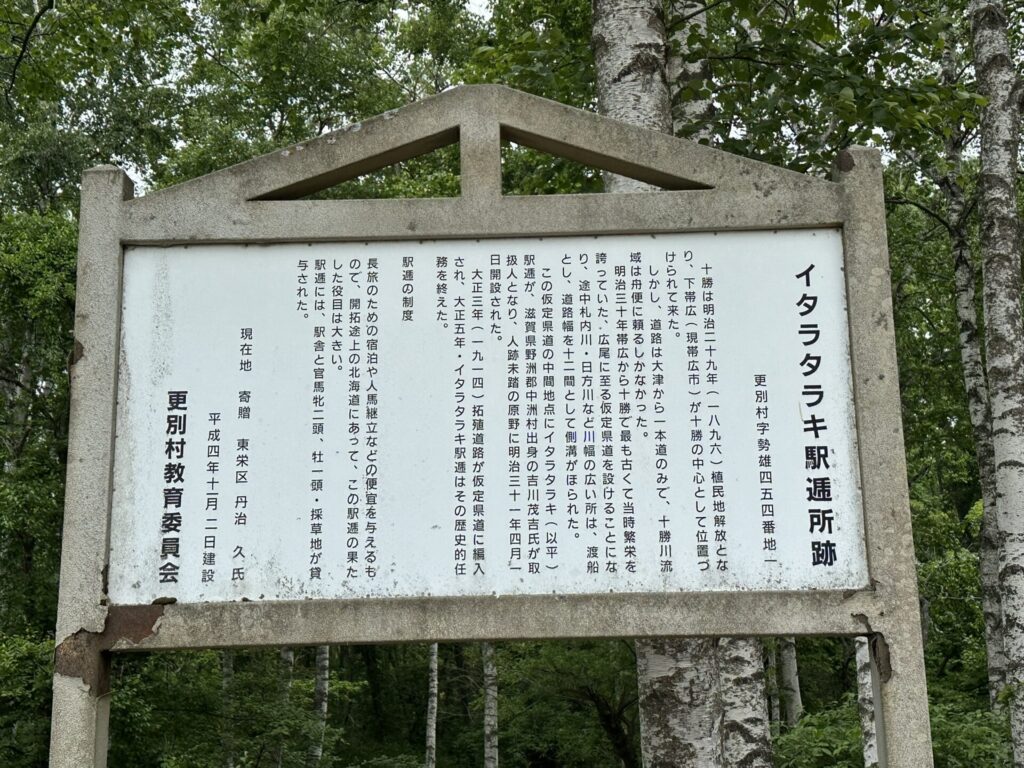

【イタラタラキ駅逓所跡】更別村勢雄454番地1

十勝は明治29年(1896)植民地解放となり、下帯広が十勝の中心として位置づけられた。しかし道路は大津から一本道のみで、十勝川流域は舟便に頼るしかなかった。

明治30年帯広から十勝で最も古くて当時繁栄を誇っていた広尾に至る仮定県道を設けることになり、途中札内川、日方川など川幅の広いところは、渡船とし、道路幅を12間として側溝がほられた。この仮定県道の中間地点にイタラタラキ(以平)駅逓が、滋賀県野洲郡中州村出身の吉川茂吉氏が取扱人となり、人跡未踏の原野に明治31年4月1日開設。大正3年拓殖道路が仮定県道に編入され同駅逓は歴史的任務を終えた。(以下略)

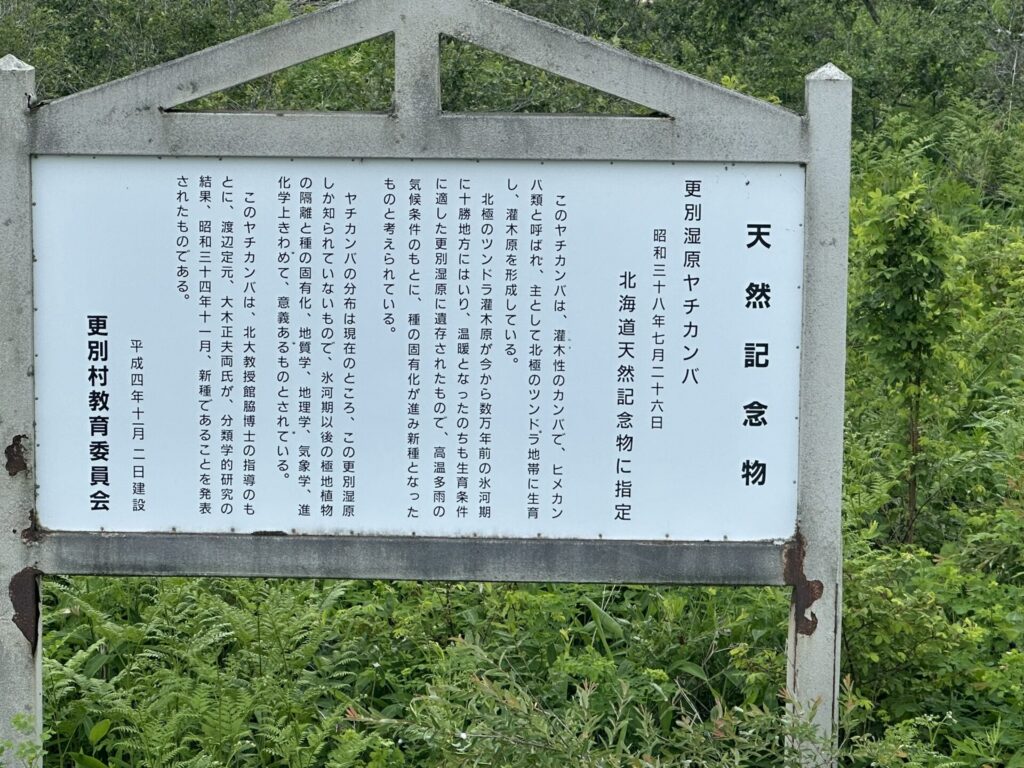

道の駅で昼飯のごぼう天うどんとウインナードッグを食べた後、上更別に向かう。途中天然記念物「更別湿原ヤチカンバ」の説明板があった。ここではレポートしない。

上更別の街には特段の史跡はなく、国道236号線を走る。途中「先住民の遺跡ですので大切に保存しましょう」の大きな標柱があったが、何もなかった。そして畑の中に石碑があったが。

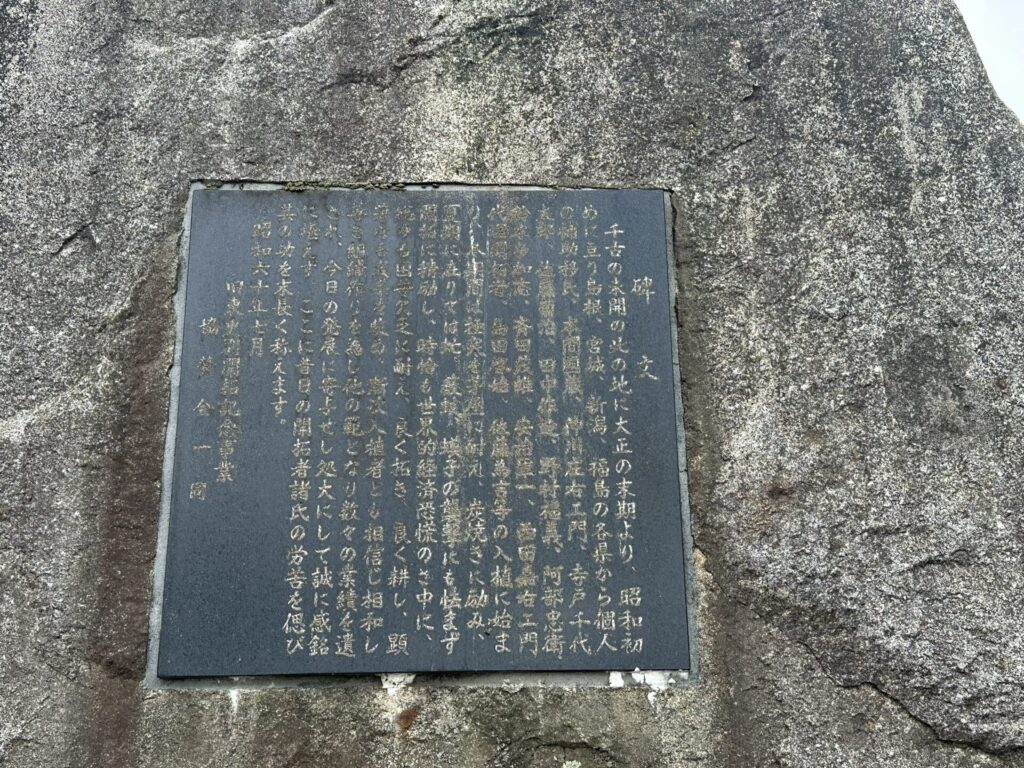

【開拓東更別之碑】

自然石に黒い御影石がはめ込まれ、上記のとおり刻まれていた。そして左下には「阿部忠男書」と刻まれていた。裏面には碑文があり、少しかすれているが概要は次のとおり。「千古の未開の北の地に大正の末期より、昭和初期に亘り島根、宮城、新潟、福島の各県から個人の補助移民、(以下氏名が刻まれ割愛)等の入植に始まり、冬季間は極寒を茅屋に耐え、炭焼きに励み、夏期にありては、虻、藪蚊、蟻子の襲撃にも怯まず開拓に精励し、時恰も世界的経済恐慌のさ中に総ゆる困窮欠乏に耐え、良く耕し、顕著なる成果を収め、暫次入植者とも相信じ相和し良き組織作りを為し他の範となり数々の業績を遺され、今日の発展に寄与せし処大にして誠に感銘に堪えず、ここに昔日の開拓者諸氏の労苦を偲び其の功を末永く称えます。昭和60年7月 旧東更別開拓記念事業 協賛会一同」

最後に街に戻り、運動広場に石碑があった。

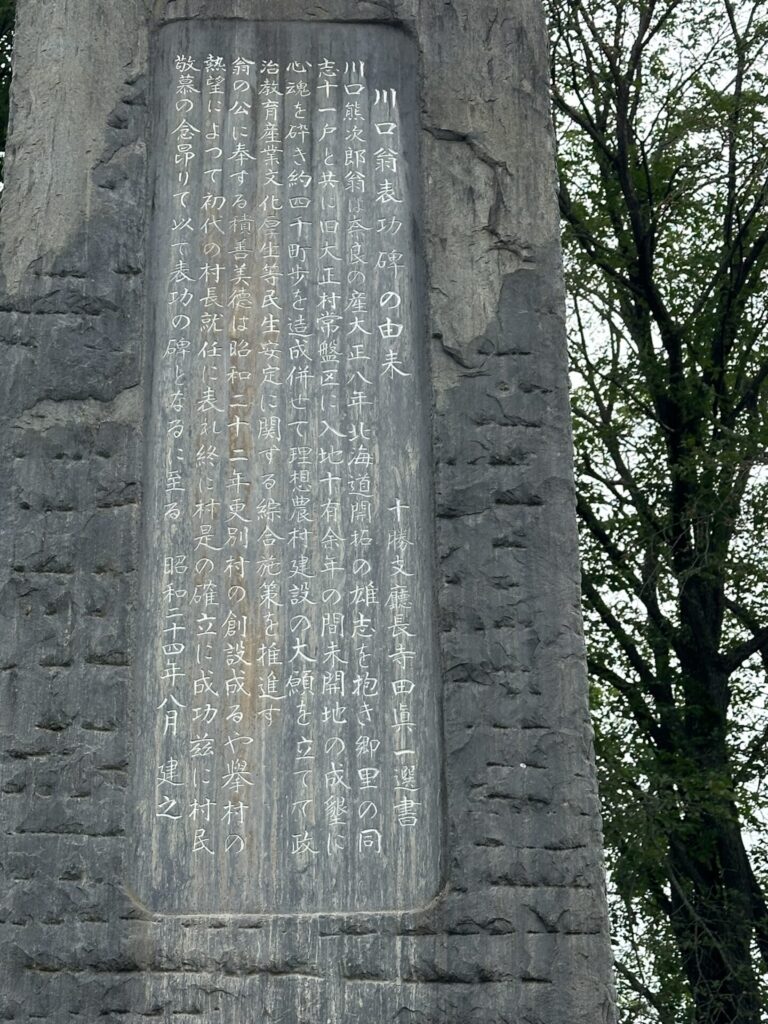

【表功碑】

表面には上記のとおり刻まれ、裏面には碑文があり次の概要のとおり刻まれていた。「川口翁碑表功碑の由来 十勝支庁長寺田眞一選書 川口熊次郎翁は奈良の産 大正八年北海道開拓の雄志を抱き郷里の同志11戸と共に旧大正村常盤区に入地 十有余年の間未開地の成墾に心魂を砕き約40町歩を造成 併せて理想農村建設の大願を立てて政治教育産業文化厚生等民生安定に関する総合施策を推進す 翁の公に奉する積善美徳は昭和22年更別村の総切なるや挙村の熱望によって初代の村長就任に表れ終に村是の確立に成功 茲に村民数慕の念昂りて以て表功の碑となるに至る 昭和24年8月建立」

コメント