令和7年(2025)1月5日(日)新得神社:上川郡新得町西1条北3丁目11番地

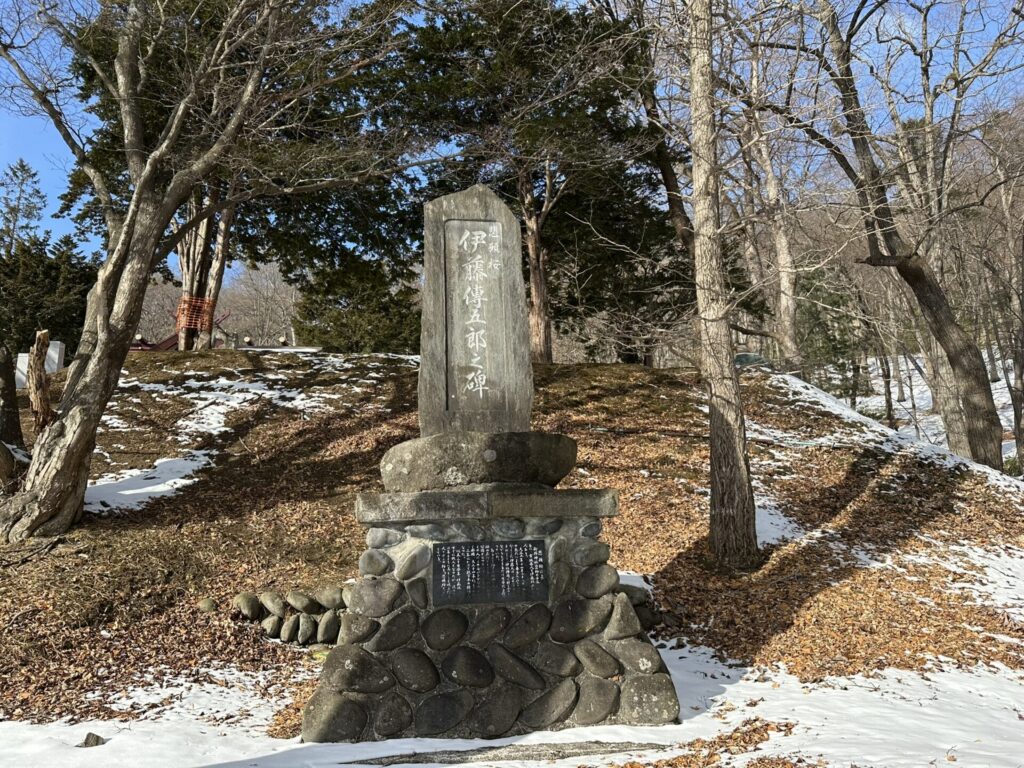

新得神社を訪問。参道に伊藤傳五郎氏の碑があった。

【悲願桜 伊藤傳五郎之碑】

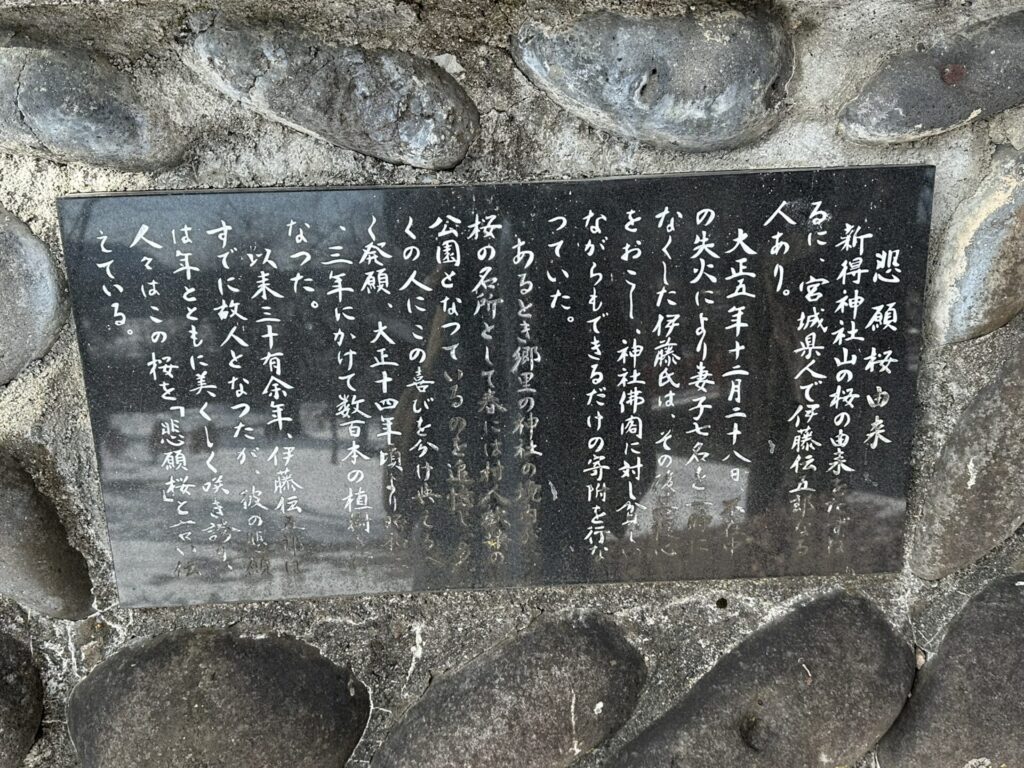

石碑の正面には上記のとおり刻まれ、その下の台座の碑文には次のとおり刻まれていた。悲しい物語である。「悲願桜由来 新得神社山の桜の由来をたずねるに、宮城県人で伊藤伝五郎なる人あり。大正五年十二月二十八日、不在中の失火により妻子七名を一度になくした伊藤氏は、その後信仰心をおこし、神社仏閣に対し貧しいながらもできるだけの寄附を行っていた。あるとき郷里の神社の境内が桜の名所として春には村人〇〇の公園となっているのを追憶し、多くの人にこの喜びを分け与えるべく発願、大正十四年頃より昭和三年にかけて数百本の植樹を行った。以来三十余年、伊藤傳五郎氏はすでに故人となったが、彼の悲願桜は年とともに美しく咲き誇り、人々はこの桜を「悲願桜」と言い伝えている。」

次に新得神社を訪問。北海道神社庁のHPによると由緒は次のとおり。

【新得神社】

明治32年に新得原野に13戸の山形県入植者が入地し、同36年玉川半兵衛・太田才太郎・原田熊五郎・岡田善蔵・清野忠蔵らの有志によって現在の新得小学校東南付近に木柱を建立し天照皇大神を奉斎したことに始まる。翌37年秋に改めて神社山山頂に花崗岩を建立し奉斎する。大正5年9月、基線53番地先の新得山東端高台丘陵地に社殿を造営し奉遷したが、非常に不便な場所であった為、3年後の大正8年5月協議の結果、参道境内地の整備・橋の架設・鳥居の建立をしたうえで現在地へ遷座した。この時、拝殿の造営は中止されたが、大正11年6月には建立されている。同14年、神社山に祀っていた元宮(花崗岩の碑)を境内に奉遷、その後昭和6年、同50年と奉遷され現在地の新得山に鎮座している。昭和4年10月26日に村社、同13年2月14日に郷社に列せられ、同17年、50年、59年と社殿等の改修を行っている。

コメント