令和7年(2025)5月21日(水) 東京都台東区上野公園

西郷隆盛の像の後ろに彰義隊の墓があった。手を合わせてから写真を撮らせてもらう。近くに「彰義」と刻まれ、漢文がびっしりと刻まれているが、判然としない。そのため、令和6年の台東区教育委員会の説明板を転載させてもらう。なぜか、二つあるのだ。

【彰義隊の墓】説明板1

彰義隊の墓(台東区有形文化財)台東区上野公園一番)

江戸幕府15代将軍徳川慶喜は大政奉還の後、京都の新政府から朝敵の汚名を着せれてたが、内戦による列強の介入を阻止するため一切の弁明をせず寛永寺に謹慎した。慶喜の一橋時代からの側近達が、尊王を貫いた慶喜への冤罪を雪ぎ、冤罪をつくった薩摩討伐をめざし、慶応4年(1868)2月に彰義隊を結成。慶喜の水戸退陣後も、徳川家霊廟や寛永寺山主・輪王寺宮の警護を目的として上野に駐屯し、江戸の治安維持にも任じたため市民の任期を博した。

同年5月15日朝、新政府軍は西郷隆盛の陣頭指揮で上野の山を総攻撃、彰義隊の生き残った隊士は同夕刻退去した。いわゆる上野戦争である。新政府は彰義隊士の遺体を収容し祀ることを禁じたが、円通寺の住職仏磨らによって当地で荼毘に付された。

新政府による言論統制が解除された後の明治7年(1874)、元彰義隊士小川興郷(椙太)らが許可を得て、彰義隊の墓を此処に建設したが、完成した唐金の宝塔は借金の形に持ち去られた。現存の大墓石は小川らによる再建で明治17年落成。墓石には新政府をはばかって彰義隊の文字はなく、旧幕臣山岡鉄舟の筆になる「戦士之墓」が刻まれる。

また、大墓石前にある小墓石は、明治2年、寛永寺子院の寒松院と護国院の住職が密かに当地の地中に埋納したもので、墓所建設時に再発見された。

これら大小の墓石は、平成3年に台東区有形文化財として区民文化財台帳に登載された。

令和6年10月 台東区教育委員会

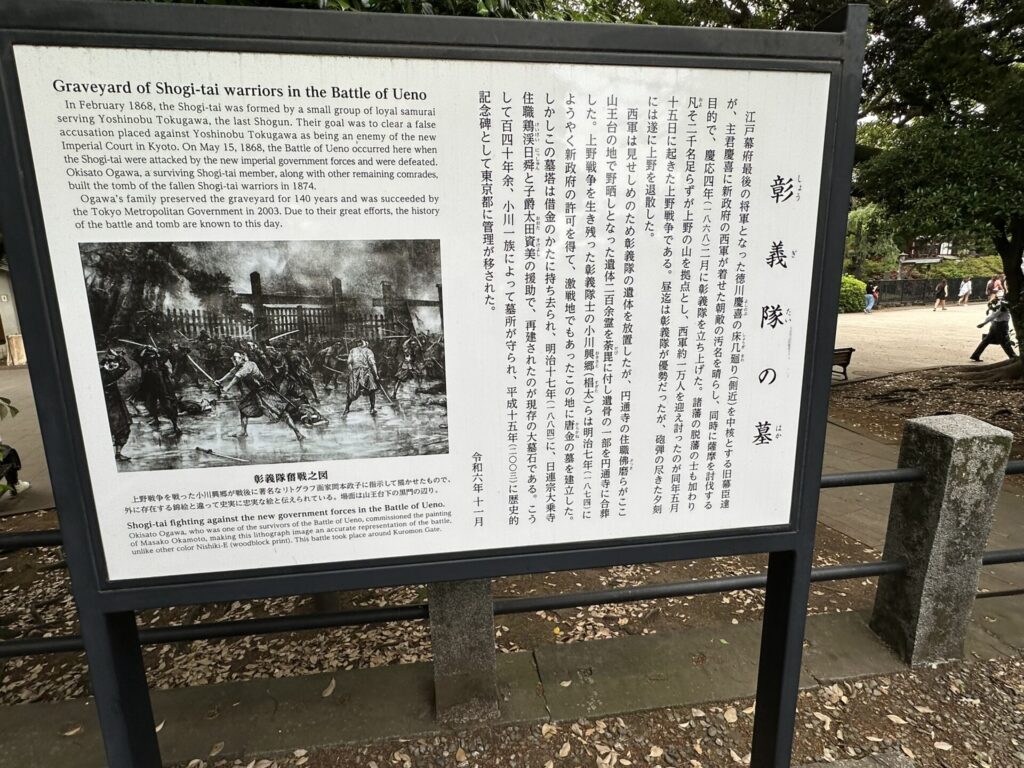

【彰義隊の墓】その2

江戸幕府の将軍となった床几廻り(側近)を中核とする旧幕臣達が、主君慶喜に新政府の西軍が着せた朝敵の汚名を晴らし、同時に薩摩を討伐する目的で、慶応4年(1868)2月に彰義隊を立ち上げた。諸藩の脱藩の士も加わり凡そ二千名足らずが上野の山を拠点とし、西軍一万人を迎え討ったのが同年5月15日に起きた上野戦争である。昼迄は彰義隊が優勢だったが、砲弾の尽きた夕刻には遂に上野を退散した。

西軍は見せしめのため彰義隊の遺体を放置したが、円通寺の住職佛磨らがここ山王台の地で野晒しとなった遺体二百余霊を荼毘に付し遺骨の一部を円通寺に合葬した。上野戦争を生き残った彰義隊士の小川興郷(椙太)らは明治7年(1874)にようやく新政府の許可を得て、激戦地でもあったこの地に唐金の墓を建立した。しかしこの墓塔は借金のかたに持ち去られ、明治17年(1884)に、日蓮宗大乗寺住職鶏渓日舜と子爵太田資美の援助で、再建されたのが現存の大墓石である。こうして140年余、小川一族によって墓所が守られ、平成15年(2003)に歴史的記念碑として東京都に管理が移された。

コメント