令和7年(2025)5月22日(木)東京都台東区浅草2-3-1

最後に浅草寺を訪問した。早朝にもかかわらず、多くの外国人観光客が訪問していた。境内に阿弥陀如来坐像などがあり説明板があったので、レポートする。

【浅草寺】

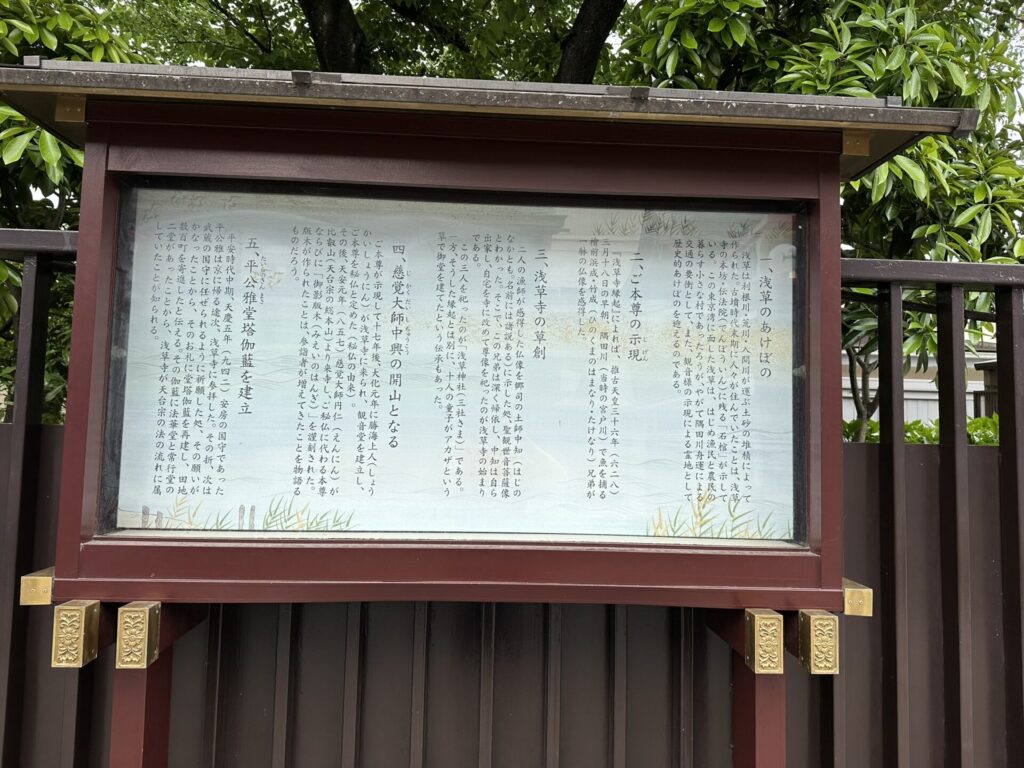

浅草寺の説明板には浅草寺の概略がまとめられていた。

・浅草のあけぼの・・・浅草は利根川、荒川、入間川が運ぶ土砂の堆積で形成。古墳時代末期に人々が居住。隅田川船運の交通の要衝として発展。

・御本尊示現・・・推古天皇36年(628)3月28日に漁民檜前浜成・竹成兄弟が一体の仏像を感得。

・浅草寺の草創・・・上記仏像を郷氏の土師中知に示した処、聖観世音菩薩像と判明。兄弟は家に祀ったのが浅草寺の始まり。

・慈覚大師中興の開山・・・17年後、大化元年に勝海上人が浅草寺に来られ、観音堂を建立、御本尊を秘仏と定めた。天安元年(857)慈覚大師円仁が比叡山より来寺し、御本尊並びに御影版木を謹刻された。

・平公雅堂塔伽藍建立・・・平安時代末期、天慶5年(942)安房の国主平公雅は京に帰る途中、浅草寺に参拝。武蔵国守となるよう祈願したところかなったことから、そのお礼に堂塔伽藍を再建。

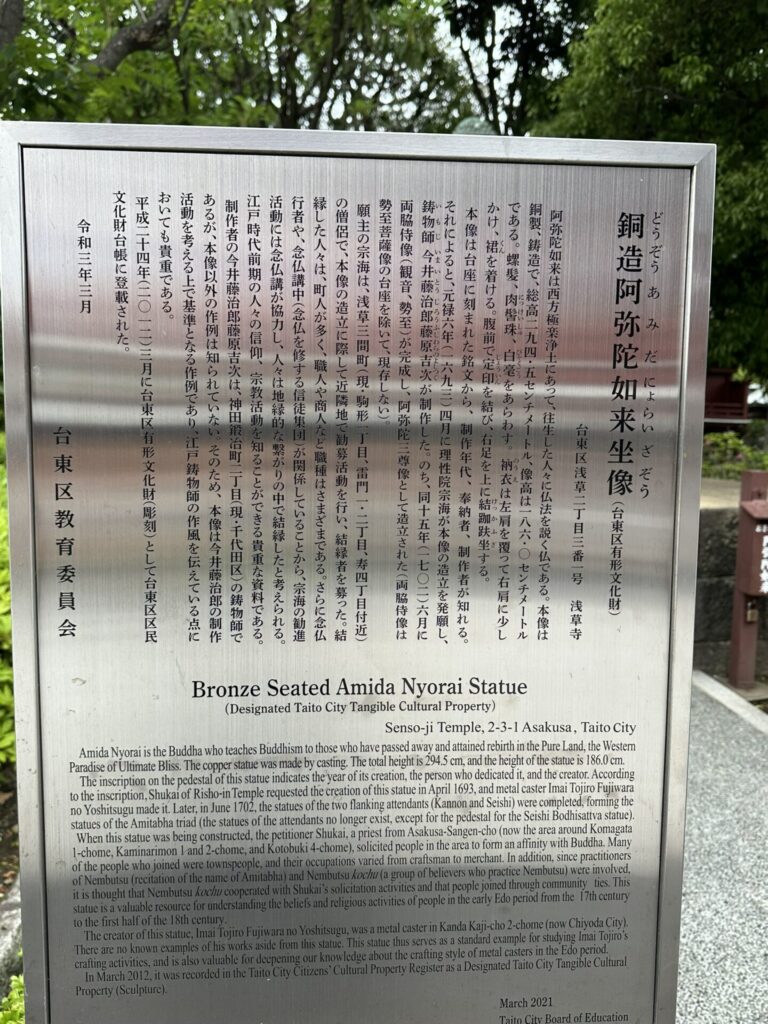

【銅像阿弥陀如来坐像】

(台東区有形文化財)台東区浅草二丁目三番一号 浅草寺 阿弥陀如来は西方極楽浄土にあって、往生した人々に仏法を説く仏である。本像は銅製、鋳造で、総高294.5センチメートル、像高は186.0センチメートルである。螺髪、肉髻、白毫をあらわす。衲衣は左肩を覆って右肩に少しかけ、裙を着ける。腹前で定印を結び、右足を上に結跏趺坐する。

本像は台座に刻まれた銘文から、製作年代、奉納者、製作者が知れる。それによると、元禄6年(1693)4月に理性院宗海が本像の造立を発願し、鋳物師今井藤次郎藤原吉次が制作した。のち、同15年(1702)6月に両脇侍像(観音、勢至)が完成し、阿弥陀三尊像として造立された(両脇侍像は勢至菩薩像の台座を除いて、現存しない)。

願主の宗海は、浅草三間町(現・駒形一丁目、雷門一・ニ丁目、寿四丁目付近)の僧侶で、本像の造立に際して近隣地で勧募活動を行い、血縁者を募った。血縁した人々は、町民が多く、職人や商人など職種はさまざまである。さらに念仏業者や、念仏講中(念仏を修する信徒集団)が関係していることから、宗海の勧進活動には念仏講が協力し、人々は地縁的な繋がりの中で血縁していたと考えられる。江戸時代前期の人々の信仰、宗教活動を知ることができる貴重な資料である。

製作者の今井藤五郎藤原吉次は、神田鍛冶町二丁目(現・千代田区)の鋳物師であるが、本像以外の作例は知られていない。そのため、本像は今井藤五郎の制作活動を考える上で基準となる作例であり、江戸鋳物師の作風を伝えている点においても貴重である。

平成24年(2012)3月に台東区有形文化財(彫刻)として台東区文化財台帳に登載された。令和3年3月 台東区教育委員会

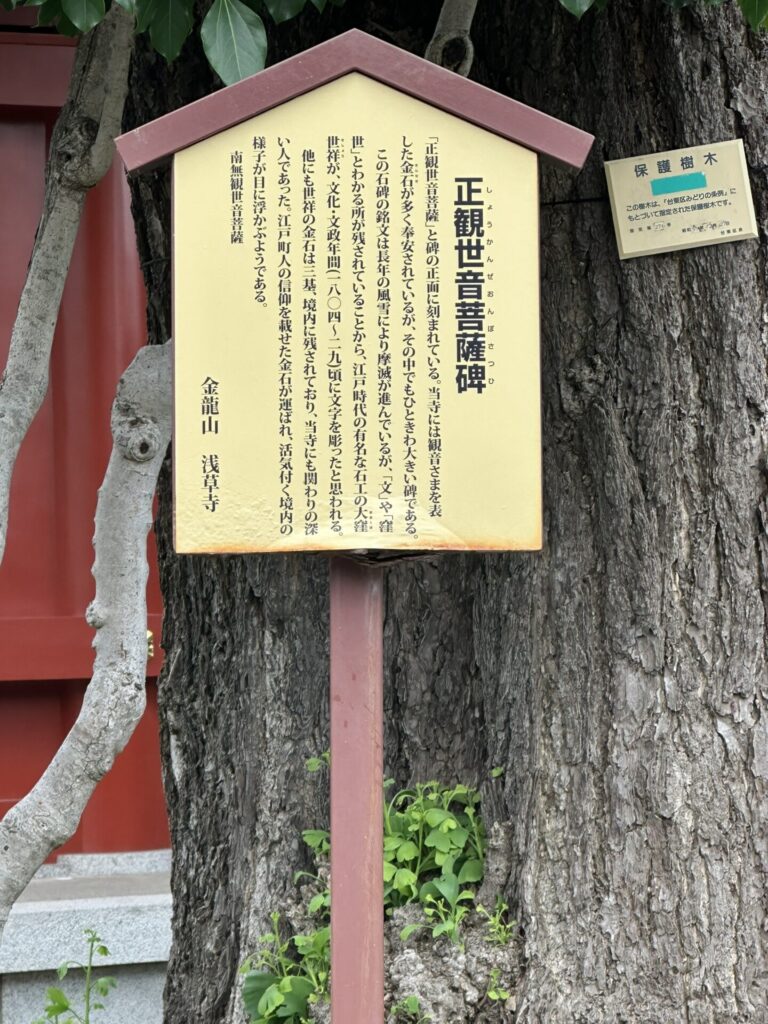

五重塔のところに碑があり、説明板もあった。

【正観世音菩薩碑】

「正観世音菩薩」と碑の正面に刻まれている。当寺には観音様を表した金石が多く奉安されているが、その中でもひときわ大きい碑である。

この石碑の銘文は長年の風雪により摩滅が進んでいるが、「文」や「窪世」とわかる所が残されていることから、江戸時代の有名な石工の大窪世祥が、文化・文政年間(1804~29)頃に文字を彫ったと思われる。

他にも世祥の金石は三基、境内に残されており、当寺にも関わりの深い人であった。江戸町人の信仰を載せた金石が運ばれ、活気付く境内の様子が目に浮かぶようである。南無観世音菩薩 金龍山 浅草寺

コメント