令和7年(2025)6月26日(木)東京都文京区弥生2-4-2

東京大学での会議終了後、上野の宿まで歩いていくことに。途中、竹久夢二の美術館があったので入ってみた。この辺は昭和40年度までの町名は向ヶ丘弥生町と呼ばれていたそうで説明板があった。旧水戸藩の中屋敷があったそうだ。

【旧向ヶ丘弥生町】

向ヶ丘弥生町(むこうがおかやよいちょう)(昭和40年までの町名)

江戸時代は、御三家水戸藩の中屋敷であった。明治5年、町家ができて向ヶ丘弥生町と名づけられた。町名は、水戸家9代斉昭(なりあき)が屋敷内に建てた歌碑からとられた。「文政十余り一とせといふ年のやよいの十日・・・名にしおふ春に向ふが岡なれば 世にたぐひなきはなの影かな」明治17年、ここの貝塚から発見された土器は、町名をとり弥生式土器と命名された。文京区

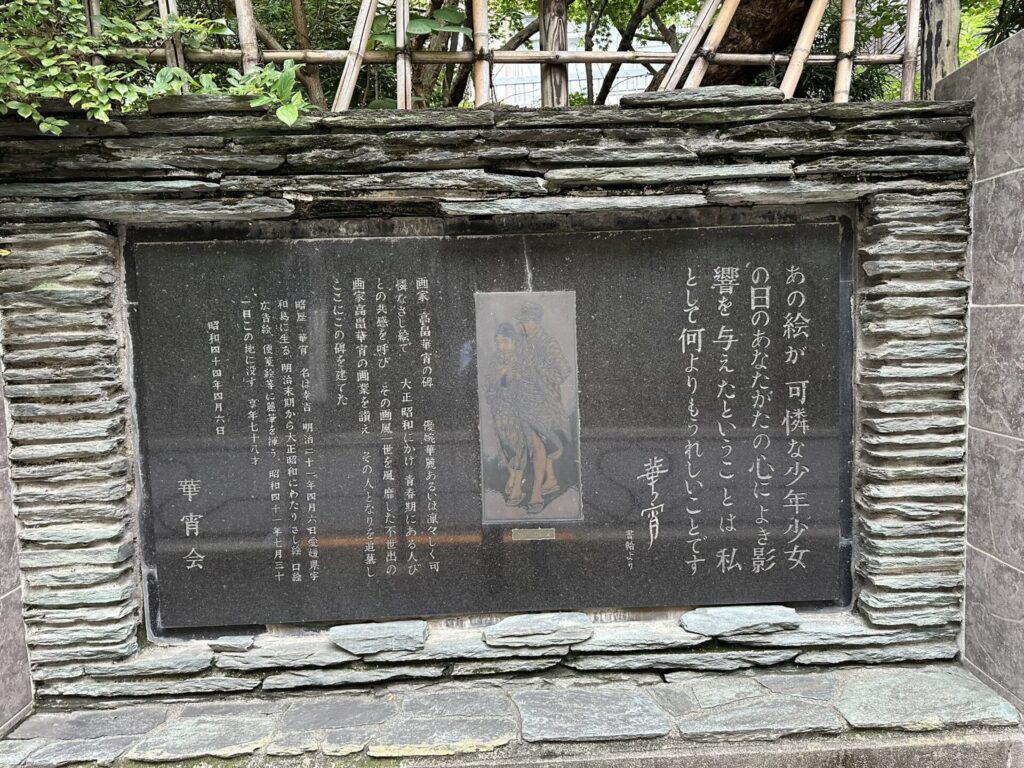

【華宵の碑】

美術館の入口に碑があった。次のとおり刻まれていた。「あの絵が、可憐な少年少女の日のあなたの心によき影響を与えたということは、私として何よりもうれしいことです。華宵」「画家 高畠華宵の碑 優美華麗あるいは凛々しく可憐なさし絵で大正昭和にかけ青春期にある人々との共感を呼び、その画風一世を風靡した不出世の画家高畠華宵の画業を讃え、その人となりを追慕しここにこの碑を建てた。」

この碑は、弥生美術館の設立者、鹿野琢見氏が立てたそうだ。鹿野氏は、少年時代、高畠華宵の絵『さらば故郷!』に励まされ、上京し、刻苦勉励して弁護士となった。華宵への報恩の気持ちは、華宵作品の精力的な収集となり、同時に、晩年、不遇であった華宵を引き取り、この地で、亡くなるまで面倒をみた。美術館前の塀にはめ込まれた石碑の冒頭の4行は、自分の絵に影響を受けたとする鹿野氏に対する高畠華宵の心の返答だそうだ。

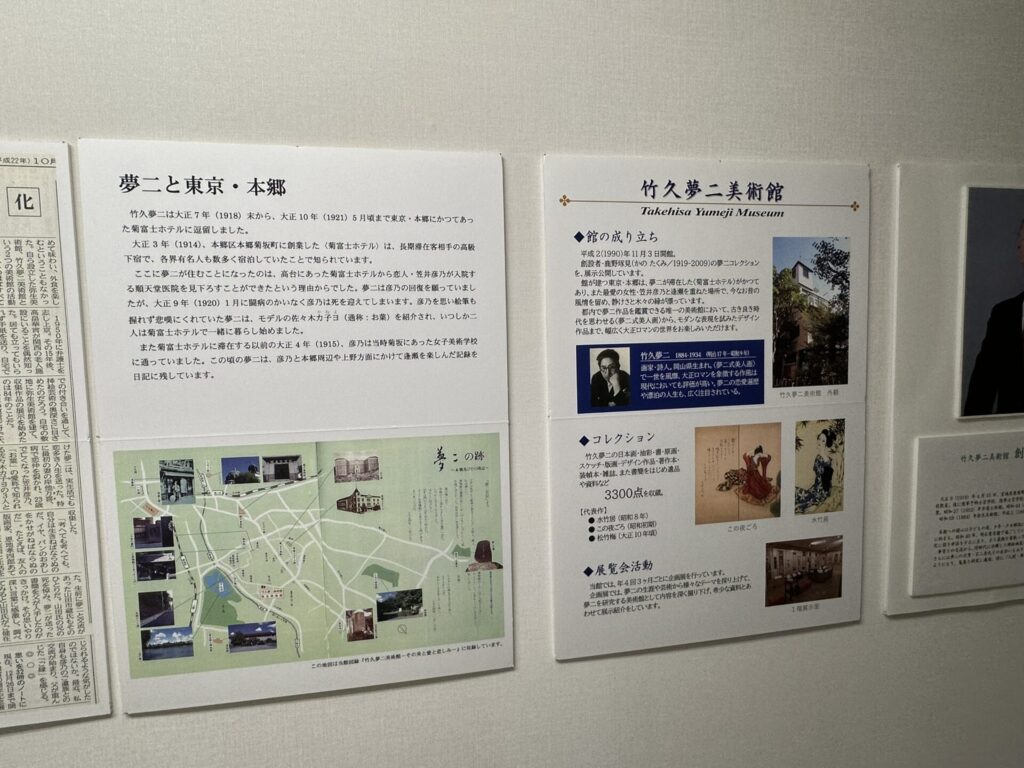

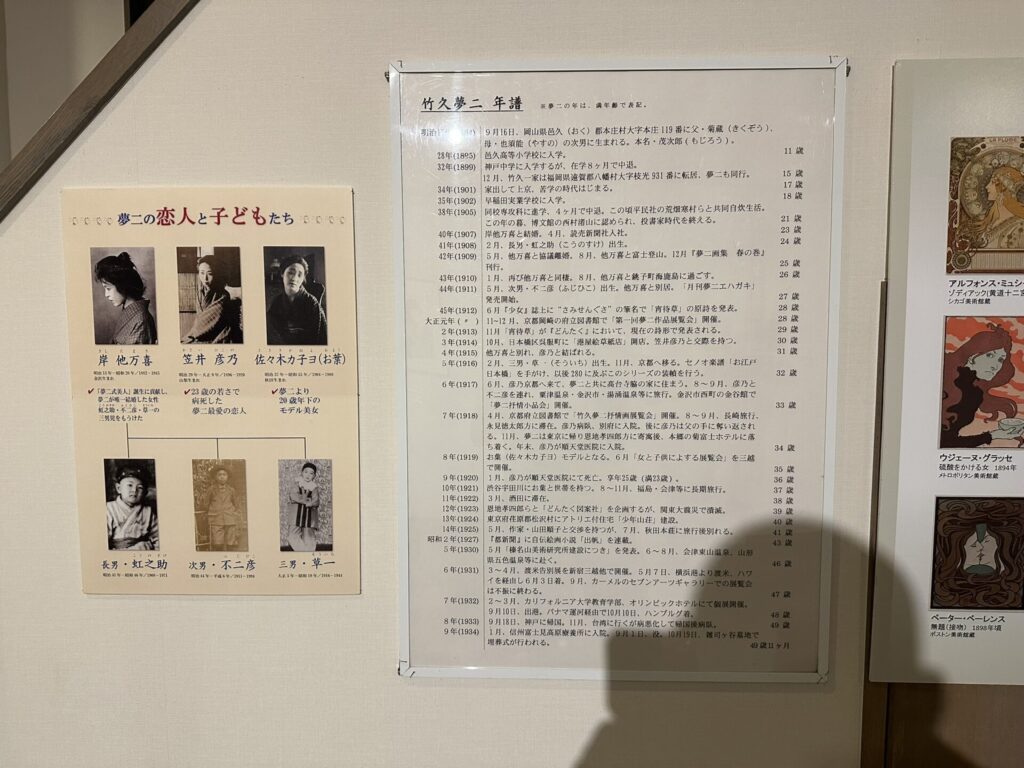

1200円の入館料を支払って館内に入ってみた。竹久夢二(1884-1934)は、雑誌のイラストをはじめ、書籍装幀等でアール・ヌーヴォー様式の表現を展開した画家で、なんでも鑑定団で見かけたような気がする。なお、弥生美術館では、高校生の制服が展示されていた。

コメント