令和7年(2025)7月3日(木) 二本松駅~二本松城(霞城)往復 訪問箇所(二本松少年隊土像「霞城の太刀風」、遠藤雄三郎翁事績碑、相生の滝、二本松藩士自刃の地、日影の井戸、本丸、三の丸、丹羽和左衛門・安部又之丞自刃の地、旧二本松藩戒石銘碑、七島徳太郎先生像、二本松神社)

お城をあとにして駅に向かう。朝早すぎて入れないが、にほんまつ城報館の横を通り、駅に向かう坂を登って降りる。ここの切通しは「久保丁」と呼ばれていたそうだ。

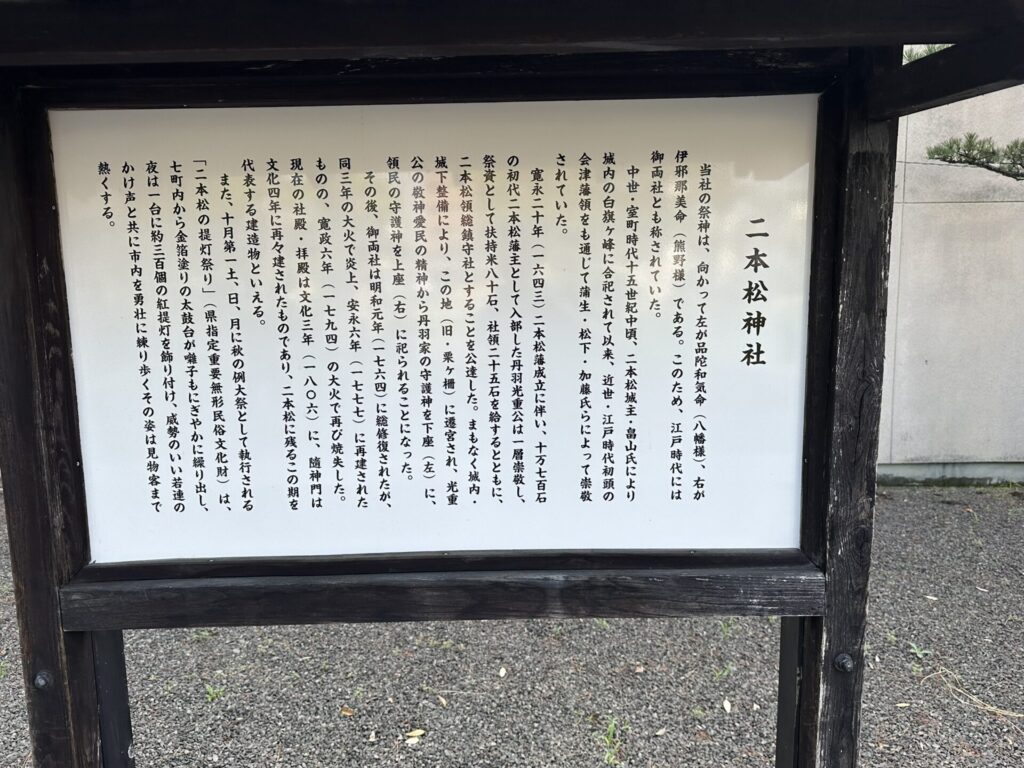

最後に、駅前の二本松神社にお参りする。神社のホームページから御由緒を点綴する。

【二本松神社】

当社は近衛天皇の御代、久安年間(1145年頃)地頭安達藤久郎盛長が田地ヶ岡に館を築き、守護神として熊野大神を祭ったことを始まりとします。その後歴代城主の崇敬篤く、奥州探題畠山満泰公は、城郭を白幡ヶ峯に築き、守護神を本丸に遷座し奉り、八幡大神を勧請併せ祭り領内の総鎮守として篤く敬いました。

特に丹羽光重公が二本松に移封せらるるや一層尊崇され、霊夢によって現鎮座地に遷座し奉り、寛文元年(1661年)遷宮式を斎行、社領五十石を賜り、領内安達・安積・信夫(一部)十万七百石の総鎮守とされ、御両社と称され、始めて領民の参拝を許されましたので参拝者が続き、いつしか茶屋商家が立ち並び、門前町として栄えました。現在の社殿は、文化2年(1805年)丹羽長祥公の御造営によるものです。明治5年御両社は二本松神社と改称し、大正3年には県社に列せられました。二本松市民の氏神様として又遠方の方々の参拝も多く、御神威高く仰がれ、長い歴史を秘めた優れた文化的施設として二本松市民の誇りであり、魂のよりどころでもあります。

10月第1土曜日から3日間に斎行され、7字の太鼓台が昼は神輿の供奉を申し上げ、夜は紅の灯をともし、優雅で華やかな、日本三大提灯祭の一つとして夙に有名です。

コメント