令和7年(2025)7月4日(金)福島県会津若松市米代1-2-4

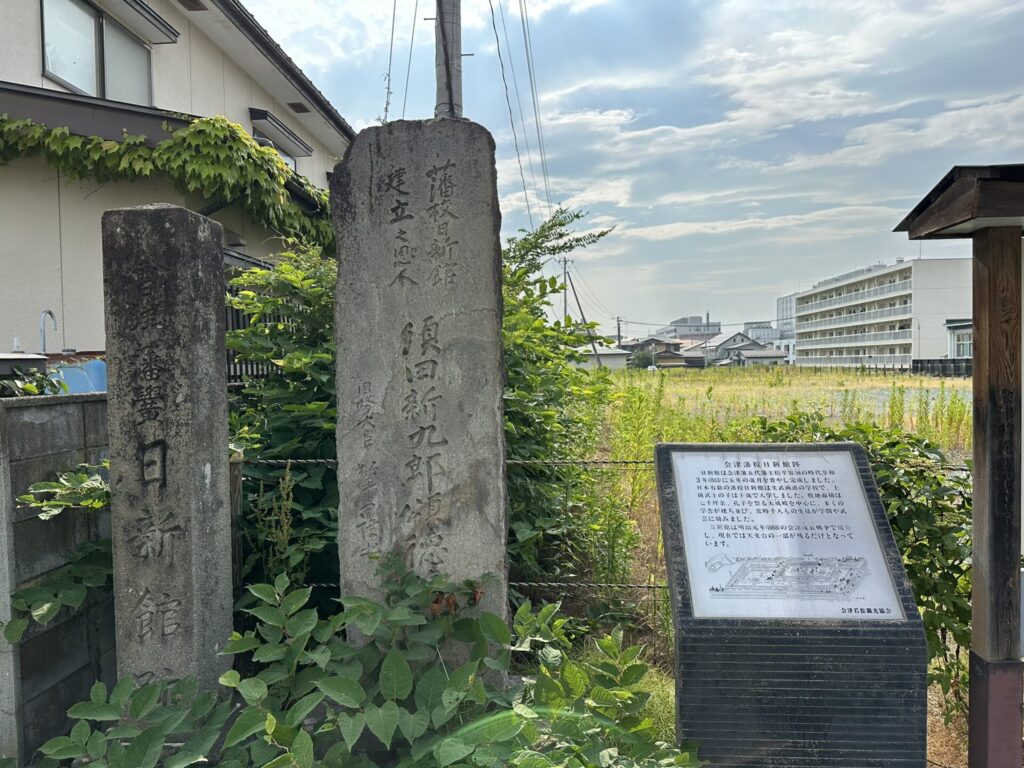

会津若松城をあとにし、帰るに際しコースを変えて宿に帰る。大きな道路沿いに会津藩校日新館跡の石碑や説明板もあった。その他にも頌徳碑があった。しかし、史跡あり過ぎである。

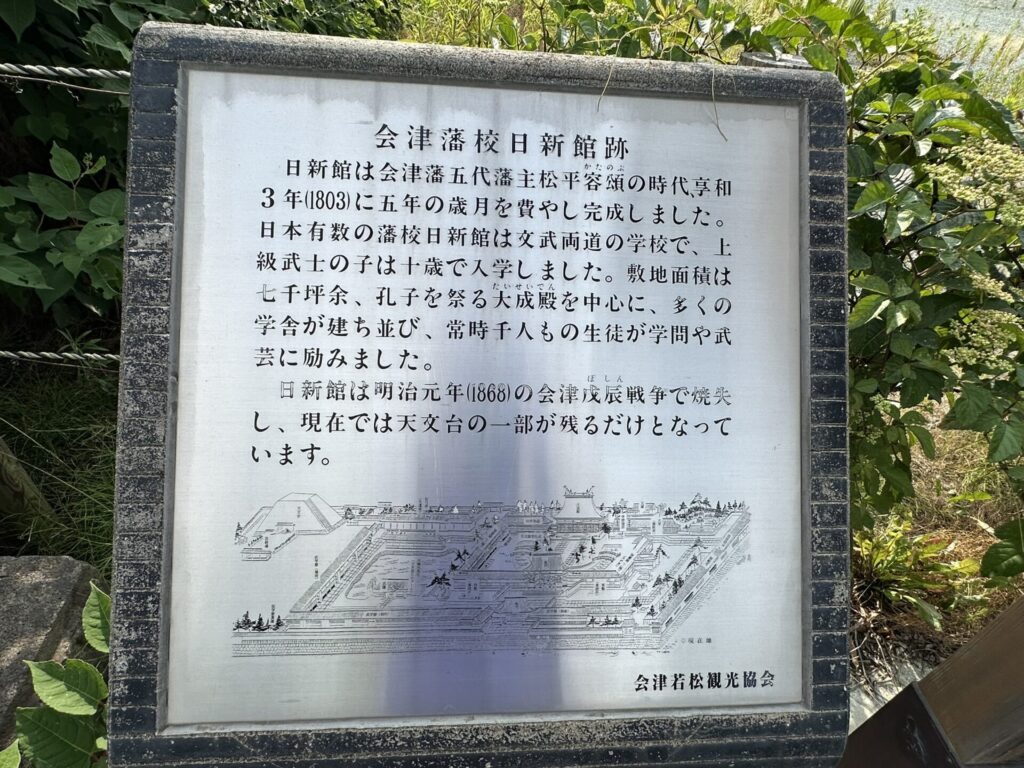

【会津藩校日新館】

会津における教育のはじまりは、日新館創設より更にさかのぼること寛文4(1664)年、日本で初めて民間により創設した庶民のための学問所といわれる「稽古堂(けいこどう)」とされています。これに対し、会津藩初代藩主 保科正之は税金を免除し、大いに奨励しました。

江戸時代も200年が過ぎ、太平の世になってくると、今までの風習が変化し武士の気もゆるみ始め、道徳の退廃も顕著になってきました。天明2(1782)年から数年間続いた天明の大飢饉をはさんで、会津藩内でも様々な問題が出てきます。その諸問題を解決すべく、5代藩主 松平容頌の時、家老 田中玄宰は藩政の改革をするよう進言し、その中心に「教育の振興」をあげ、このことが日新館創設のきっかけとなりました。日新館の建設は、それは大変な作業でした。着工となってからは大司成 (現在で言えば文部科学大臣)、小司成、さらには日新館の教授、生徒たちまでもが、草鞋をはき協力しました。

多額の建設資金は、呉服商を営む大商人、須田新九郎が大半を負担しました。

そして享和3(1803)年、五ヶ年の歳月を費やし、文武の両教科を教授する総合学校「日新館」が完成しました。

「日新館の教育目標は、人材の育成」の会津藩の方針のもとに、花色紐組(上士)以上の藩士の子弟は全て入学が義務付けられました。

日新館跡地に、「須田新九郎頌徳碑」があった。建立の恩人と書いたあるようにまた、前記のとおり建設資金の大半を負担した方である。

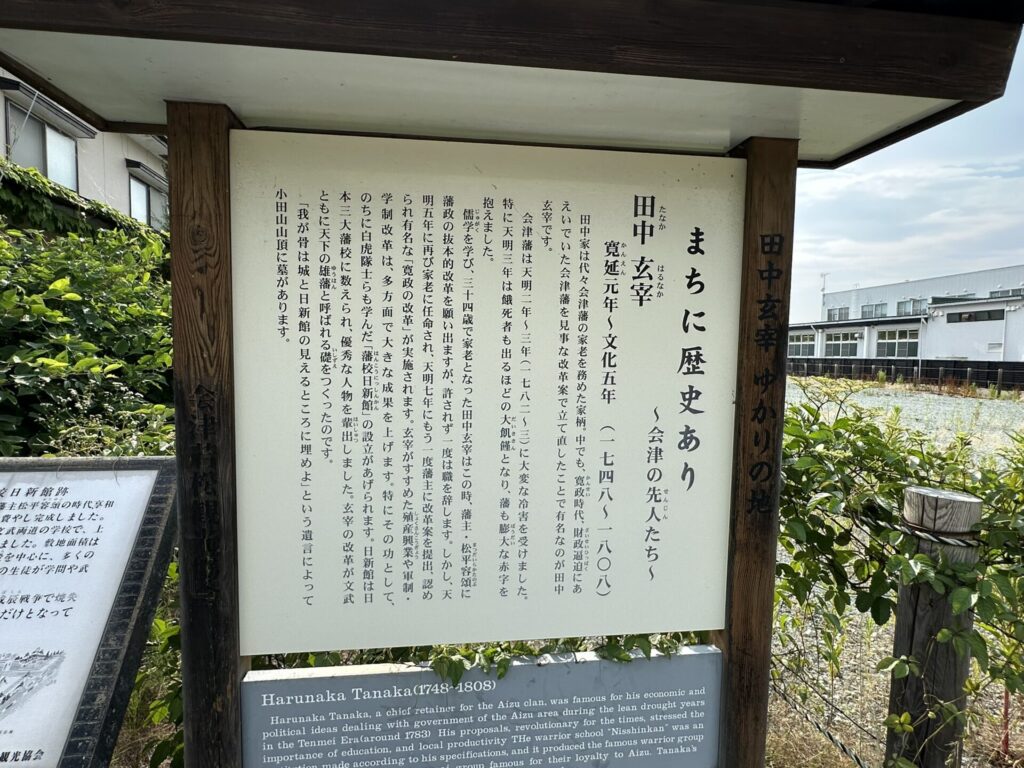

また、「まちに歴史あり~会津の先人たち~田中玄宰(あるなか)」の説明板があった。

【田中玄宰】

(1748年~1808)、田中玄興の子として誕生。初名は玄堅(はるかた)。12歳で家を継ぎ、天明元年(1781年)に34歳で家老に任じられた後、会津藩5代藩主・松平容頌、6代藩主・容住、7代藩主・容衆の3代の藩主に仕えた。当時会津藩に打撃を与えた天明の大飢饉、利根川や荒川の改修、江戸城の手伝い普請、江戸会津藩邸の消失などの窮地を乗り越えるため、財政、産業、軍制、教育など藩政の全てにおいて改革を断行した。特に、会津藩は天明の大飢饉によって財政も窮乏化しており、玄宰は藩主・容頌に領民の救済と藩政の改革を願い出たが受け入れられず、一時病と称して家老を辞職した。その間、兵学や経済などについて研究して1年後に復権すると「天明の大改革」建議書を上申、大きな成果をあげた。また、殖産興業の奨励が図られ、農民や町人に養蚕・薬用人参・紅花・藍・棉等の栽培・漆器・酒造り・絵ろうそく等の栽培や製造を推奨実行し、今日の会津地方の伝統産業の基礎が築かれた。更に藩校日新館の創設に尽力し教育改革を行うなど、会津藩が天下の雄藩となる基礎を築いた。隣藩・白河藩主で江戸幕府老中も務めた松平定信は家臣に対し、「会津の田中三郎兵衛に笑われることなかれ」と訓戒するほど高く評価された。文化5年(1808年)、ロシアの攻撃に備えて約1600名の藩士ともに樺太警備にあたり(会津藩の北方警備)、その活躍に幕府をはじめ諸藩から絶賛を得たが、同年、樺太にて死去。享年61。「我が骨は鶴ヶ城と日新館の見えるところに埋めよ」との遺言により、墓はそれらを見渡せる小田山の山頂に設けられた。家督は長男・玄成が相続するも早世し、一瀬家の養子となっていた次男・玄古が帰家してその跡を相続した。幕末の会津藩家老田中玄清は長男玄成の孫、政治活動家の田中清玄は玄宰の叔父玄通の子孫。また、清玄の二男が早稲田大学総長の田中愛治である。大正4年(1915年)、従五位を追贈された。

コメント