令和7年(2025)7月19日(土)寿都郡寿都町字歌棄町有戸163番地

国道229号線を南下していると、いつも通り過ぎるが、古い番屋跡地があった。ここは義経の家臣、佐藤継信の末裔が明治初期に建てた代表的な漁業建築だそうだ。

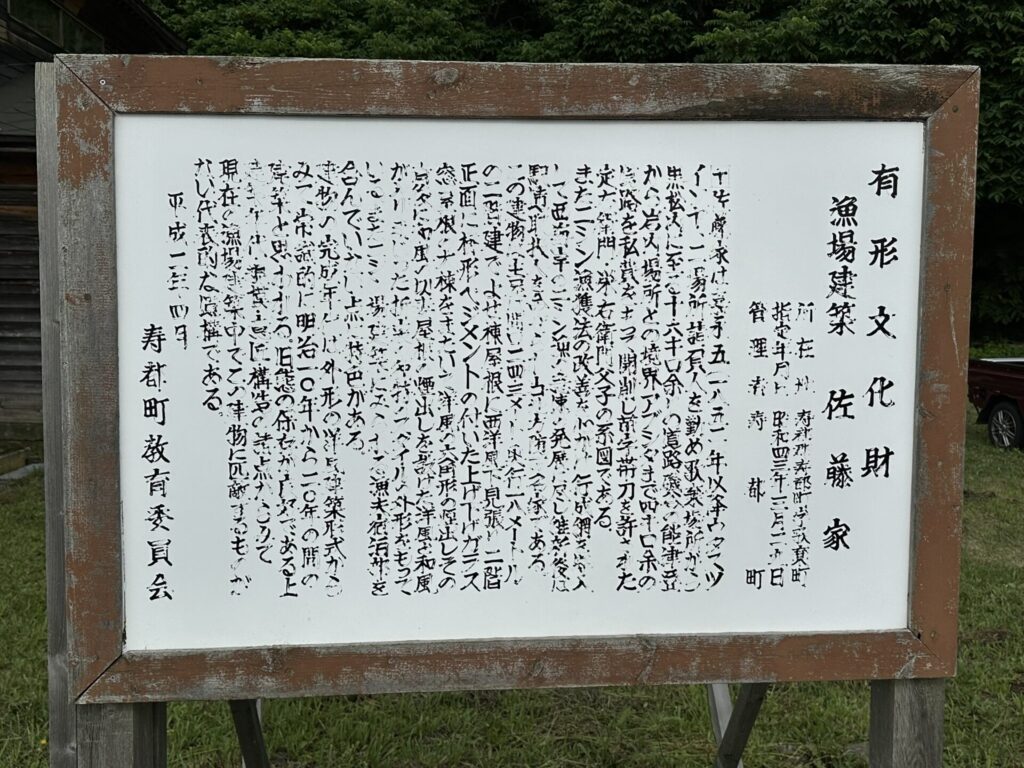

【カクジュウ佐藤家】

佐藤家は、嘉永5年(1852)以降に、歌棄・磯谷の2場所の場所請負人を勤め、維新後は駅逓取扱人を命ぜられた同地方随一の名家です。積丹半島開発および漁法改良に尽力した開発功労者としても著名です。

この建物は、国道229号線に接して正面を海岸に向けて建ち、母屋は間口24.3メートル、奥行18メートルの2階建で、よせ棟屋根に西洋風下見張り、2階正面には櫛形ペジメントの付いた上げ下げガラス窓、1階前面はたてしげ格子、さらに、下見張りの戸袋でまとめ、屋根の大棟をまたいで洋風の六角形の明かり取り、その背後に和風の切妻屋根の煙出しを設けた洋風と和風とが入りまじった折衷の独自のスタイルの外形をもっています。

内部は、正面右より玄関からかぎの手の形の土間が奥まで通り、その左側には、前向に帳場、その後に常居が並び、かぎの手土間に接して台所があります。また、帳場の奥には、前面に沿って中の間、浜座敷と並び、常居の奥は、六畳、仏間と並びます。仏間の後方には上段の間があり、六畳の後方には九畳、常居後方には八畳があります。また、常居から2箇所の階段があり2階に上がるが、2階正面に5室、後方にかぎの手状の大室があります。また、常居から台所の脇を通って、下屋で後方別棟の土蔵に通じます。以上のように、ニシン漁場建築に普遍的にみられる漁夫宿泊部をほとんど含んでいない点に特色があります。この建物の完成年代は、佐藤家の口伝では明治3年としていますが、確認資料は発見されていません。外形の洋風建築形式からみて、常識的には明治10年から20年の間の建築と思われます。

旧態の保存が良好である上、建築年代、規模、意匠、構造の諸点からみて、現存の漁場建築中で、この建物に匹敵するものがない代表的な遺構です。

その隣に、「北海道建網漁業発祥之地」があった。横に「北海道知事 田中敏文書」と添えられている。田中知事は昭和22年から北海道知事を3期務められたので、この碑はおそらく戦後昭和20年代に建立されたのだろう。

コメント