令和7年(2025)8月3日(日) 北見市端野総合支所~常呂川を渡る~協和地区~緋牛内地区~鎖塚~国道39号線 約18km 2時間半

鎖塚のあるショートカットの道路から国道39号線の交差点のところは駅逓跡だった。ネットから由来等を転載。

緋牛内の由来は、アイヌ語の「シュシュ・ウシ・ナイ」(ヤナギの群生する沢)から転訛した。

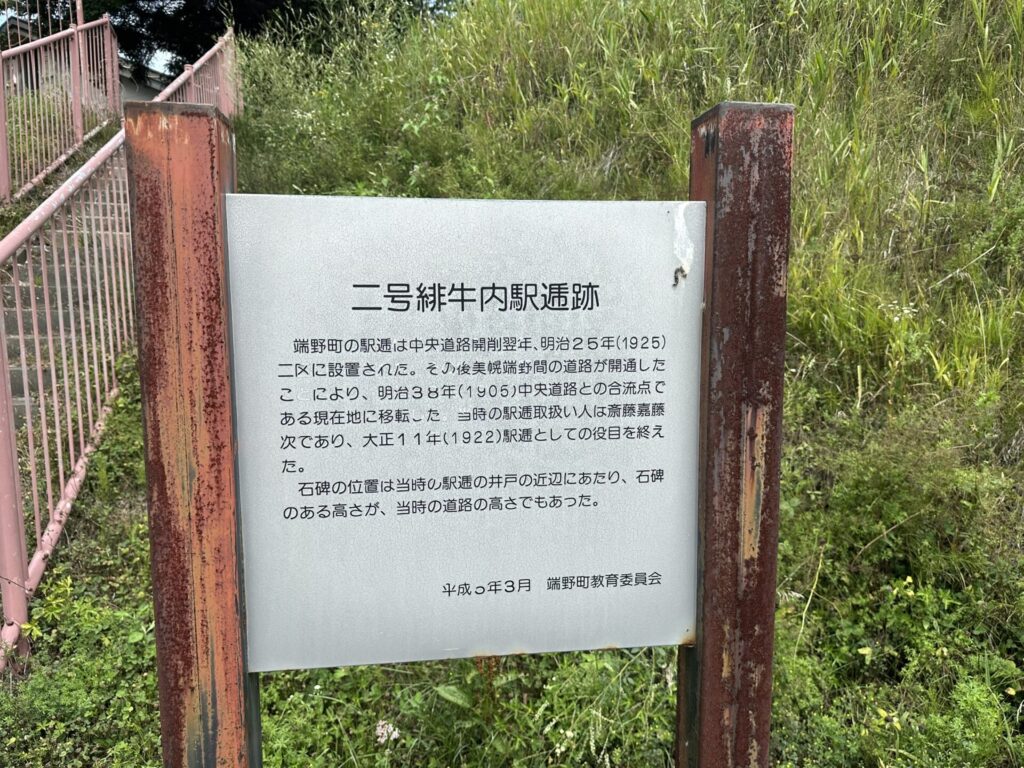

端野町市街地から美幌町方向に国道39号線 を約7.9kmの交差点から右折し、側道を道道104号網走端野線 方向(鎖塚方向 )に約60mほど進むと看板があり路側帯がある。端野町の駅逓 は中央道路 開削の翌年で、1925(明治25)年東17号(現・北見市端野町二区657)に設置された。

これは北海道庁の官設駅逓であり、駅舎や駅馬が給与されたほか、土地が貸与され駅逓取扱人には月手当てが支給された。

各駅逓は、平均4.8里(約18km)ごとに設置された。その後、美幌~端野間の道路が開通し交通量が急増したため、将来の拠点となるのを想定し、1905(明治38)年2月中央道路との合流点である現在地に移転し、緋牛内駅逓所と改称した。

取扱人は初代が、岐阜県出身美幌在住雑貨商生田錫三郎で、官馬6頭、雇人5人が与えられ約11年務めた。

二代目は生田から譲り受けた斉藤嘉藤治で、1903(明治36)年8月に就任している。斉藤は福井県の出身で、野付牛で道路工事の請負業を本業としていた。その後長男斎藤正雄が、1910(明治43)年9月から就任、鉄道が開設されたあと1922(大正11)2月10日駅逓としての役目を終えた。

石碑の位置は階段を登った所にあり、当時の駅逓の井戸の近辺にあたるそうだ。石碑のある高さが、当時の道路の高さでもあり、モーテルの敷地と隣接しているということから周囲三面が壁などで囲まれている。碑は、1983(昭和58)年10月建立された。

【2号駅逓跡】北見市端野町緋牛内329碑文

明治三十八年一月 浜網走、緋牛内間の道路の開通にともない中央道路との分岐点にあたるこの地に、二区東十七号線から2号駅逓が移設され、斎藤嘉藤治が駅逓取扱人となった。昭和58年10月建之

端野町長安田智幸

国道39号線を端野に走っているとカーブのところの一区という地区に、平安時代のお雛様のような石像が建っていた。碑文には「早神 穀神」「天狗の早神」などと書かれている。ネットで調べると大天狗之神神社だそうだ。

コメント