令和6年(2024)12月22日(日) 野付郡別海町上風連38番地4

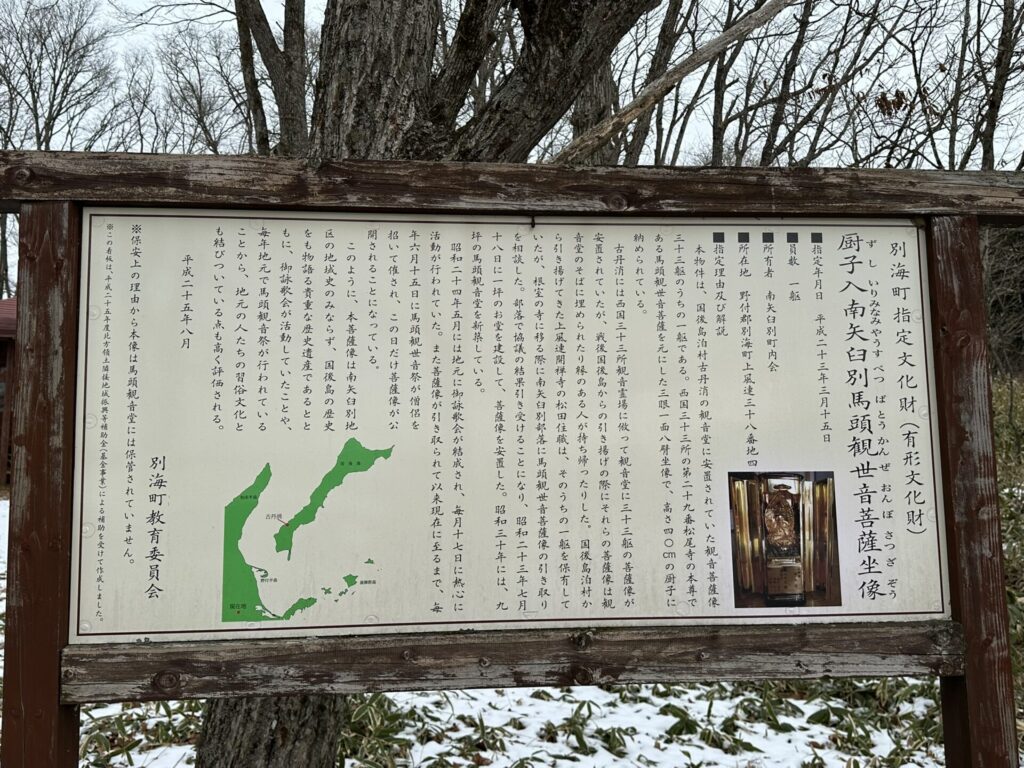

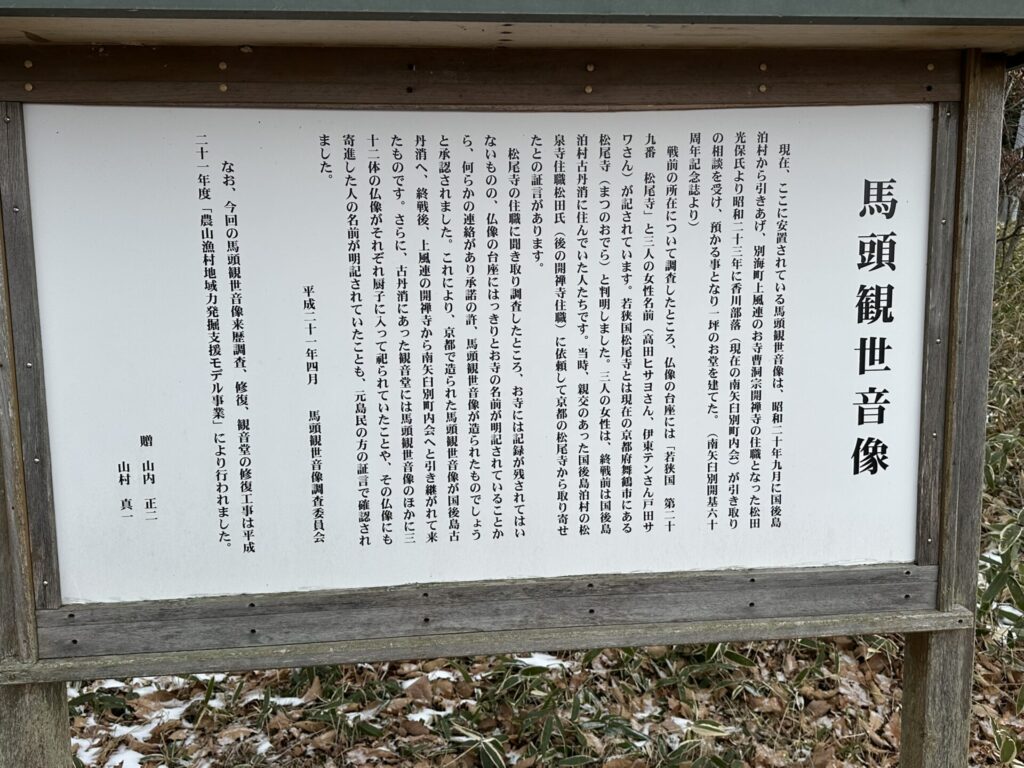

上風連をあとにし、道道449号線を北上していたら、大きめの社殿と説明板が見えてきた。標題のとおり別海町指定文化財の「逗子入南矢臼別馬頭観世音菩薩坐像」であった。説明板が二つあったが、双方で微妙に異なり、面倒くさいが双方を転載する。

【馬頭観世音像】

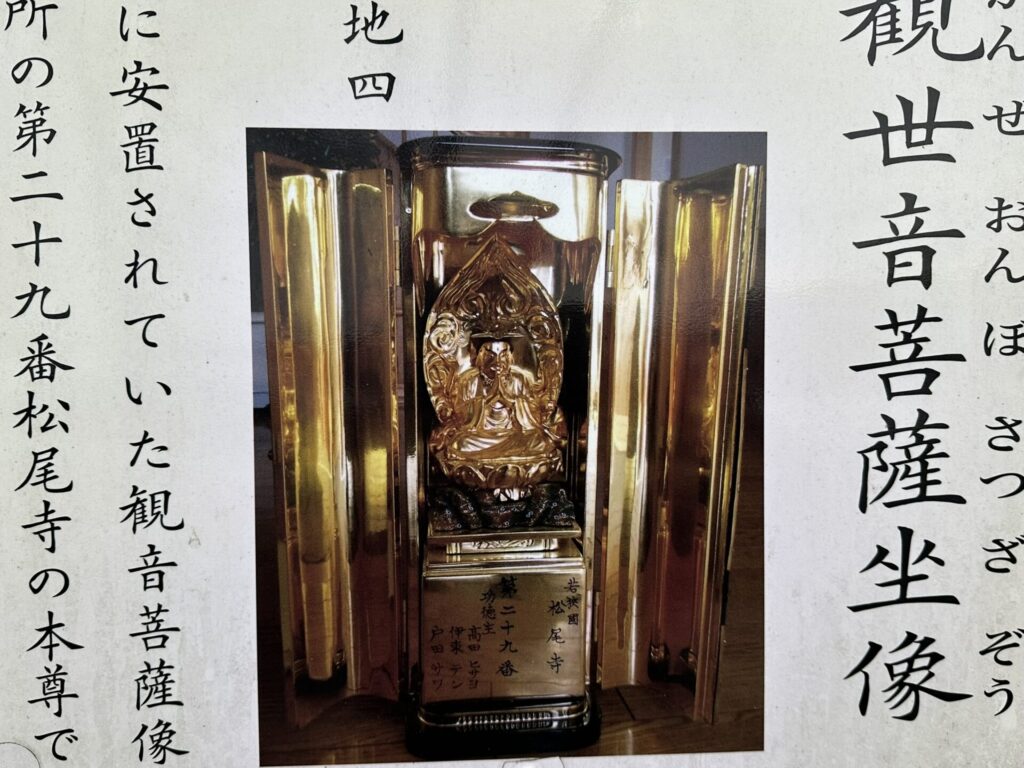

現在、ここに安置されている馬頭観世音像は、昭和20年9月に国後島泊村から引きあげ、別海町上風連のお寺曹洞宗開禅寺の住職となった松田光保氏より昭和23年に香川部落(南矢臼別町内会)が引き取りの相談を受け、預かることとなり一坪のお堂を建てた。戦前の住所について調査したところ、仏像の台座には「若狭国 第二十九番 松尾寺」と三人の女性名前(高田ヒサヨさん、伊東テンさん、戸田サワさん)が記されています。若狭国松尾寺とは現在の京都市舞鶴市に松尾寺(まつおのてら)と判明しました。三人の女性は、終戦前は国後島泊村古丹消に住んでいた人たちです。当時、親交のあった国後島泊村の松泉寺住職松田氏(後の開禅寺住職)に依頼して京都の松尾寺から取り寄せたとの証言があります。松尾寺住職に聞き取り調査したところ、お寺には記録が残されていないものの、仏像の台座にははっきりとお寺の名前が明記されていることから、何らかの連絡があり、承諾の許、馬頭観世音像が造られたものでしょうと承認されました。これにより京都で造られた馬頭観世音像が国後島古丹消へ、終戦後、上風連の開善寺から南矢臼別町内会へと引き継がれてきたものです。さらに古丹消にあった観音堂には馬頭観世音像のほかに32体の仏像がそれぞれの厨子に入って祀られていたことや、その仏像にも寄進した人の名前が明記されていたことも、元島民の方の証言で確認されました。 平成21年4月 馬頭観世音像調査委員会

【厨子入南矢臼別馬頭観世音菩薩坐像】別海町指定文化財(有形文化財)

■ 指定年月日 平成23年3月15日

■ 員数 一躯

■ 所有者 南矢臼別町内会

■ 所在地 野付郡別海町上風連38番地4

■ 指定理由及び解説

本物件は、国後島泊村古丹消の観音堂に安置されてきた観音菩薩像33躯のうちの一躯である。西国33カ所観音霊場に倣って観音堂に33躯の菩薩像が安置されていたが、戦後国後島からの引き揚げの際にそれらの菩薩像は観音像のそばに埋められたり縁のある人が持ち帰ったりした。国後島泊村から引きあげてきた松田住職は、そのうちの一躯を保有していたが、ねむろの寺に移る際に南矢臼別部落に馬頭観世音菩薩像の引き取りを相談した。部落での協議の結果引き受けることになり、昭和23年7月28日に一坪のお堂を建設して、菩薩像を安置した。昭和30年には9坪の馬頭観音堂を新築している。昭和24年5月には地元に御詠歌会が結成され、毎年17日に熱心に活動が行われていた。また菩薩像が引き取られて以来現在に至るまで、毎年6月15日に馬頭観世音祭が僧侶を招いて催され、この日だけ菩薩像が公開されることになっている。このように、本菩薩像は南矢臼別地区の地域史のみならず、国後島の歴史をも物語る貴重な歴史遺産であるとともに、御詠歌会が活動していたことや、毎年地元で馬頭観音祭が行われていることから、地元の人たちの習俗文化とも結びついている点も高く評価される。平成25年8月 別海町教育委員会 ※ 保安上の理由から本像は馬頭観音堂には保管されていません。

コメント