令和7年(2025)6月26日(木) 上野~北千住 約5.7km

上野ホテルにチェックインし、北千住を目指して走る。下町の雰囲気かと思ったが、結構新しいビルが建っている。千住大橋の手前に素戔雄神社があった。

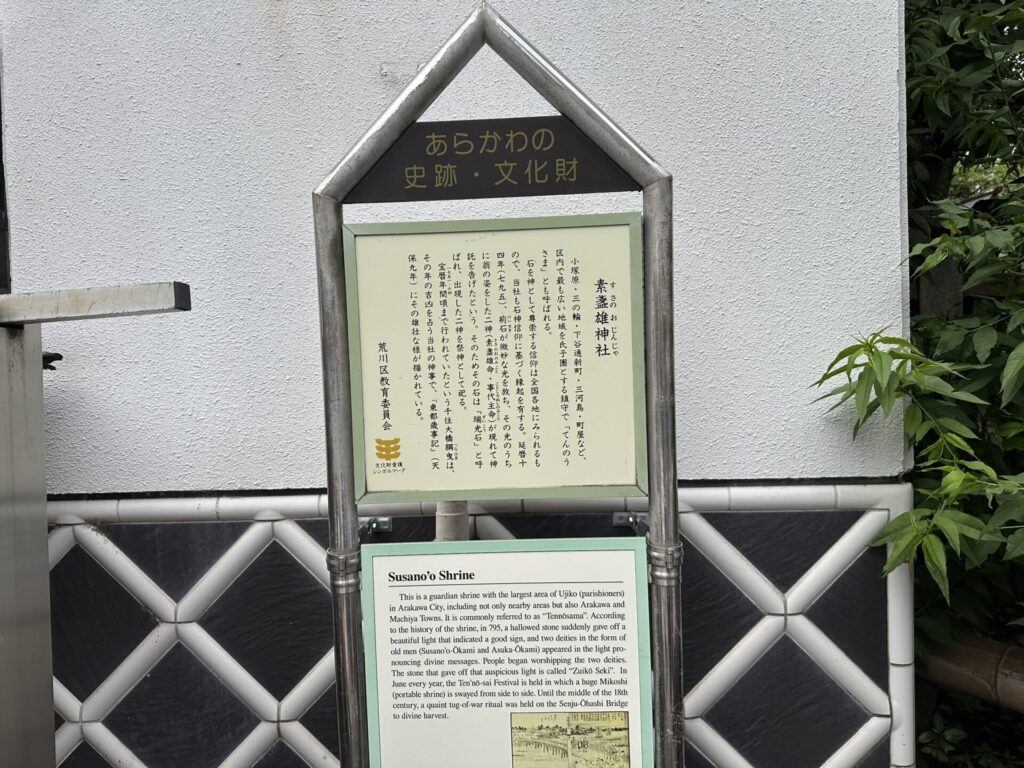

【素戔雄神社】東京都荒川区南千住6-60-1

説明板の概略はいかのとおり。小塚原・三ノ輪・下谷通新町・三河島・町屋などを氏子圏にい、「てんのうさま」と呼ばれて、石を神様として信仰する。延暦14年(795)に、石が微妙な光を放ち、二神(素戔雄命、事代主命)が現れて神託したという。

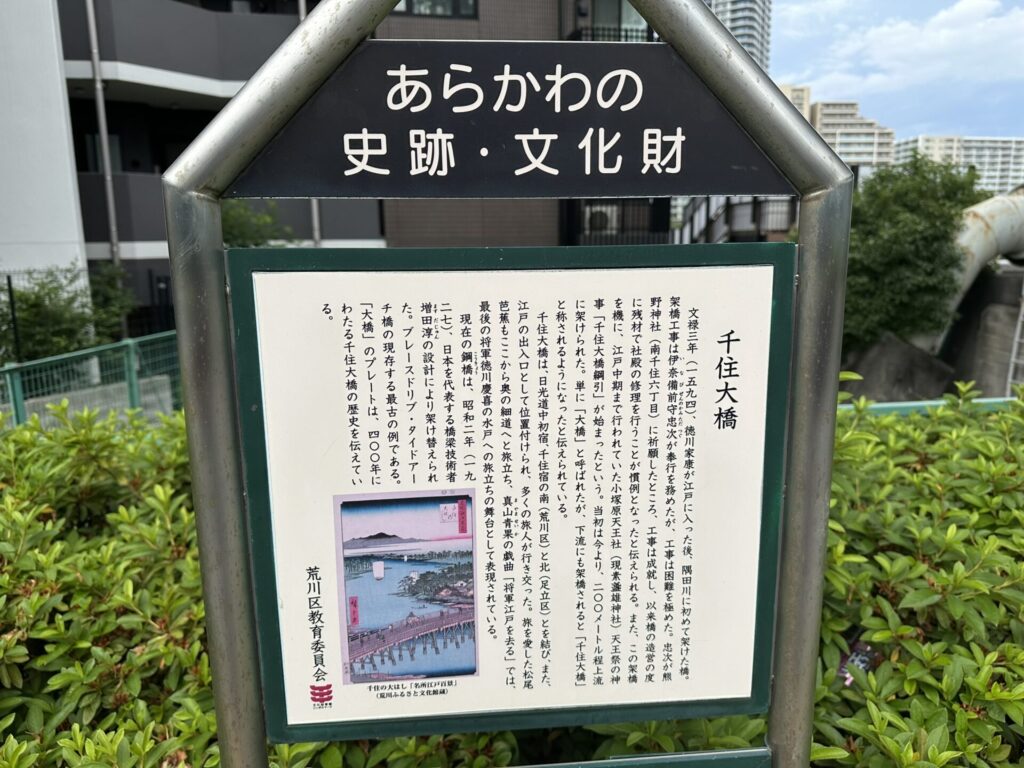

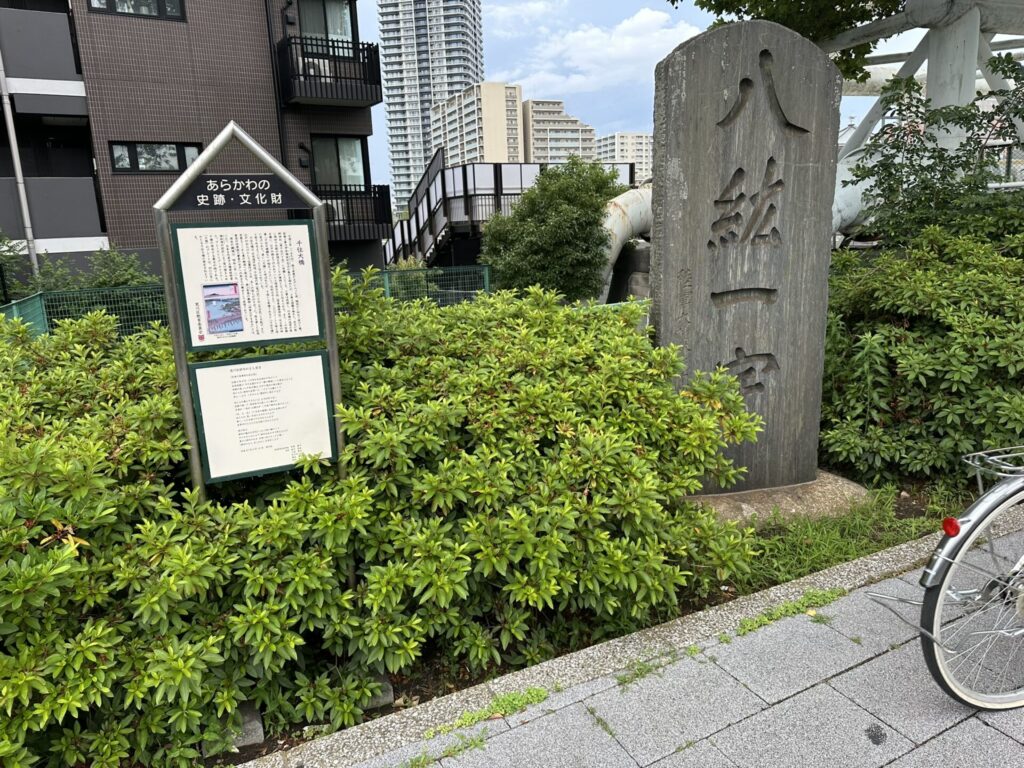

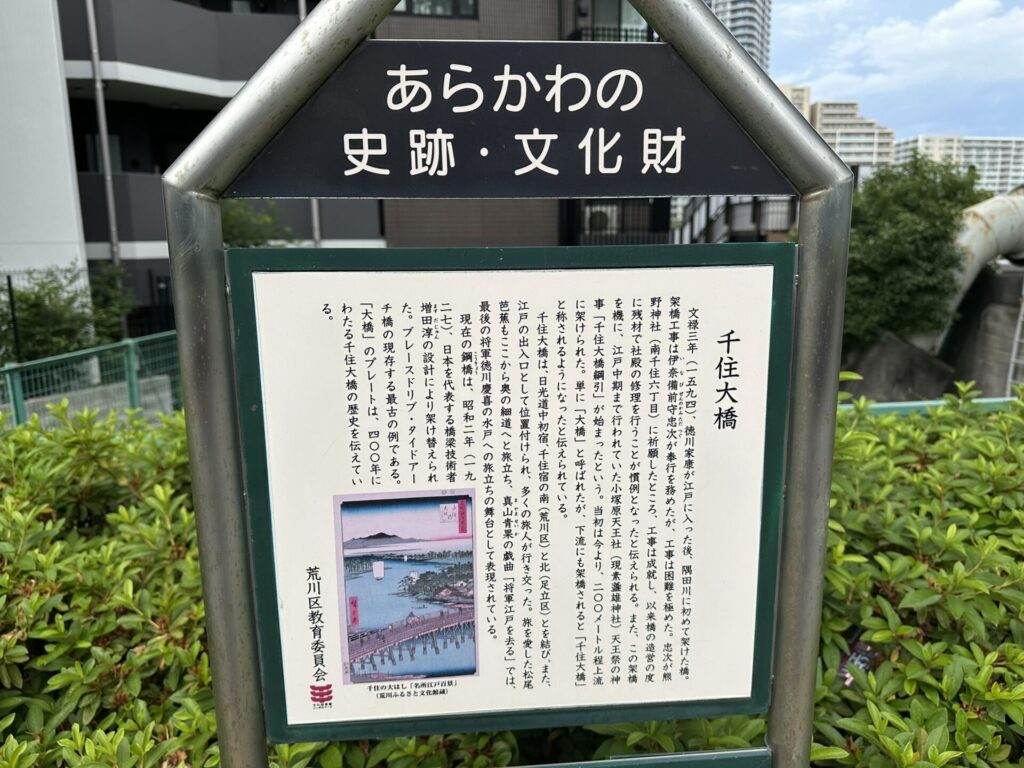

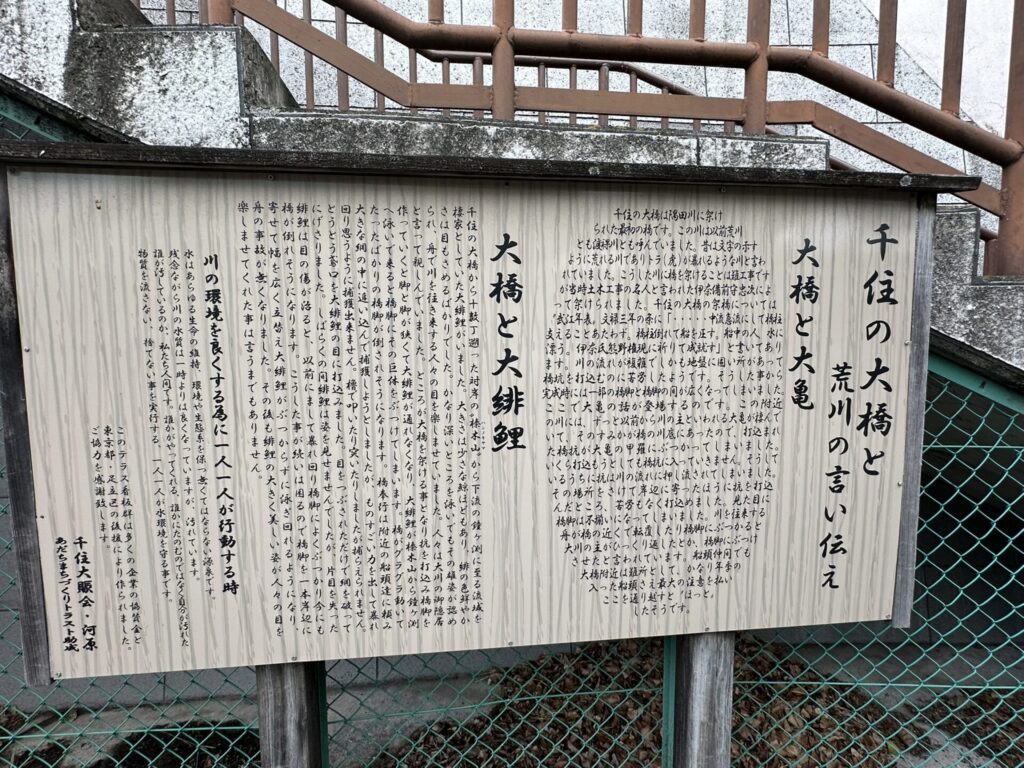

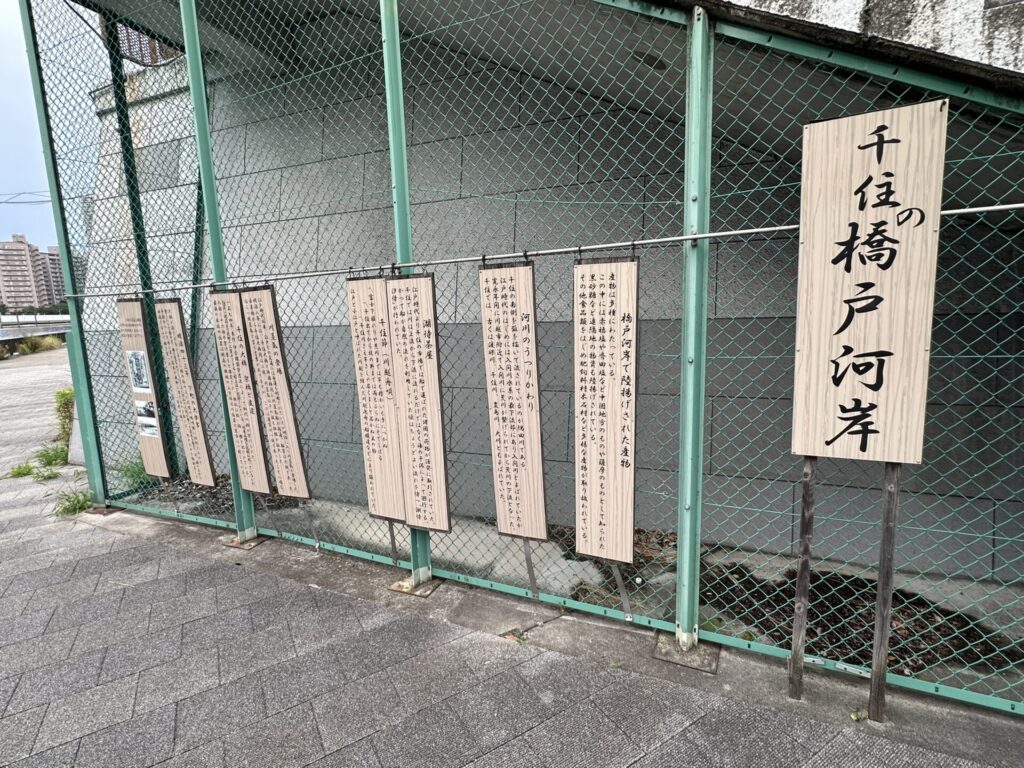

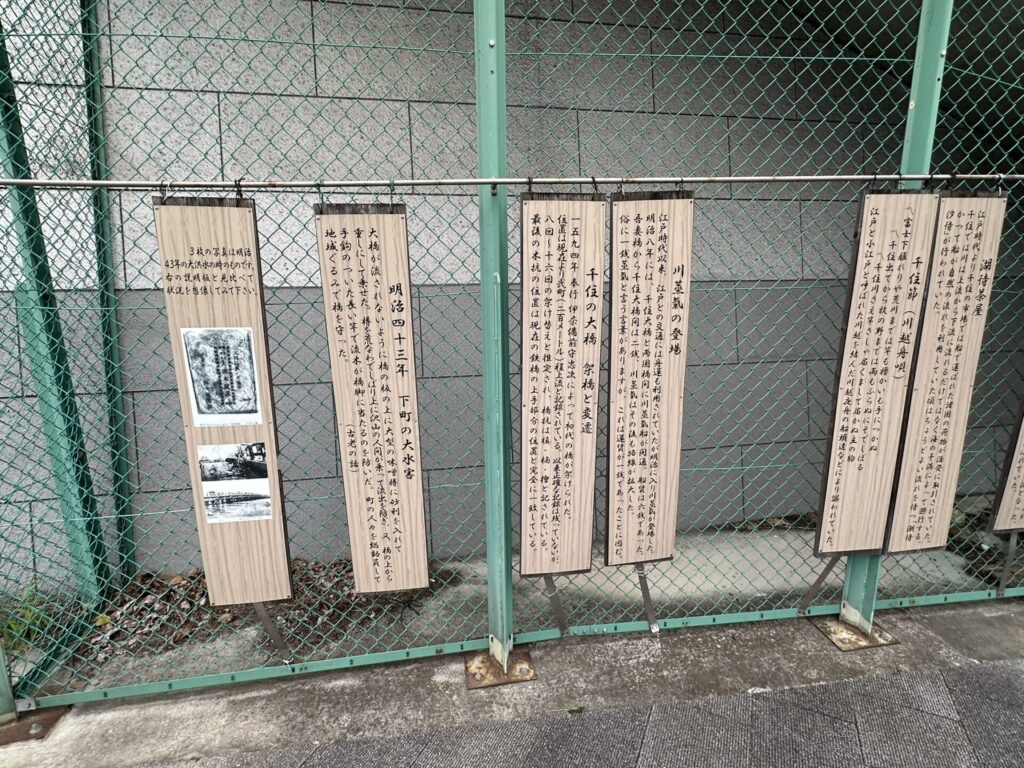

しばらく進むと千住大橋にさしかかった。橋の手前には千住大橋の説明板などがあった。荒川区のホームページから転載する。

【千住大橋】

千住大橋は、徳川家康が江戸に入って初めて架けた橋で、架橋は文禄3年(1594)です。架橋当初は「大橋」と呼ばれていましたが、万治2年(1659)に両国橋が架橋されてから「千住大橋」と呼ばれるようになりました。

足立区側に設けられた千住宿は、次第に千住大橋を越えて荒川区側の小塚原町・中村町まで拡大し、千住下宿と呼ばれました、明治時代に千住宿南組と呼ばれるようになり、南千住の地名の由来となりました。

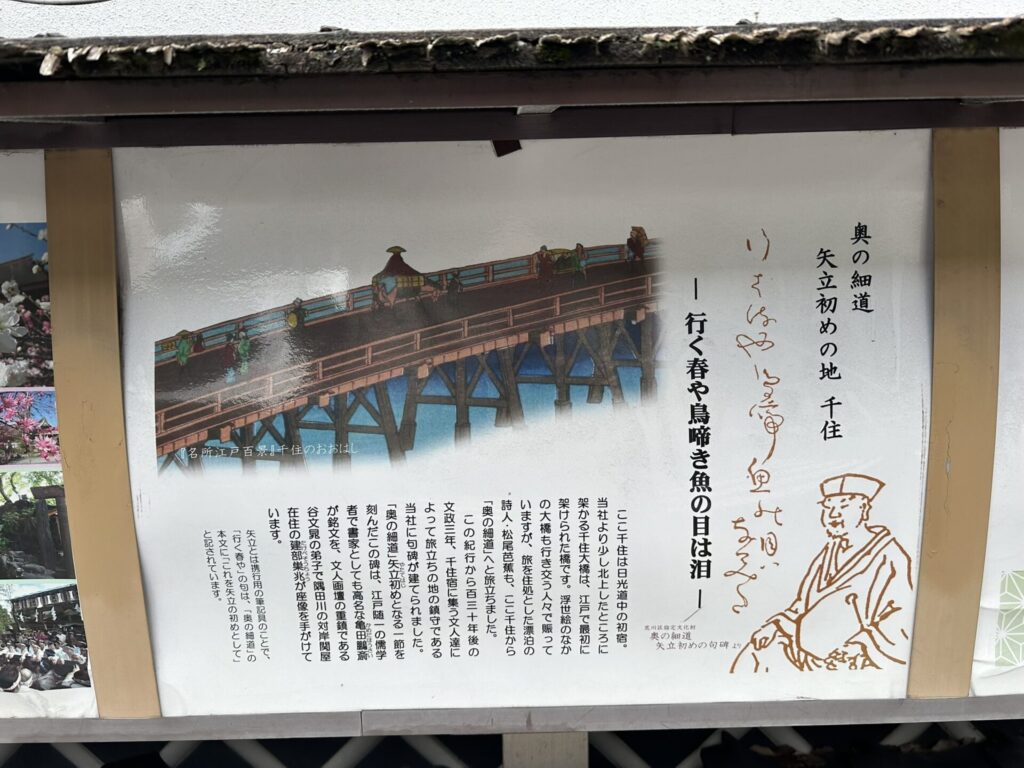

この辺りは、江戸の北の玄関口でもあり、松尾芭蕉の「奥の細道」への旅立ちの地でもあります。また、歌川広重の「名所江戸百景」千住乃大はしにも描かれた橋です。

現在の鉄橋(下り)は、昭和2年(1927)に架け替えられたブレースドリブ・タイドアーチ型の鉄橋で、歴史的な土木構造物として注目されています。

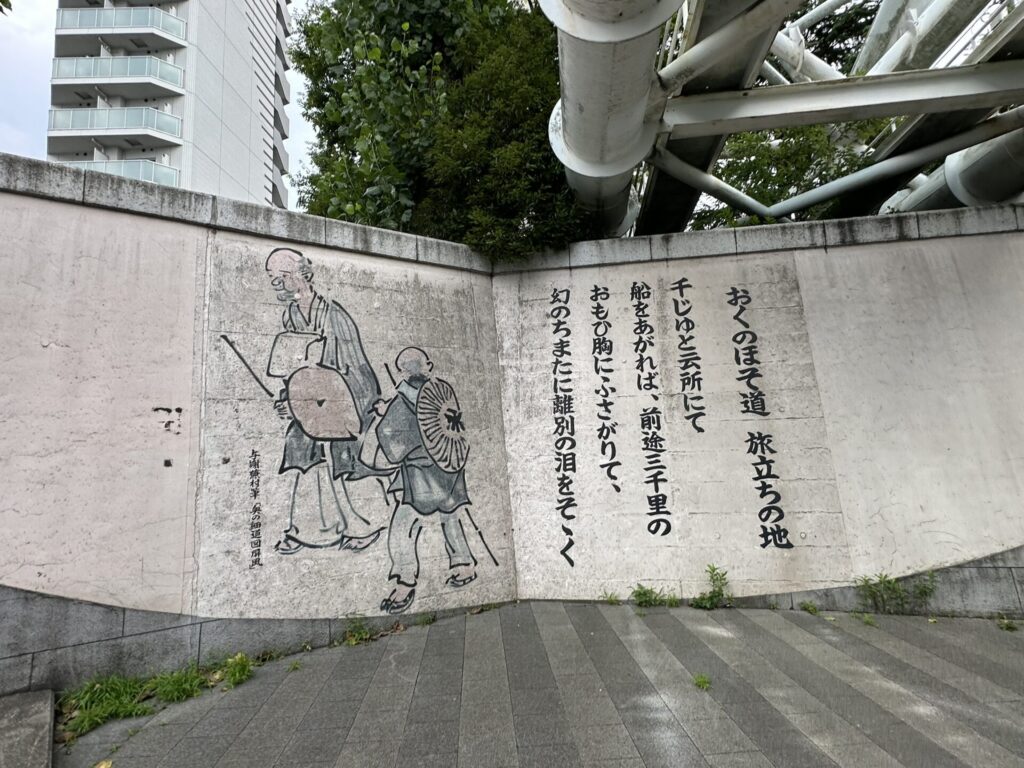

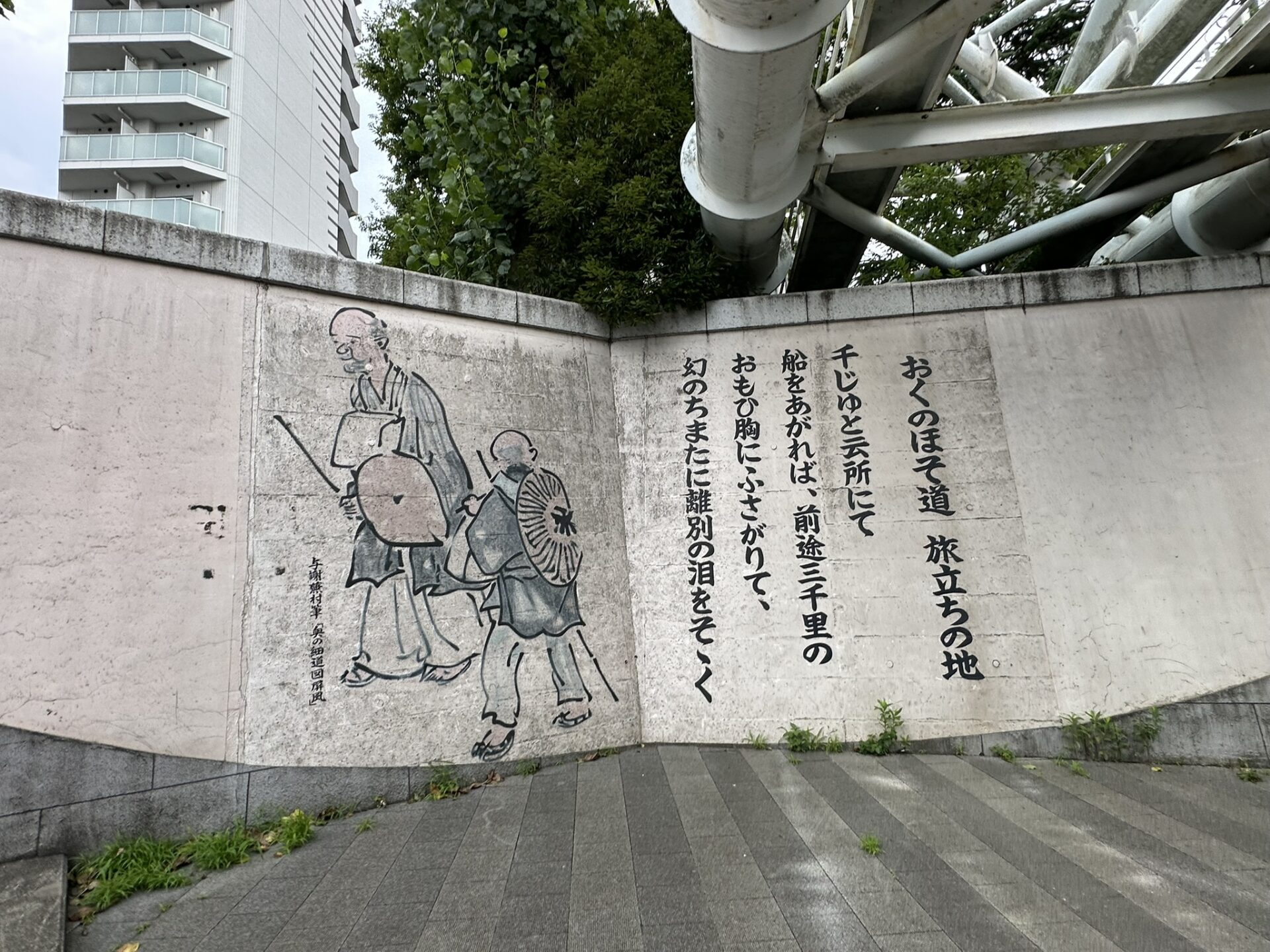

千住大橋を渡ると松尾芭蕉の奥の細道の出発地であった。足立区のホームページから概要を転載する。

【矢立てはじめの地】足立区千住橋戸町31

松尾芭蕉「奥の細道」600里の旅の始まりの句を詠んだといわれている場所(矢立初めの地)に建てられた記念碑(千住大橋公園内)。松尾芭蕉は1689年(元禄2)年3月に弟子の曾良を伴って深川(江東区)から船で遡上して千住(足立区)に降り立ち、陸奥へと旅立ちました。芭蕉の俳文紀行「奥の細道」には、「千じゆと云所にて船をあがれば前途三千里のおもひ胸にふさがりて幻のちまたに別離の泪をそゝく」「行春や鳥啼魚の目は泪」と旅立ちの地である千住の情景が記されています。

北千住の町に入ってくると説明板があった。なんと、坂本龍馬の奥さんの千葉佐那がやっていた治療院があったところだ。

【千葉灸治院跡地】足立区千住仲町1-1

千葉道場での龍馬と千葉佐那 一八五三年千葉道場に入門した坂本龍馬は千葉定吉の次女佐那と恋仲になり、両家は婚約を結ぶも、龍馬は江戸に出立し京都で横死する(一八六七年)佐那は龍馬の形見の袖を、生涯離さずこの千住の地に灸治院を開業し、私が龍馬の妻ですと語っていたという。

コメント