令和7年(2025)7月3日(木) 二本松駅~二本松城(霞城)往復 訪問箇所(二本松少年隊土像「霞城の太刀風」、遠藤雄三郎翁事績碑、相生の滝、二本松藩士自刃の地、日影の井戸、本丸、三の丸、丹羽和左衛門・安部又之丞自刃の地、旧二本松藩戒石銘碑、七島徳太郎先生像、二本松神社)

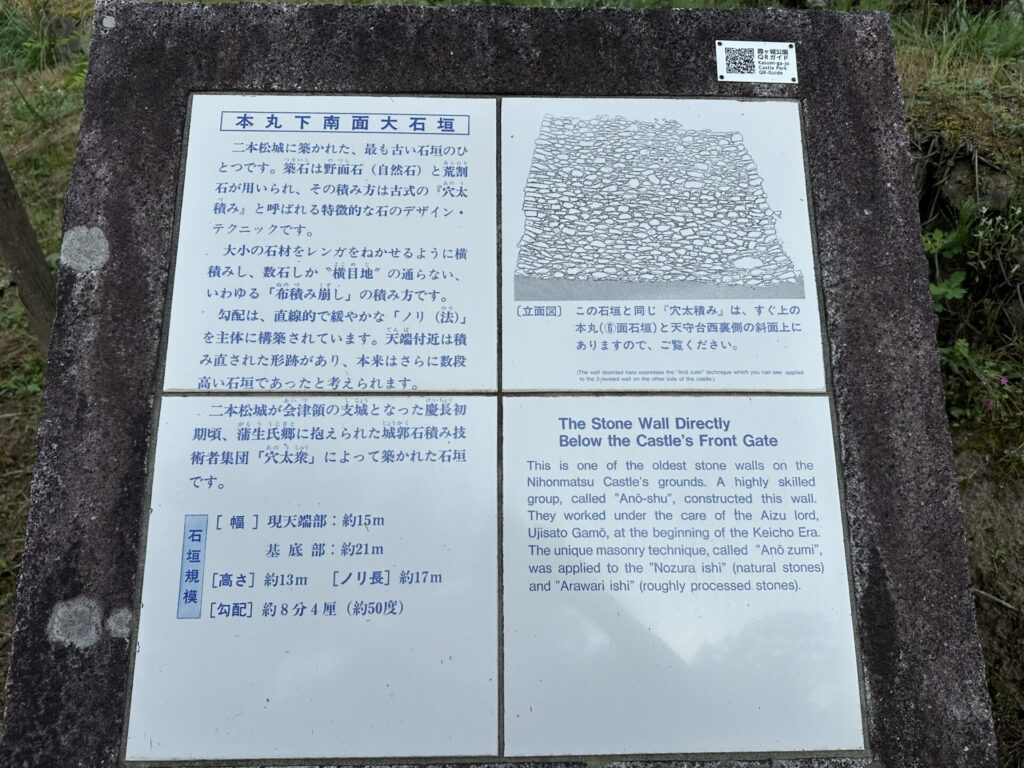

いよいよ二本松城に登城する。本丸下南面大石柿は、野面石と荒割石による積み方は穴太積みと呼ばれる特徴的なデザインだそうだ。本丸跡に建物は残っていないが、結構な高さにある。

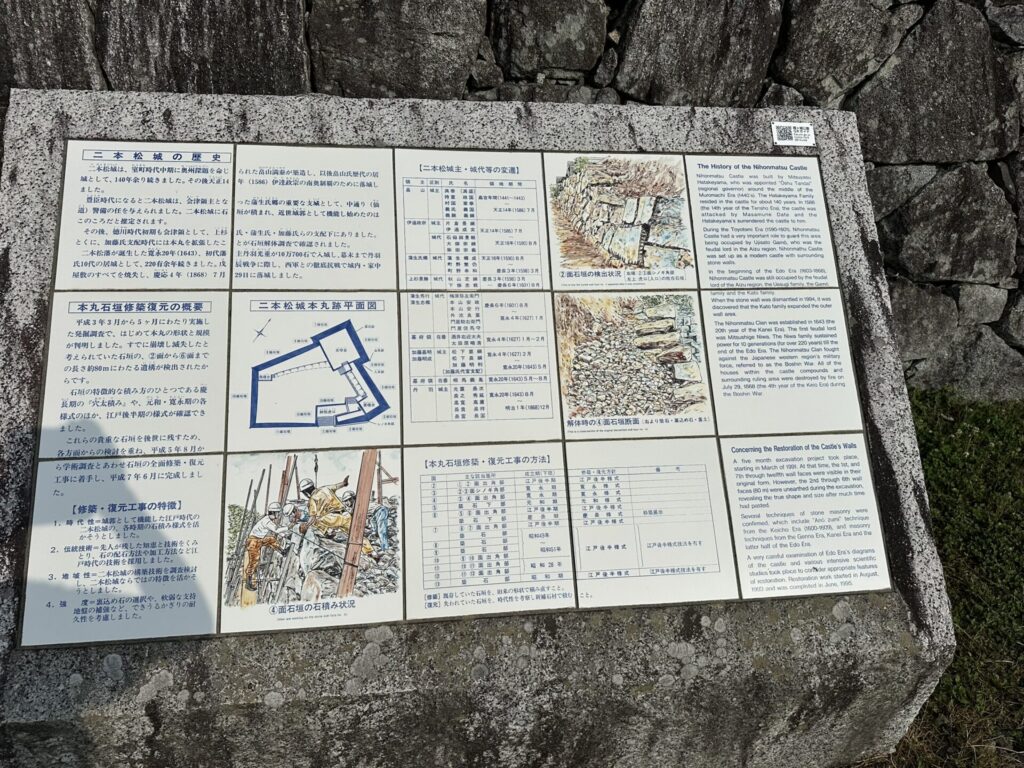

【二本松城の歴史】概要

室町時代中期に奥州探題の畠山満泰が築造、以後畠山氏の居城として140円余り続く。その後天正14年、伊達政宗の南奥制覇のため落城。豊臣時代には会津領主となった蒲生氏郷の支城として、中通り警備の任を与えられた。

徳川時代初期も会津領の支配下にあり、加藤氏時代に本丸を拡張。寛永20年(1643)に、初代藩主丹羽光重が10万700石で入城、幕末まで丹羽氏10代の居城として220年続いた。戊辰戦争に際し、西軍との徹底抗戦で城内・家中屋敷のすべてを焼失し、慶応4年7月29日に落城。

コメント