令和7年(2025)7月3日(木) 二本松駅~二本松城(霞城)往復 訪問箇所(二本松少年隊土像「霞城の太刀風」、遠藤雄三郎翁事績碑、相生の滝、二本松藩士自刃の地、日影の井戸、本丸、三の丸、丹羽和左衛門・安部又之丞自刃の地、旧二本松藩戒石銘碑、七島徳太郎先生像、二本松神社)

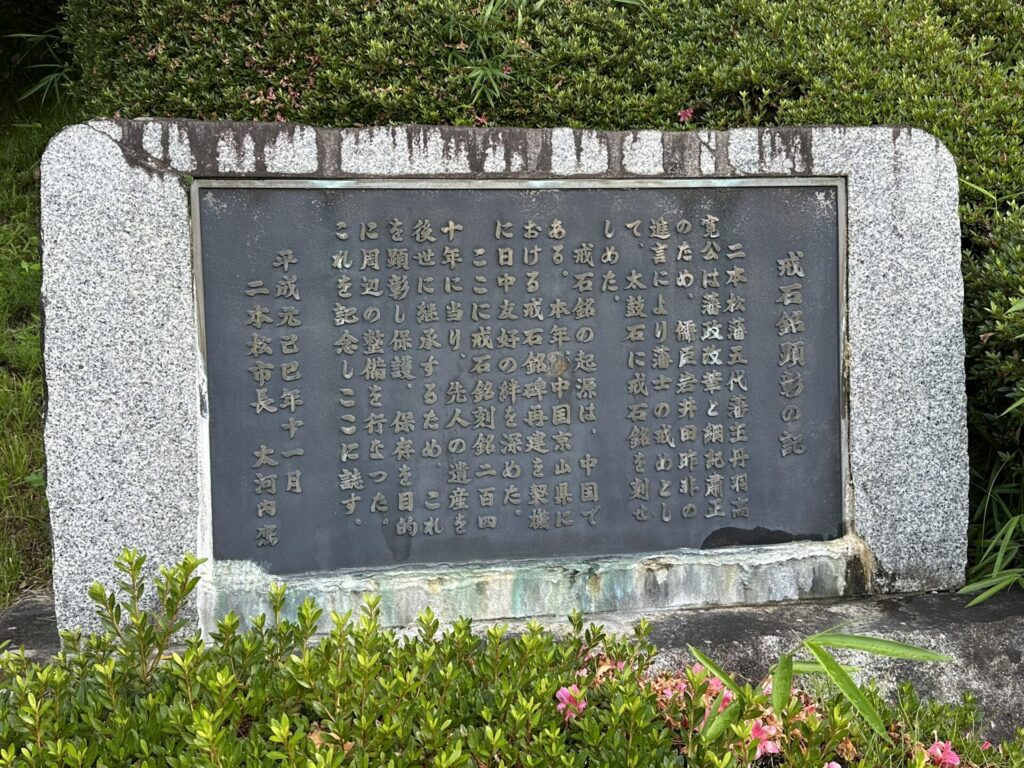

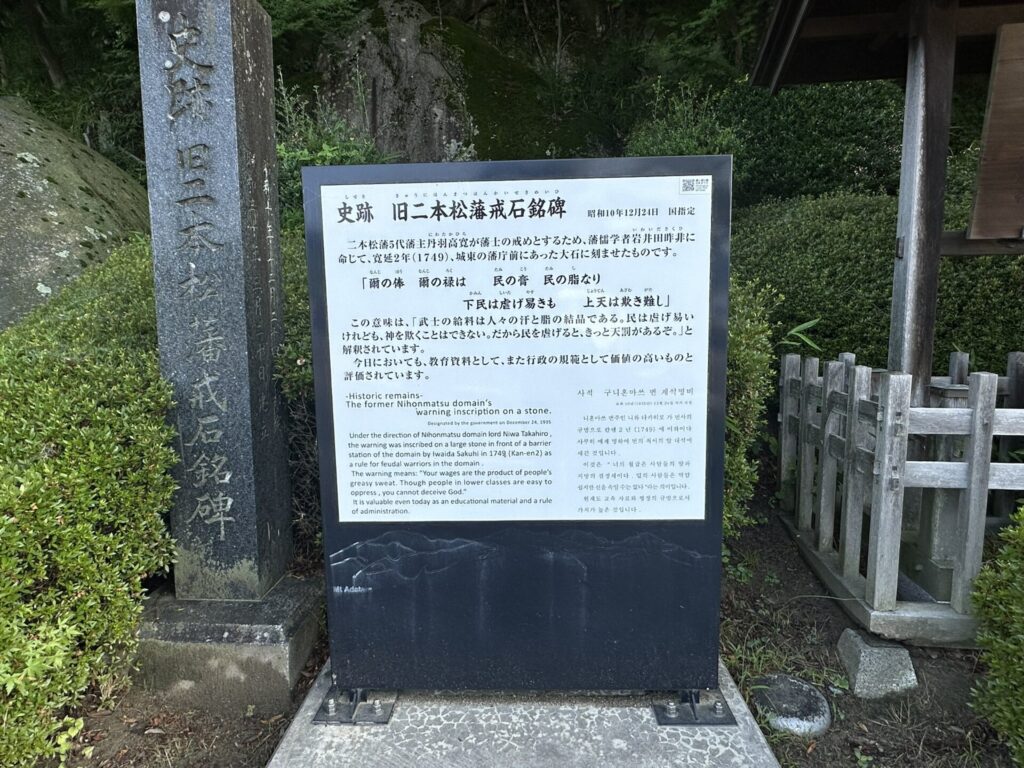

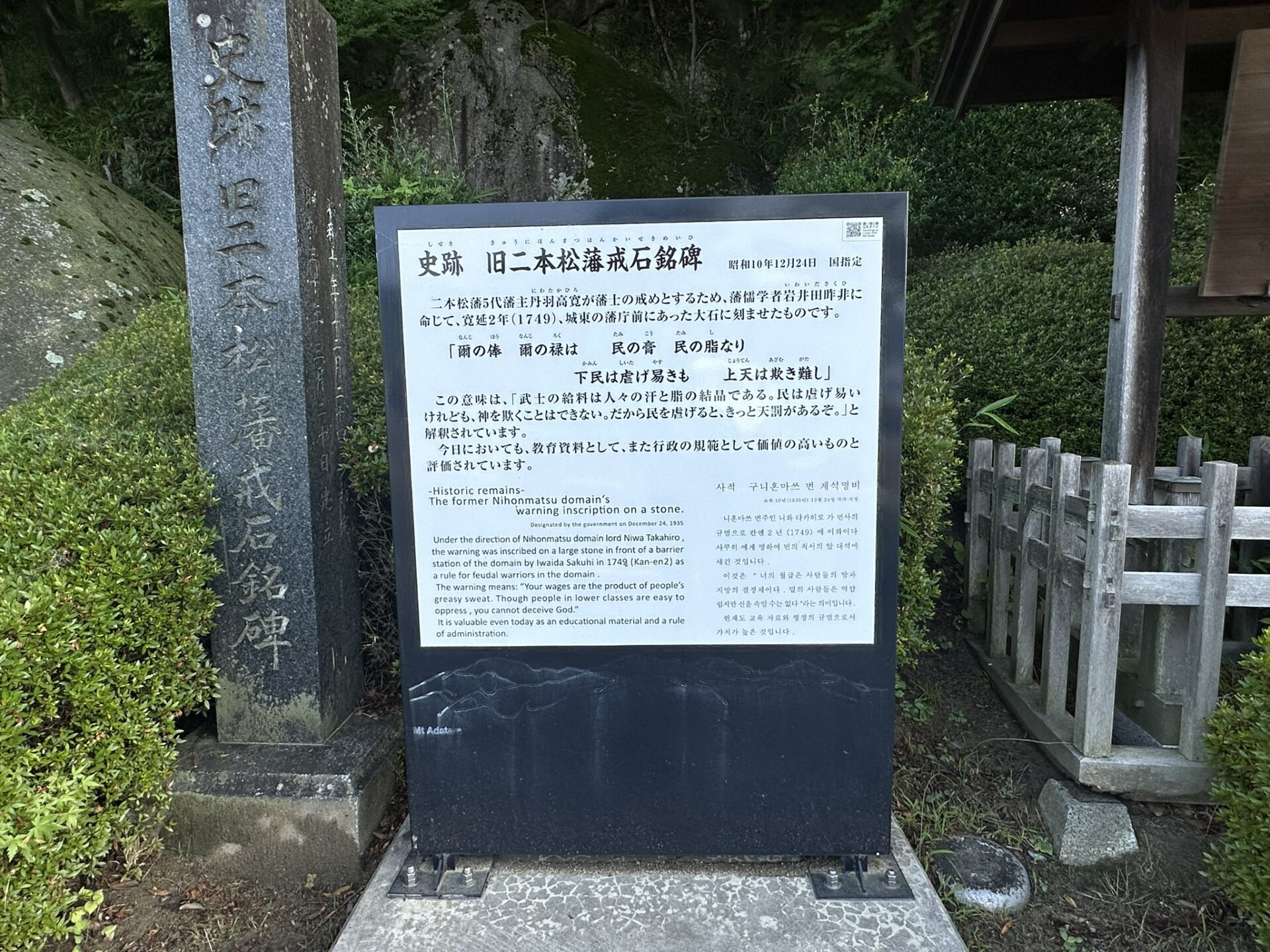

二本松城に登城し、下って道路沿いの駐車場の近くに、巨大な石があった。城の東手には藩庁があって、藩士達の通用門がありました。その藩庁前に露出していた長さ約8.5m、最大幅約5mの自然石(花崗石)の大石に刻まれたのが“戒石銘(かいせきめい)”だそうだ。

5代藩主(丹羽家7代)丹羽高寛(たかひろ)公が。藩儒学者の岩井田昨非(いわいださくひ)の進言により、藩士の戒めとするため、命じて刻ませたもので、寛延2年(1749年)3月に完成。<この年は、高寛公はすでに致仕(隠居)し、6代藩主高庸(たかつね)公(高寛公の長男)の治世であった。銘は、露出面の縦1.03m、横1.82mの間に、4句16字を刻み込んだもので、その書体は非常に典雅さが感じられるそうだ。

【戒石銘碑】

爾俸爾禄

民膏民脂

下民易虐

上天難欺

寛延己巳之年春三月

と刻まれている。碑文の意は「お前のいただく俸禄は人民の汗であり脂(あぶら)である。下民は虐げやすいが上天をあざむくことはできない」で、藩政改革と綱紀粛正の指針を示したものとされる。

コメント