令和7年(2025)7月5日(土) 会津若松駅~鶴ヶ城~松平家墓所~飯森山(白虎隊自刃の地) 約10㎞

福島県立博物館の近くにたくさんの史跡があった。

【秋月悌二郎詩碑】

鶴ヶ城三の丸の入口には、会津藩公用方・秋月悌次郎の詩碑が建っています。悌次郎は日新館の頃から非凡の才を見せており、江戸の昌平黌で書生寮の舎長を務めたこともあるほどの秀才でした。一時期周囲の嫉妬から蝦夷に左遷されたこともありましたが、戊辰戦争の際には軍事奉行に任命。後方支援を主に担当していました。

三の丸に刻まれた碑には「行くに輿なく帰るに家なし 国破れて孤城雀鴉乱る」という言葉で始まっており、悌次郎の憂い悩む気持ちを感じ取ることができます。この詩は鶴ヶ城開城後、密かに城を抜け出して長州藩士に会津藩の減刑を訴えに行った帰りに詠んだ詩と言われています。

戊辰戦争後、悌次郎は東京大学予備門や熊本第五高等中学校などで教鞭を執り、その講義は非常に人気がありました。その博学と人物は小泉八雲に「神のような人」と呼ばれるほどでした。

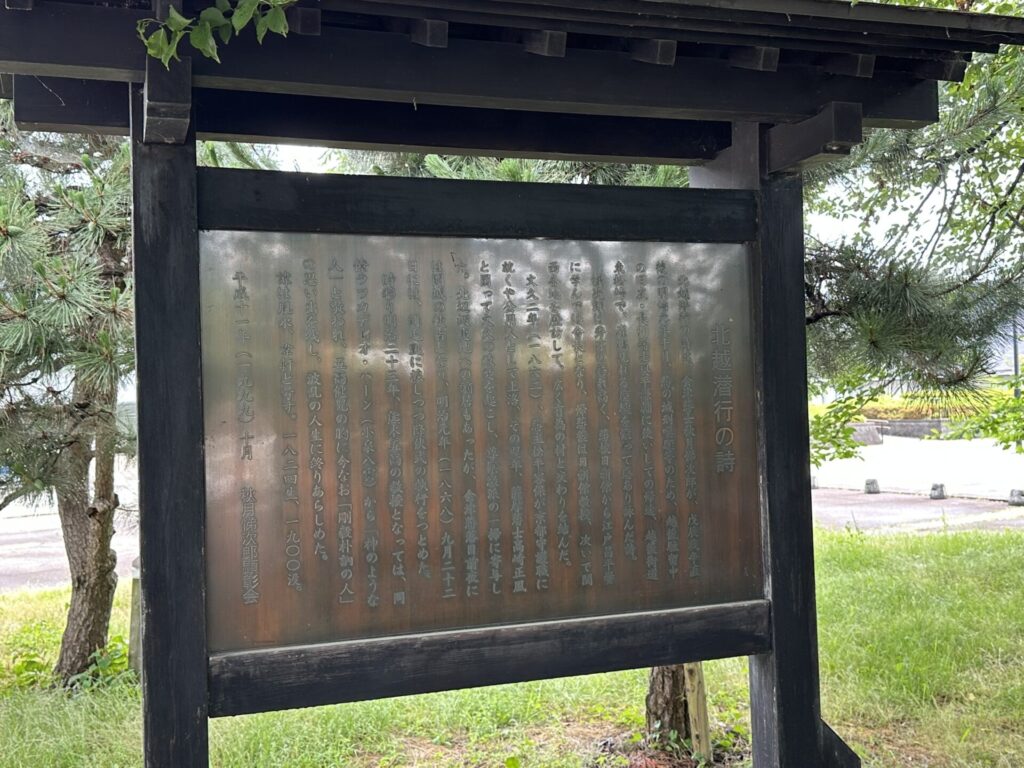

【北越潜行の詩】説明板

北越潜行の詩は、会津藩士秋月悌次郎が、戊辰戦争直後の明治元年十月、藩の減刑嘆願等のため、越後駐留中の旧友・長州藩士奥平謙輔に使いしての帰途、越後街道束松峠で、雀鴉乱れる廃墟を懐って感あり詠んだ詩。

悌次郎は秀才の誉れ高く、藩校日新館から江戸昌平黌に学んでは舎長となり、帰藩後は日新館教授、次いで関西各地を歴訪して、広く有意の材と交わりを結んだ。

文久二年(一八六二)、藩主松平容保が京都守護職に就くや公用人として上洛、その翌年、薩摩藩士高崎正風と図って文久の政変を起こし、尊攘激派の一掃に寄与した。北辺蝦夷地への謫居もあったが、会津藩落日前夜には開城の使者となり、明治元年(一八六八)九月二十二日には、緋毛氈に涙しつつ降伏式の執行をつとめた。

時移り明治二十三年、熊本五校の教授となっては、同僚ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)から「神のような人」と敬われ、五校健児の胸に今なお「剛毅朴訥の人」の思い出を残し、波乱の人生に終りあらしめた。

諱は胤永、韋軒と号す。一八二四生、一九〇〇没。

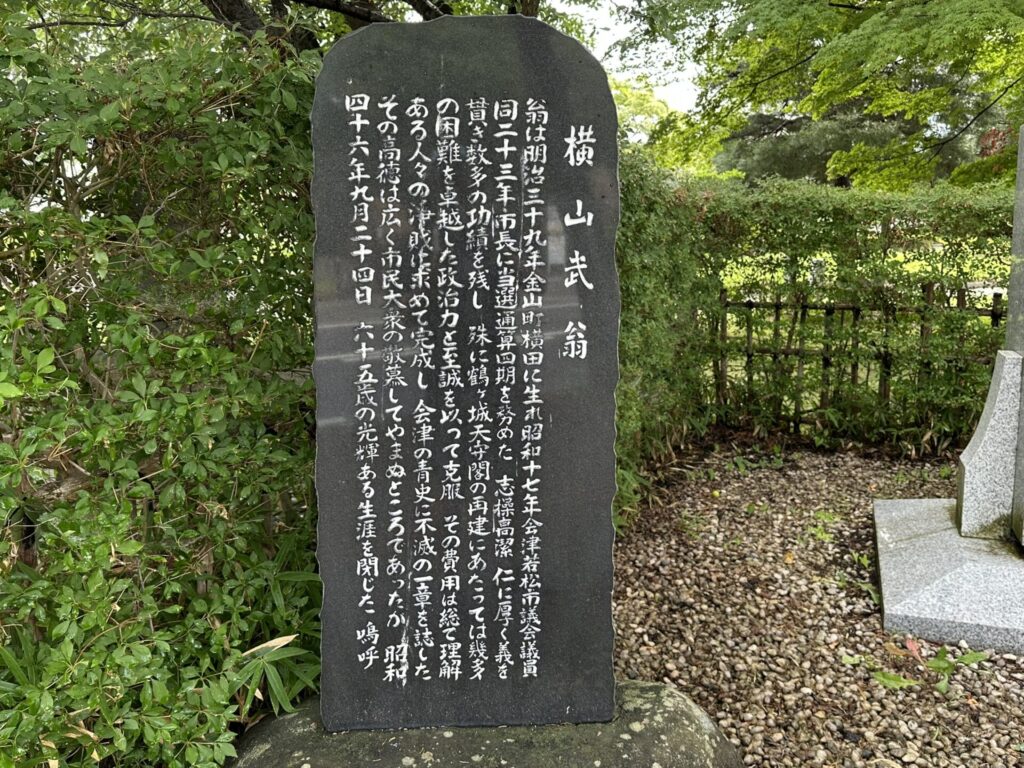

【横山武翁胸像】

裏面に次のとおり刻まれていた。概要を記す。翁は明治39年金山町横田に生まれ、昭和17年会津若松市議会議員、同23年市長に当選、通算四期務めた。志操高潔、仁に厚く義を貫き幾多の功績を残し、鶴ヶ城天守閣の再建にあたり政治力と至誠を以て克服。費用は浄財をもとめて完成、会津の青史に不滅の一章を誌した その高徳は広く市民大衆の敬慕してやまぬ 昭和46年9月24日65歳の高貴ある生涯を閉じた

コメント