令和5年(2023)3月21日(月)日光廟大猷院、日光二荒山神社、日光東照宮、輪王寺

日光街道を完歩後、ホテルをチェックアウトして、のんびりと日光の寺社を散策。入館料をケチって、中に入らなかったが、歴史の重みを感じることができた。

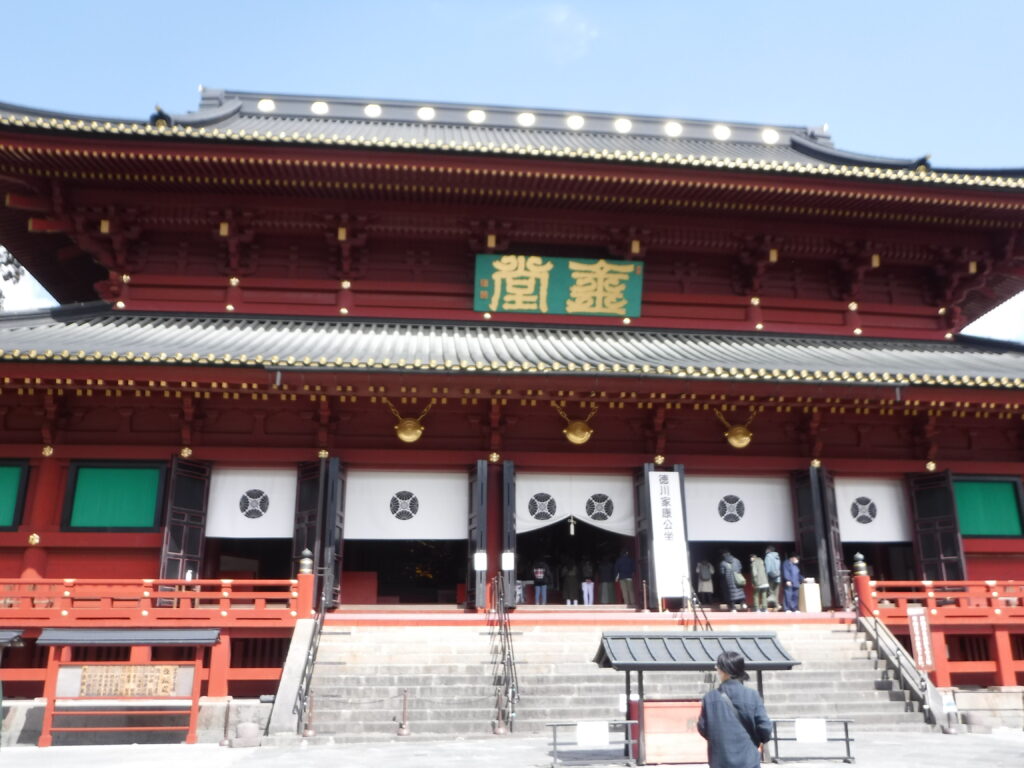

【日光廟大猷院】

たいゆういん 国宝 大猷院とは徳川三代将軍「家光公」の廟所(びょうしょ)(廟所=墓所)で、世界遺産にある境内では、登録された22件の国宝・重要文化財が建ており、315基の灯籠(とうろう)も印象的です。 祖父である「家康公」(東照宮)を凌いではならないという遺言により、金と黒を使用し重厚で落ち着いた造りになっています。 入口の「仁王門」から「拝殿、本殿」までの道のりは、天上界に昇って行くような印象を受けます。

【日光二荒山神社】

日光二荒山神社(にっこうふたらさんじんじゃ)は、栃木県日光市にある神社。式内社(名神大社)論社、下野国一宮。旧社格は国幣中社で、現在は神社本庁の別表神社。 宗教法人登記上の正式名称は「二荒山神社」であるが、宇都宮市の二荒山神社(宇都宮二荒山神社)との区別のために地名を付して「日光二荒山神社」と称される。古くは「日光三社権現」と称された。

霊場としての日光の始まりは、下野国の僧・勝道上人(735年-817年)が北部山岳地に修行場を求め、大谷川北岸に天平神護2年(766年)に紫雲立寺(現在の四本龍寺の前身)を建てたことに始まるとされる。そして二荒山神社の創建は、上人が神護景雲元年(767年)二荒山(男体山)の神を祭る祠を建てたことに始まるとされる。この祠は現在の別宮となっている本宮神社にあたる。上人は延暦元年(782年)二荒山登頂に成功し、そこに奥宮を建てて二荒修験の基礎を築いた。その後、神仏習合の霊場として栄えることとなったと伝えられる。 なお、社伝などでは上記のように勝道上人が開祖と説明されるが、実際には太郎山神社周辺で古代の祭祀の痕跡を示す遺跡が見つかっており、相当古くから聖地として信仰対象であったことがわかっている。

【日光東照宮】

日光東照宮は、元和(げんな)3年(1617)徳川初代将軍徳川家康公を御祭神におまつりした神社です。家康公は、天文(てんぶん)11年(1542)12月26日三河国岡崎城(愛知県岡崎市)でご誕生になり、幼少より苦労を重ね戦国乱世を平定され、幕藩体制を確立されました。そして、世の中に秩序と組織を形成し、学問を勧め産業を興し、江戸時代260年間にわたる平和と文化の礎を築き、近代日本の発展に多大な貢献をされました。

家康公は、元和2年4月17日駿府城(静岡県静岡市)で75歳の生涯を終えられ、直ちに久能山に神葬されました。そして御遺言により、一年後の元和3年4月15日、久能山より現在の地に移されおまつりされました。正遷宮は、同年4月17日二代将軍秀忠公をはじめ公武参列のもと厳粛に行われ、ここに東照社として鎮座しました。その後正保(しょうほ)2年(1645)宮号を賜り、東照宮と呼ばれるようになりました。 尚、現在のおもな社殿群は、三代将軍家光公によって、寛永(かんえい)13年(1636)に造替されたものです。

【輪王寺】

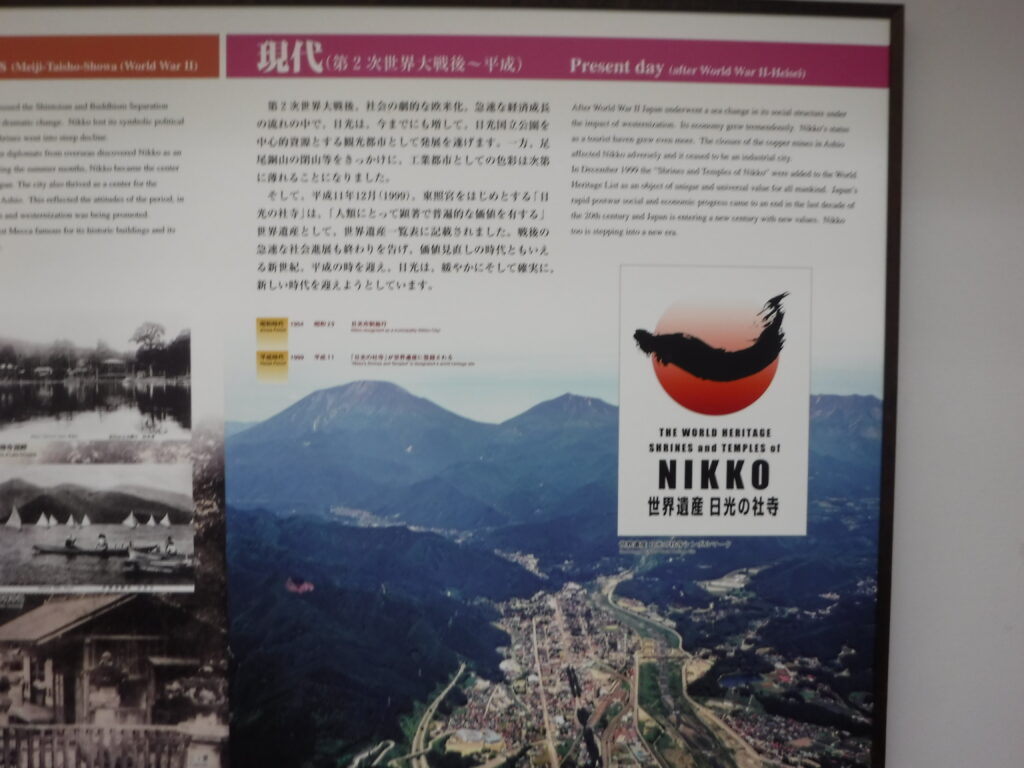

明治の頃から日光は輪王寺・東照宮・二荒山神社の三カ所が参詣所とされ、それぞれの境内は、いつも賑わっています。しかし、それ以前は「日光山」としてひとつに包括された関東の一大霊場だったのです。 奈良時代の末、勝道上人によって日光山は開かれました。四本龍寺が建てられ、日光(二荒)権現もまつられます。鎌倉時代には将軍家の帰依著しく、鎌倉将軍の護持僧として仕える僧侶が輩出します。この頃には神仏習合が進展し、三山(男体山・女峰山・太郎山)三仏(千手観音・阿弥陀如来・馬頭観音)三社(新宮・滝尾・本宮)を同一視する考えが整い、山岳修行修験道(山伏/やまぶし)が盛んになります。室町時代には、所領十八万石、500におよぶ僧坊が建ちならび、その隆盛を極めます。 江戸時代、天海大僧正(慈眼大師/じげんだいし)が住職となり、山王一実神道(天台宗)の教えで「家康公」を東照大権現として日光山に迎えまつります。「輪王寺(りんのうじ)」の称号が天皇家から勅許され、さらに慈眼大師(天海大僧正)・三代将軍「家光」公が新たにまつられ、「日光門主」と呼ばれる輪王寺宮法親王(皇族出身の僧侶)が住し、宗門を管領することになりました。法親王は14代を数え、幕末に及びました。 明治になり、神仏分離の荒波を越えて現在の「輪王寺(りんのうじ)」があるのです。

その後、付近を散策。日光には水路が沢山ある。ここは男体山等からの伏流水が多く流れる、水が豊かな地でもある。

その後、日光開山の祖、勝道上人の像があった。

【勝道上人】

勝道上人は奈良時代735年(天平7年)4月21日、母の故郷である高岡の郷(現在の栃木県真岡市)でお生まれになったと伝えられています。幼少の頃は藤糸丸と呼ばれていたそうです。 藤糸丸7歳のとき、夢の中に明星天子という神が現れて、「あなたはこれから仏の道を学び、大きくなったら日光山を開きなさい。」と、告げられたそうです。 勝道上人28歳のとき(761年(天平宝字5年))、下野薬師寺【しもつけやくしじ】(栃木県安国寺)で試験を受け僧侶となりました。法名を厳朝【げんちょう】と言い後に勝道と改めます。

当時、僧侶となるための試験は奈良の東大寺、福岡県の観世音寺、栃木県の薬師寺と日本で3ヵ所しかなかったそうです。 766年(天平神護2年)3月、勝道上人32歳のとき大谷川【だいやがわ】の激流を神仏の加護を受けて渡り(現在の神橋【しんきょう】)山内地区に草葺きの小屋を建て、毎朝、礼拝石【れいはいせき】に座り、二荒山【ふたらさん】(男体山【なんたいさん】)の霊峰を拝しておりました。ある日、いつものように霊峰を拝していると、背後から紫の雲が立ち昇り悠々と大空に舞い上がって東北方面に吸い込まれました。勝道上人はこの壮厳なる風景に心を打たれ、その地点に急ぎました。その地点(紫雲石【しうんせき】)が、青竜【せいりゅう】・白虎【びゃっこ】・朱雀【すざく】・玄武【げんぶ】の四神守護【ししんしゅご】の霊地と感じ、この場所にお堂を建て「紫雲立寺【しうんりゅうじ】」と名づけたのが現在の「四本竜寺【しほんりゅうじ】」と伝えられています。1200年以上になる日光山の歴史のはじまりです。

翌年の767年(神護景雲元年)、大谷川の北岸に二荒山大神(本宮神社【ほんぐうじんじゃ】)をまつり、二荒山(男体山)の頂上を極めようと登山しますが、山道は険しく登っていくほど残雪があり霧が行く手をさえぎり、前に進むことができませんでした。しかし、弟子たちと周辺を散策し中禅寺湖【ちゅうぜんじこ】や華厳の滝【けごんのたき】などを発見することができたそうです。 それから15年後、平安時代に移り782年(天応2年)勝道上人48歳の春、弟子の教旻・道珍・勝尊・仁朝とともに苦難のすえ、遂に二荒山(男体山)の頂上にたつことがかないました。その地に二荒山大神を拝し祠(奥宮【おくみや】)をまつりました。あの素晴らしい雲海と日の出のご来光を勝道上人一行は生涯忘れなかったことでしょう。と、お話をしてくださった方が感慨深く言っておられました。 数年後弟子たちと中禅寺湖を舟で巡り中禅寺をお建てになられ此処に4年間滞在されたそうです。 810年(弘仁元年)には、四本竜寺が一山の総号「満願寺【まんがんじ】」を賜りました。 814年(弘仁元年)には、弘法大師空海【こうぼうだいしくうかい】が「沙門勝道、山水を歴 玄珠を螢くの碑【しゃもんしょうどう、さんすいをへ、げんじゅをみがくのひ】」を書き残されました。そこには日光山が補陀洛山【ふだらくさん】、観音の浄土であると書かれています。 816年(弘仁7年)4月、82歳の高齢で再び二荒山頂に登られたのち三社権現【さんしゃごんげん】の社を建立し、翌817年(弘仁8年)3月1日、山岳宗教に捧げた一生を閉じられました。

最後に板垣退助像を撮影し(15)、吉田屋(16)で羊羹を買って、下今市(17)から東武特急けごん(18)で東京方面に移動する。

【板垣退助】

板垣 退助(いたがき たいすけ、天保8年4月16日[4]、4月17日[5](1837年5月20日もしくは5月21日) – 大正8年(1919年)7月16日)は、日本の政治家、軍人(土佐藩陸軍総督)、武士(土佐藩士)。従一位勲一等伯爵。明治維新の元勲、自由民権運動の指導者。東アジアで初となる帝国議会を樹立し「国会を創った男」として知られる[6]。伊藤博文、大隈重信と並ぶ「憲政の三巨人」の一人。また、常に国防を重視し、近代日本陸軍創設功労者の一人でもある。

コメント