令和7年(2025)6月26日(木) 東京都台東区池之端一丁目6番13号

東京大学池之端門のところに社があり、説明板があった。室町時代だから古い。ちなみに井戸はどこにあるのかわからなかった。

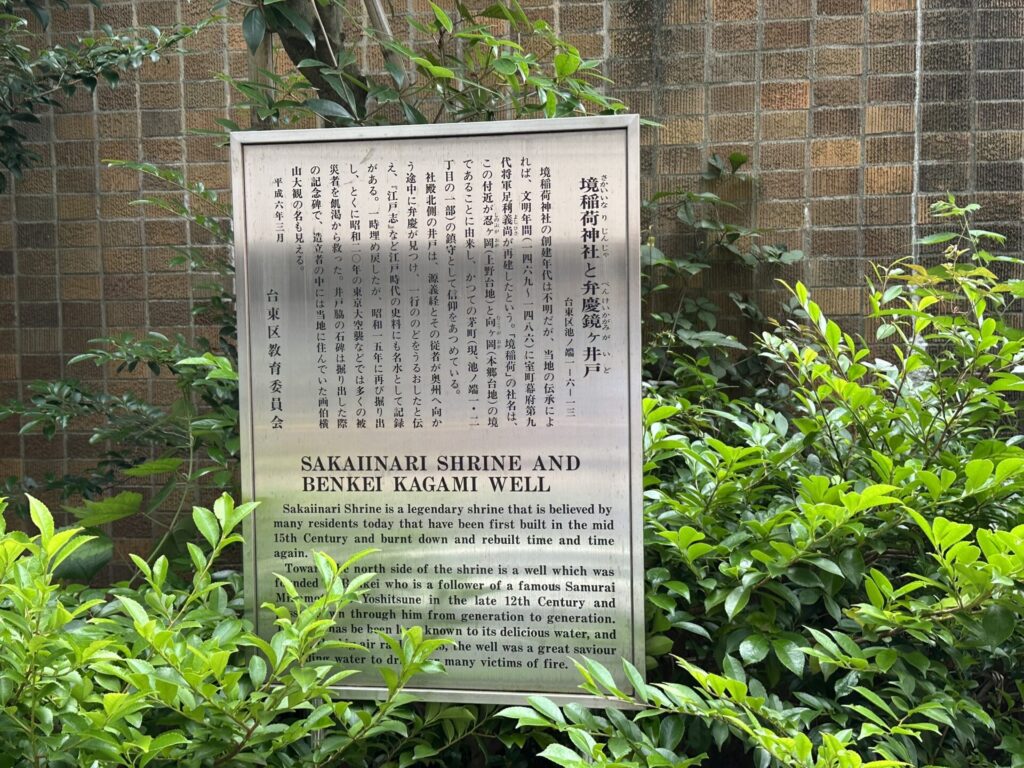

【境稲荷神社と弁慶鏡ヶ井戸】

境稲荷神社の創建年代は不明だが、当地の伝承によれば、文明年間(一四六九~一四八六)に室町幕府第九代将軍足利義尚が再建したという。『境稲荷』の社名は、この付近が忍ヶ岡(上野台地)と向ヶ岡(本郷台地)の境であることに由来し、かつての茅町(現、池之端一・二丁目の一部)の鎮守として信仰をあつめている。

社殿北側の井戸は、源義経とその従者が奥州へ向かう途中に弁慶が見つけ、一行の咽喉をうるおしたと伝え、『江戸志』など江戸時代の史料にも名水として記録がある。一時埋め戻したが、昭和一五年に再び掘り出し、とくに昭和二〇年の東京大空襲などでは多くの被災者を飢渇から救った。井戸脇の石碑は掘り出した際の記念碑で、造立者の中には当地に住んでいた画伯横山大観の名も見える。

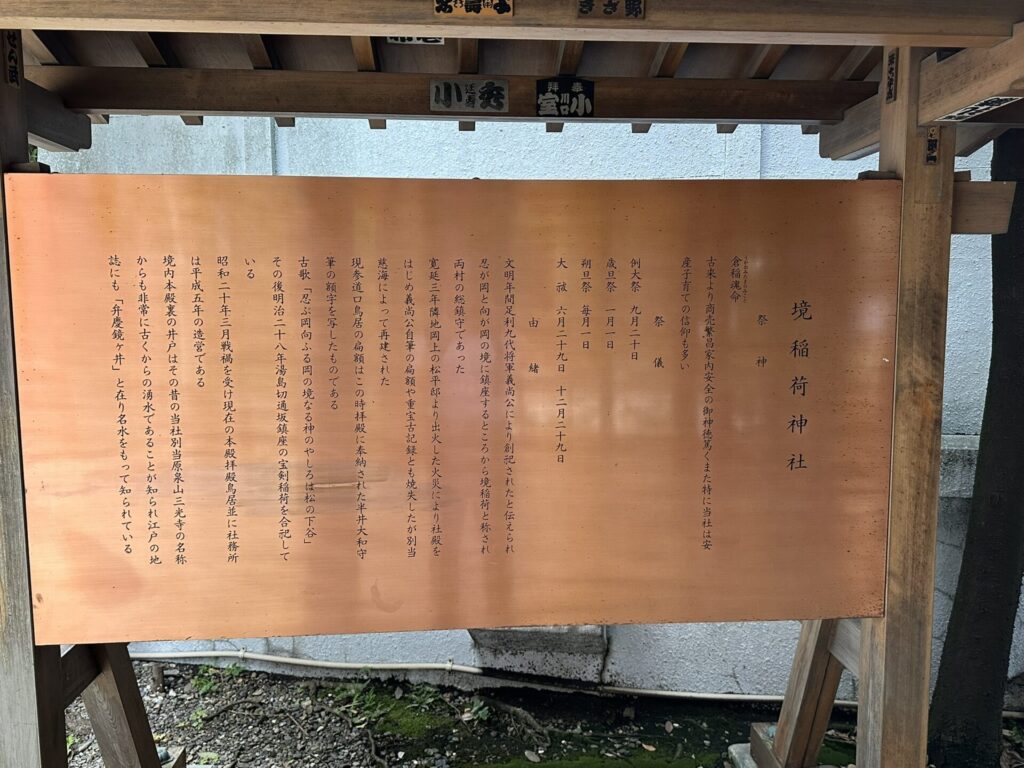

【境稲荷神社の由緒】

文明年間足利九代将軍義尚公により創祀されたと伝えられ忍が岡と向が岡の境に鎮座するところから境稲荷と称され両村の総鎮守であった。寛延3年隣地岡上の松平邸より出火した火災により社殿をはじめ義尚公自筆の扁額や重宝古記録とも焼失したが別当慈海によって再建された。現参道口鳥居の扁額はこの時拝殿に奉納された半井大和守筆の額字を写したものである。古歌「忍ぶ丘向ふる岡の境なる神のやしろは松の下谷」その後明治28年湯島切通坂鎮座の宝剣稲荷を合祀している。昭和20年3月戦禍を受け現在の本殿拝殿鳥居並に社務所は平成5年の造営である。境内本殿裏の井戸はその昔の当社別当原泉山三光寺の名称からも非常に古くからの湧水であることが知られ江戸の地誌にも「弁慶鏡ヶ井」と在り名水をもって知られている。

コメント