令和7年(2025)7月4日(金) 会津若松駅

午前中に用務終了後、午後から自己研鑽で福島県内の歴史調査を実施する。郡山市からJRで会津若松市に移動する。会津の地は、北海道に数多くの人々が移住しており、道産子には会津の人々の血が多く混ざっているのだろう。

車窓から会津磐梯山が良く見える。次の日は曇って山が見えなかったので、写真を撮っておいてよかった。

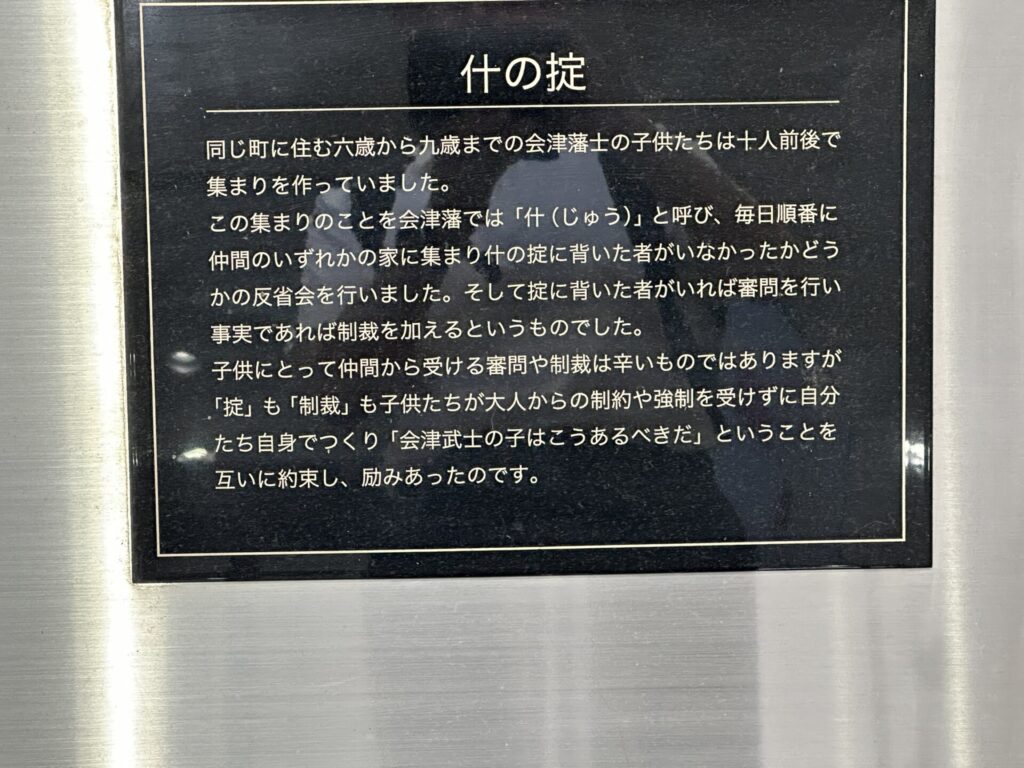

会津若松には1時間弱で到着する。駅の中には有名な「什の掟」とその説明板が設置されていた。

【什の掟】

一、年長者(としうえのひと)の言ふことに背いてはなりませぬ

一、年長者にはお辞儀をしなければなりませぬ

一、嘘言(うそ)を言ふことはなりませぬ

一、卑怯な振舞をしてはなりませぬ

一、弱い者をいぢめてはなりませぬ

一、戸外で物を食べてはなりませぬ

一、戸外で婦人(おんな)と言葉を交へてはなりませぬ

ならぬことはならぬものです

以上であるが、その下に説明板があり、次のとおり記されていた。「什の掟 同じ町に住む六歳から九歳までの会津藩士の子供たちは十人前後で集まりを作っていました。この集まりのことを会津藩では『什(じゅう)』と呼び、毎日順番に仲間のいずれかの家に集まり什の掟に背いた者がいなかったかどうかの反省会を行いました。そして掟に背いた者がいれば審問を行い事実であれば制裁を加えるというものでした。子供にとって仲間から受ける審問や制裁は辛いものではありますが、『掟』も『制裁』も子供たちが大人からの制約や強制を受けずに自分たち自身でつくり『会津武士の子はこうあるべきだ』ということを互いに約束し、励みあったのです」

会津藩では、このような教育がされていたため、松平容保が京都の守護職を受けるとともに、戊辰戦争では最後まで徹底抗戦。そして白虎隊の自刃という歴史を生み出した。司馬遼太郎は「会津藩は封建時代の最高傑作」と言ったがその通りだ。

コメント