令和7年(2025)8月3日(日) 北見市端野総合支所~常呂川を渡る~協和地区~緋牛内地区~鎖塚~国道39号線 約18km 2時間半

緋牛内から少し網走方面に行くと鎖塚である。ここは霊場で少し訪問を躊躇するが、折角なので訪問してみる。説明板等には道路建設に従事した悲しい衆人の皆さんのストーリーが刻まれていた。

【鎖塚の由来など(北見市HPより)】北見市端野町緋牛内842番地8

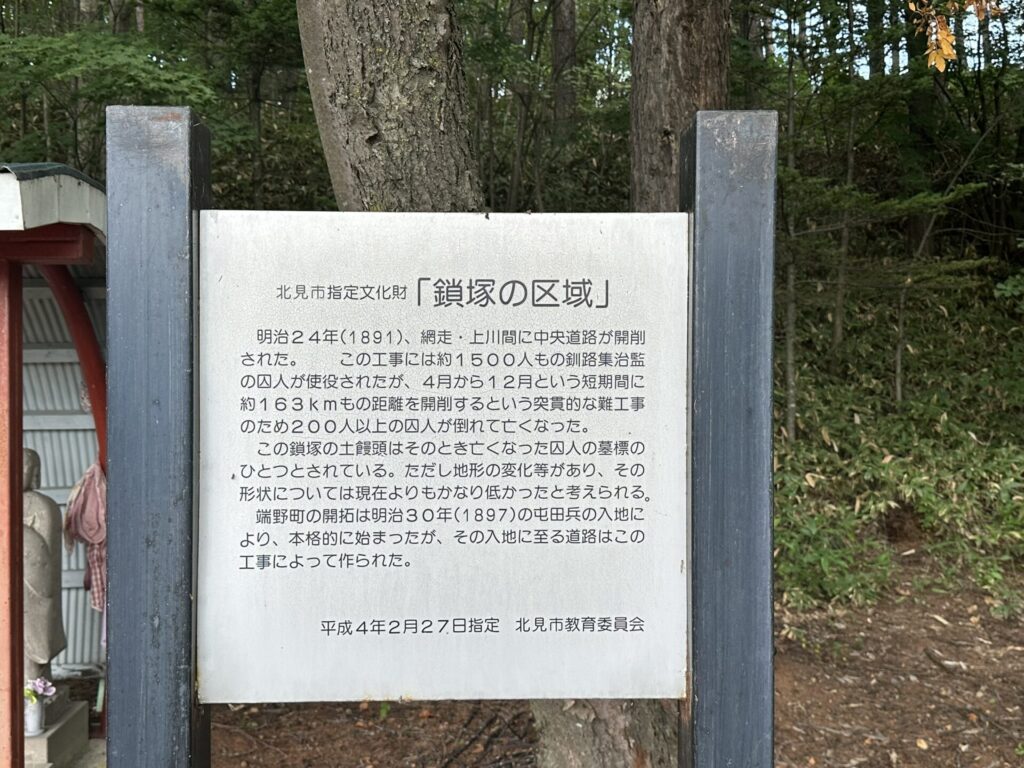

明治24年(1891年)、網走から北見峠までの間につくられた中央道路は、その建設に囚人たちが使われ、多くの犠牲者を出したことから、囚人道路ともいわれています。北見市端野町緋牛内にある鎖塚はその犠牲者が眠っているとされ、鎖塚保存会によって手厚く慰霊されています。

北方の防備と開拓は、明治政府の大きな問題でした。屯田兵はその役割を担っていましたが、内陸部へ入植するための道路が必要でした。

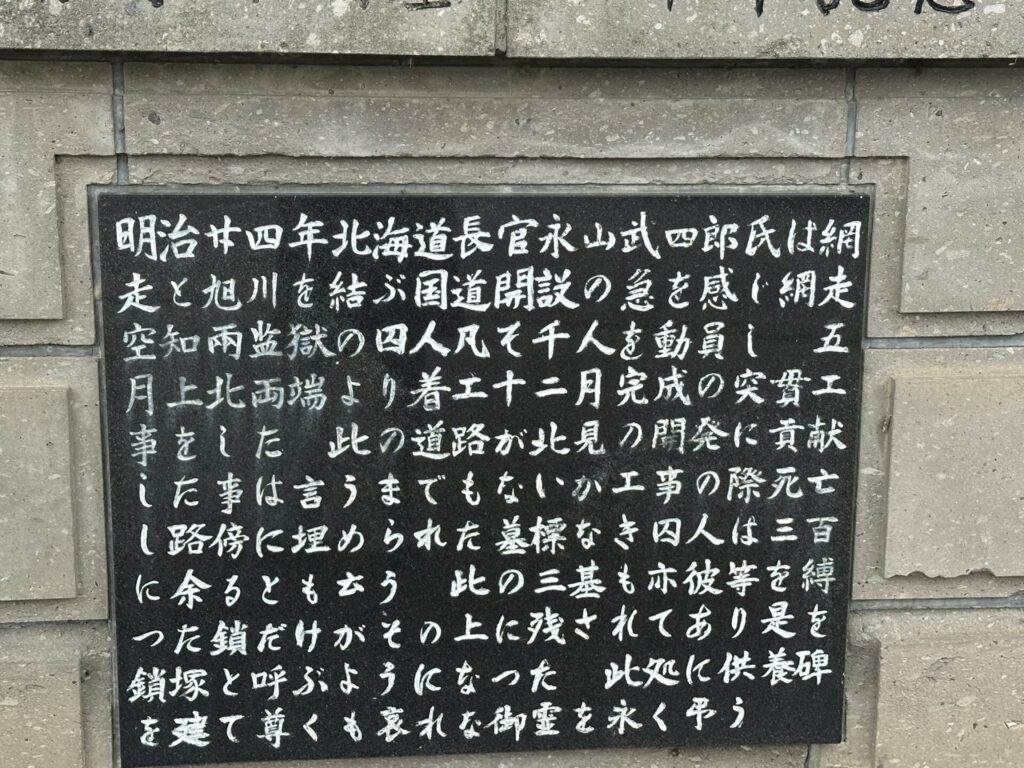

中央道路はそのための重要な道路として建設が急がれ、網走監獄の囚人約1100人と職員200人余がその工事にあてられ、明治24年のわずか1年間で、網走から北見峠までの約160kmが開通しました。囚人道路・北見道路ともいわれています。

網走市から網走湖西岸をとおり、女満別町~端野地区~北見市街~留辺蘂地区~佐呂間町~旧生田原町~旧遠軽町~旧丸瀬布町~旧白滝村~北見峠までとなっています。網走~北見市端野町緋牛内間は道道104号線、緋牛内~北見~留辺蘂地区間は国道39号、留辺蘂地区~佐呂間町花園間は道道103号線、佐呂間~旧生田原町間は共立峠、旧生田原町~北見峠までは国道333号がほぼ当時の経路となっています。

道路を建設する際にはその労働力が大きな問題でしたが、当時の明治政府の高官金子堅太郎が「囚人を使うべきである」と献策し、囚人が使われることになりました。

当時は根室管内の現標茶町に釧路監獄がありましたが、その囚人を網走に移し、網走監獄が開設されました。当時の囚人には明治政府に反対する自由民権運動にかかわった者もおり、現在では罪に問われないような思想犯も多くいました。

4月開始の工事は、12月までに約161kmを人力で完成させるという突貫工事でした。人跡未踏の原始林や原野を人力のみで切り開き、朝早くから夜遅くまで働かされ、栄養も十分にとれないため、死亡者が相次ぎました。その犠牲者の数は200人以上といわれています。中央道路の経路中にはその犠牲者を弔う慰霊碑が各地に建立されています。

緋牛内にある土饅頭の上に囚人が使っていた鎖が乗せられていたといいます。故中澤廣氏(元端野町長)が昭和43年に鎖塚と命名した立て札を立て、地蔵尊を建立しました。昭和51年には鎖塚慰霊奉賛会によって慰霊碑が建立され、鎖塚保存会が結成されました。端野町の人々はこれらの犠牲者たちを、町の発展の基礎を築いた先人たちとして、手厚く慰霊しています。平成4年には、端野町指定文化財に指定されています。

コメント