令和7年(2025)1月5日(日) 新得町役場~家畜感謝の碑~新得神社~新得山~新得町役場 7.8km

新得町役場(北海道上川郡新得町3条南4丁目26番地)前の史跡 平野榮次氏之像 蒸気機関車動輪 上岩松發電所

本別町に帰る途中、まだ訪問したことがない新得町役場前から町内の史跡を巡って走ることにした。役場前にも史跡が結構あった。

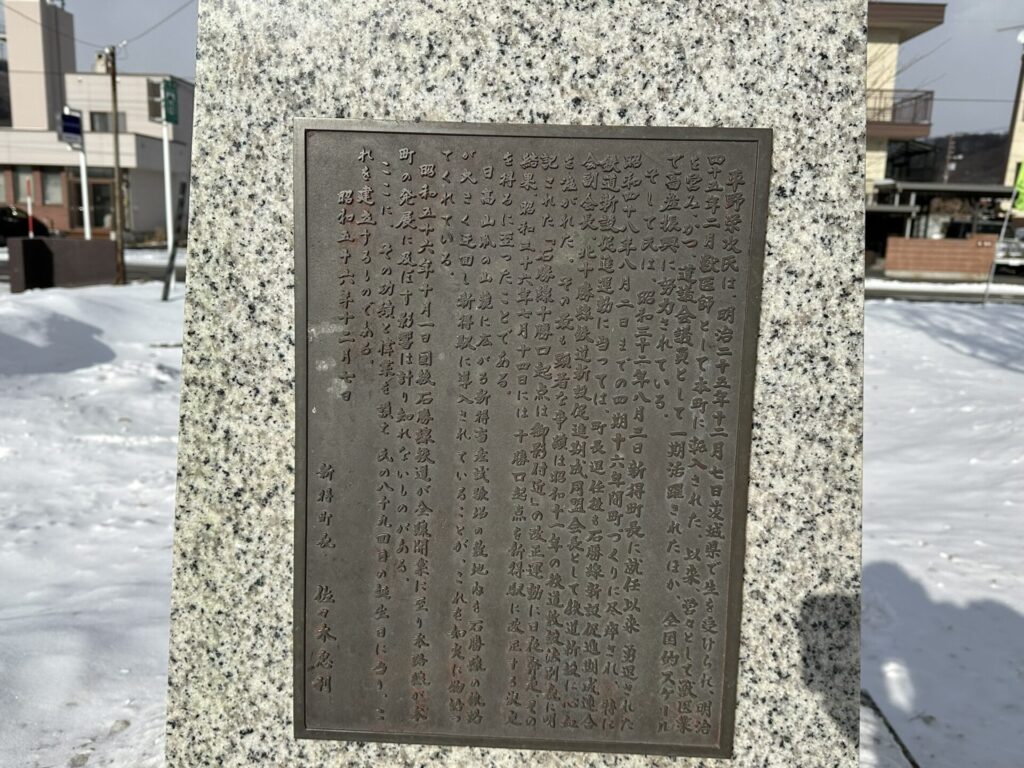

【平野榮次氏之像】

胸像の下に上記のとおり刻まれ、台座の横の説明板には次のとおり書かれていた。「平野榮次氏は、明治二十五年十二月七日茨城県で生を受けられ、明治四十五年二月獣医師として本町に転入された。以来、営々として獣医業を営み、かつ、道議会議員として一期活躍されたほか、全国的スケールで畜産振興に努力されている。そして氏は、昭和三十二年八月三日新得町長に就任以来、勇退された昭和四十八年八月二日までの四期十六年間町づくりに尽瘁され、特に鉄道新設促進運動に当っては、町長退任後も石勝線新設促進期成連合会副会長、北十勝線鉄道新設促進期成同盟会長として鉄道新設に心血を濯がれた。その最も顕著な事績は昭和十一年の鉄道敷設法別表に記された「石勝線十勝口起点は御影付近」の改正運動に日夜奔走、その結果、昭和三十六年七月十四日には十勝口起点を新得駅に改正する決定を得るに至ったことである。日高山脈の山麓に広がる新得畜産試験場の敷地内を石勝線の線路が大きく迂回し新得駅に導入されていることが、これを如実に物語ってくれている。昭和五十六年十月一日国鉄石勝線鉄道が全線開業に至り、本路線が本町の発展に及ぼす影響は計り知れないものがある。ここに、その功績と偉業を讃え、氏の八十九回目の誕生日にこれを建立するものである。 昭和五十六年十二月七日 新得町長 佐々木忠利」

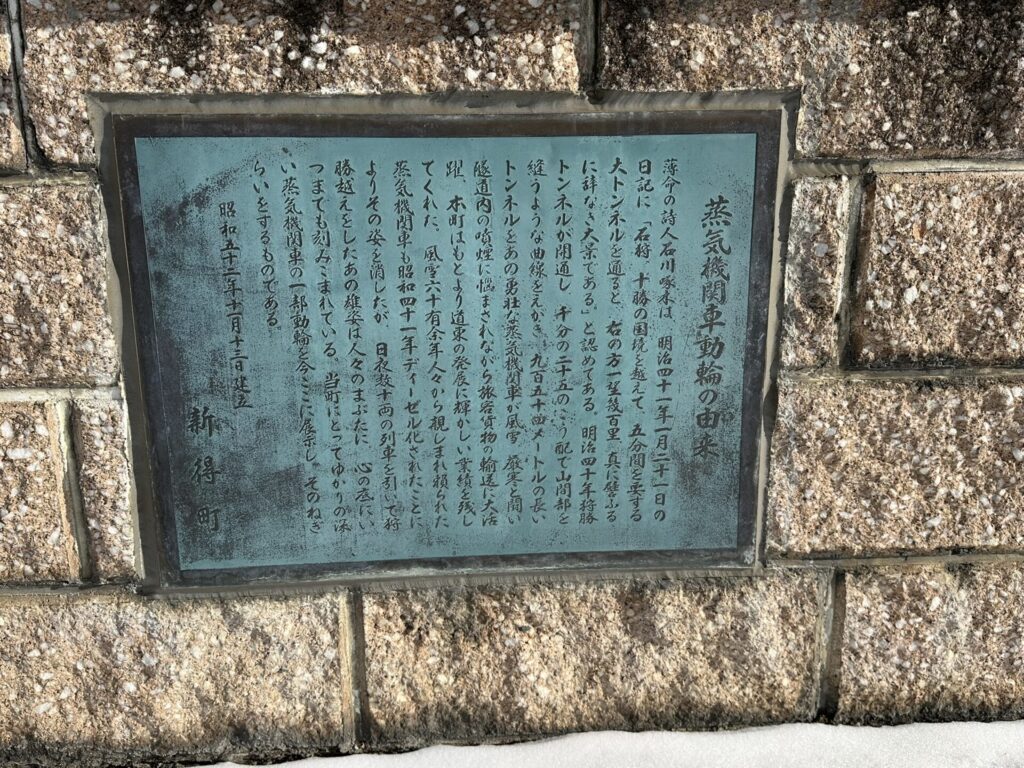

【蒸気機関車動輪の由来】

薄明の詩人石川啄木は、明治四十一年一月二十一日の日記に「石狩、十勝の国境を越えて、五分間を要する大トンネルを通ると、右の方に一望幾百里、真に譬ふるに辞なき大景である」と認めてある。明治四十年狩勝トンネルが開通し、千分の二十五のこう配で山間部を縫うような曲線をえがき、九百五十四メートルの長いトンネルをあの勇壮な蒸気機関車が風雪、厳寒と闘い隧道内の噴煙に悩まされながら旅客貨物の輸送に大活躍、本町はもとより道東の発展に輝かしい業績を残してくれた。風雪六十有余年人々から親しまれ頼られた蒸気機関車も昭和四十一年ディーゼル化されたことによりその姿を消したが、日夜数十両の列車を引いて狩勝越えをしたあの雄姿は人々のまぶたに心の底にいつまでも刻み込まれている。当町にとってゆかりの深い蒸気機関車の一部動輪を今ここに展示し、そのねぎらいをするものである。昭和五十二年十一月十三日建立 新得町」

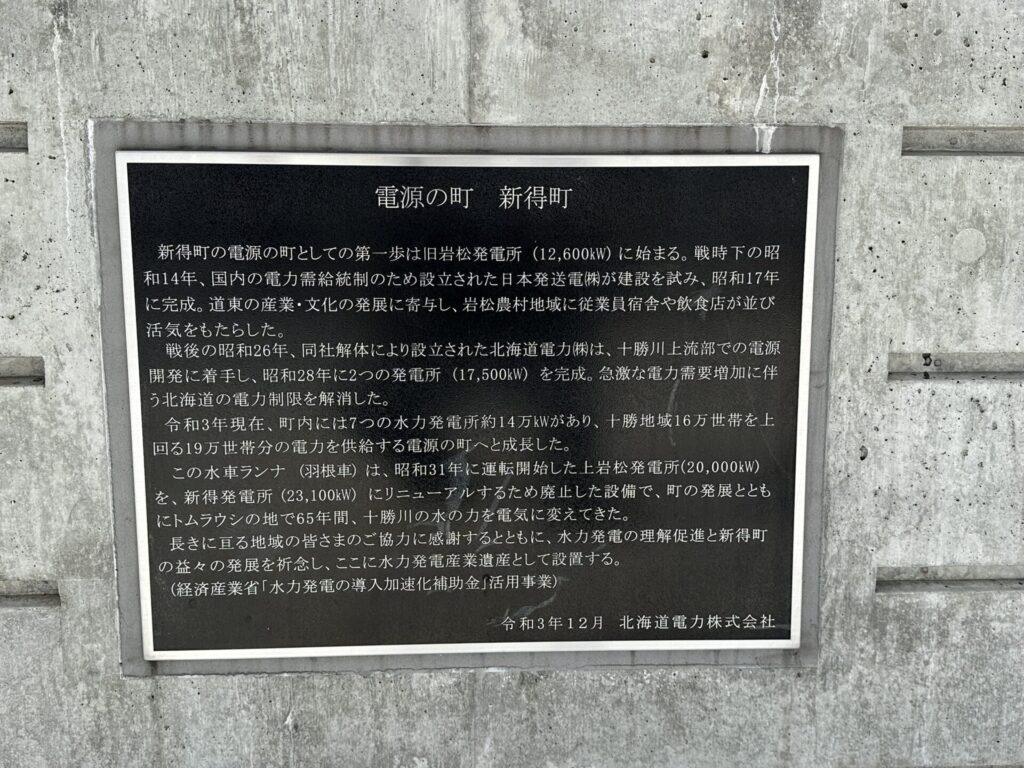

【電源の町 新得町】

水車が展示され、その台座に次のとおり記載されていた。「電源の町 新得町 新得町の電源の町としての第一歩は旧岩松発電所(12,600kw)に始まる。戦時下の昭和14年、国内の電力需給統制のため設立された日本発送電(株)が建設を試み、昭和17年に完成。道東の産業・文化の発展に寄与し、岩松農村地域に従業員宿舎や飲食店が並び活気をもたらした。戦後の昭和26年、同社解体により設立された北海道電力㈱は、十勝川上流部での電源開発に着手し、昭和28年に2つの発電所(17,500kw)を完成。急激な電力需要増加に伴う北海道の電力制限を解消した。令和3年現在、町内には7つの水力発電所14万kwがあり、十勝地域16万世帯を上回る19万世帯分の電力を供給する電源の町へと成長した。この水車ランナー(羽根車)は、昭和31年に運転開始した上岩松発電所(20,000kw)を、新得発電所(23,100kw)にリニューアルするため廃止した設備で、町の発展とともにトムラウシの地で65年間、十勝川の水の力を電気に変えてきた。長きに亘る地域の皆様のご協力に感謝するとともに、水力発電の理解促進と新得町の益々の発展を祈念し、ここに水力発電産業遺産として設置する。(経済産業省「水力発電の導入加速化補助金」活用事業) 令和3年12月北海道電力株式会社」

コメント