令和7年(2025)7月3日(木) 二本松駅~二本松城(霞城)往復 訪問箇所(二本松少年隊土像「霞城の太刀風」、遠藤雄三郎翁事績碑、相生の滝、二本松藩士自刃の地、日影の井戸、本丸、三の丸、丹羽和左衛門・安部又之丞自刃の地、旧二本松藩戒石銘碑、七島徳太郎先生像、二本松神社)

本日の仕事は午後からなので、郡山から北に電車で25分程度の二本松を訪問する。ここは、戦国時代には蒲生氏郷、上杉景勝の居城となり、徳川幕府後には、加藤家、丹羽家が収めていた。

駅前には「二本松少年隊士像『霞城の太刀風』」があった。ここも会津若松の白虎隊と同様に幕府軍で少年たちが戦っていたのだ。

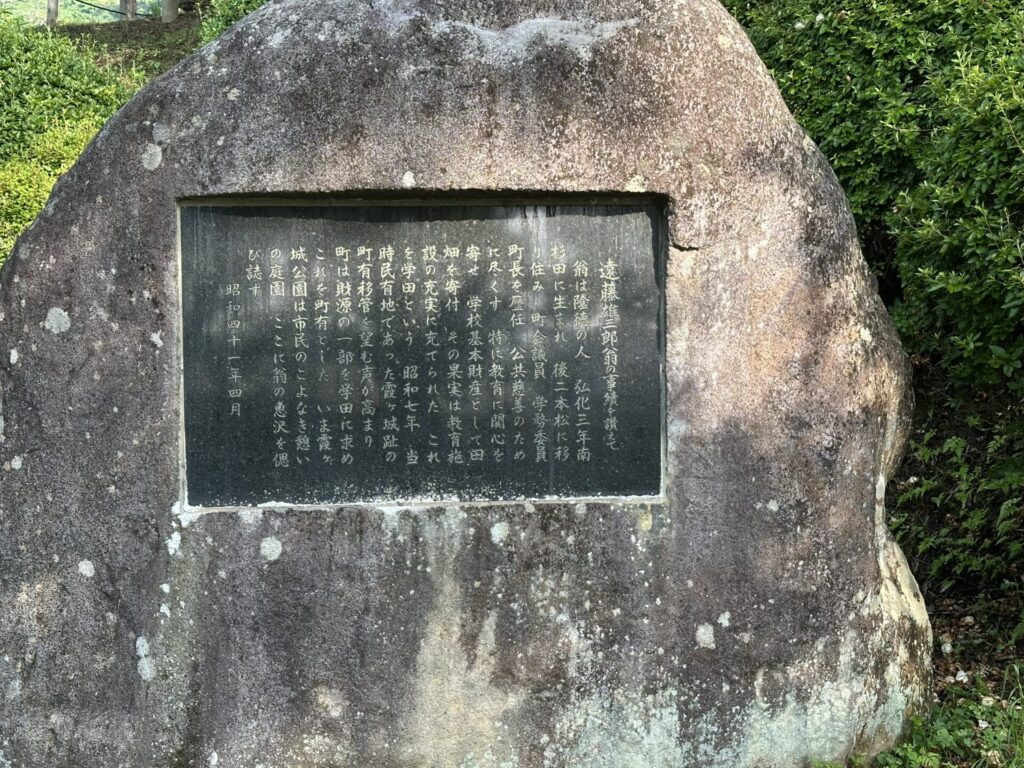

二本松の市街を走り、坂道をお城に向かって登っていく。お城の入口に遠藤雄三郎翁事績碑があった。

【遠藤雄三郎翁事績を讃えて】

翁は陰徳の人 弘化三年南杉田に生まれ 後二本松に移り住み 町会議員 学務委員 町長を歴任 公共事前のために尽くす 特に教育に関心を寄せ 学校基本財産として田畑を寄附 その果実は教育施設の充実に充てられた これを学田という 昭和七年 当時民有地であった霞ヶ城址の町有移管を望む声が高まり 町は財源の一部を学田に求めこれを町有とした いま霞ヶ城公園は市民のこよなき憩いの庭園 茲に翁の恵沢を偲び記す 昭和四十一年四月

【相生の滝】

滝と言いながら水はなかった。説明板によると、城内の自然地形を利用して1934年9月に竣工。水は城内を東流する二合用水から水を引いているそうだ。二合用水は、初代二本松藩主丹羽光重公が、17世紀後半に算学者・磯村吉徳に命じて開削し、遠く安達太良山から18kmもわたり清水を引いているそうだ。

【二本松藩士自刃の地】以下説明板の概要

戊辰戦争で、西軍約7千名に対し、兵力千名の二本松藩は各地で戦いを繰り広げたが、慶応4年7月29日、ついに城下の戦いとなり落城。二本松藩の戦死者227名、他藩の戦死者200名以上という戊辰戦争の中でも壮絶な戦い。ここでは家老・丹羽一宇ら3名が責任を取り自刃を遂げた地である。

【白影の井戸】

印西市の「月影の井」、鎌倉市の「星影の井」と並び、日本の三井と言われているそうだ。

コメント