令和7年(2025)2月吉日 幕別町新町駐車場~(国道38号線)~十勝中央家畜市場・畜魂碑~相川小学校跡(万城目正生家)~蝦夷文化考古館~線路沿いの道を戻る~金比羅神社~駐車場 15.8km 2時間18分

幕別町猿別地区に入ると、金比羅神社があり、参道のところには亜麻工場跡の説明板があった。ここでは亜麻も栽培されていたのだろう。

【歴史の散歩道:㊸亜麻工場跡】

明治39年(1906年)北海道製麻株式会社が猿別に製麻工場を建設。明治40年(1907年)に北海道製麻株式会社と日本製麻株式会社が合併し、帝国製麻株式会社になる。戦争の拡大から需要に応じきれず、止若に昭和14年(1939年)第2工場を建設、56代のムーラン(製繊機)をフルに動かした。工場敷地は72,741坪 住宅72戸 従業員は200人を越えた。化学繊維の進出から、昭和43年(1968年)工場閉鎖を余儀なくされた。

次に金比羅神社に参拝する。漁業の繁栄、航海の安全などを司どる金比羅さんがなぜ、ここにあるのか、由来が書いてあった。

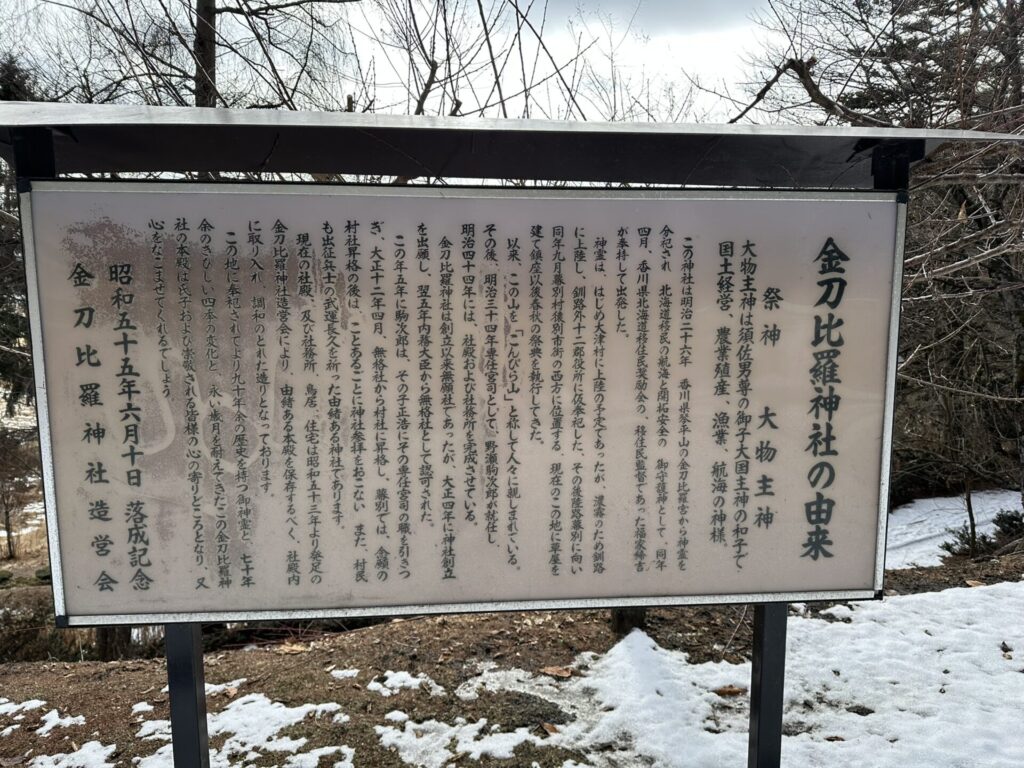

【金比羅神社の由来】

祭神 大物主神 大物主神は須佐男尊の御子大国主神の和子で国土経営、農業殖産、漁業、航海の神様

この神社は明治26年、香川県琴平山の金比羅宮から神霊を分祀され、北海道移民の航海と開拓安全の、御守護神として、同年4月、香川県北海道移住民奨励会の、移住民監督であった福屋締吉が奉持して出発した。

神霊は、はじめ大津村に上陸の予定であったが、濃霧のため釧路に上陸し、釧路外十二郡役所に仮奉祀した。その後陸路幕別に向かい同年9月幕別村猿別市街の西方に位置する、現在のこの地に草屋を建て鎮座以後春秋の祭典を執行してきた。

以来、この山を「こんぴら山」と称して人々に親しまれている。その後、明治34年専任宮司として、野瀬駒次郎が就任し、明治44年には社殿および社務所を完成させている。

金比羅神社は創立以来無願社であったが、大正4年に神社創立を出願し、翌5年内務大臣から無格社として認可された。この年駒次郎はその子正浩にその専任宮司の職を引きつぎ、大正12年4月、無格社から村社に昇格し、幕別では、念願の村社昇格の後は、ことあるごとに神社参拝をおこない、また、村民も出征兵士の武運長久を祈った由緒ある神社であります。(以下は社殿の歴史等なので省略)

金比羅神社の立派な石柱の裏にも由来が刻まれていたが、由来の説明板と同じだろうと考え省略。猿別近隣センターには猿別市街の説明板があった。昔はこちらの方が市街地だったのだ。

【歴史の散歩道:猿別市街】

明治27年(1894)道路が通り、猿別橋たもとから金比羅神社近くまで、約100戸の民家や商店が両側に軒を並べていた。鉄道が敷設される際、猿別市街を通りこして、止若市街に停車場が設けられたため、猿別にあった主な施設、商店等が相次いで止若市街に移転し、以後、猿別市街は急速にさびれていった。

コメント